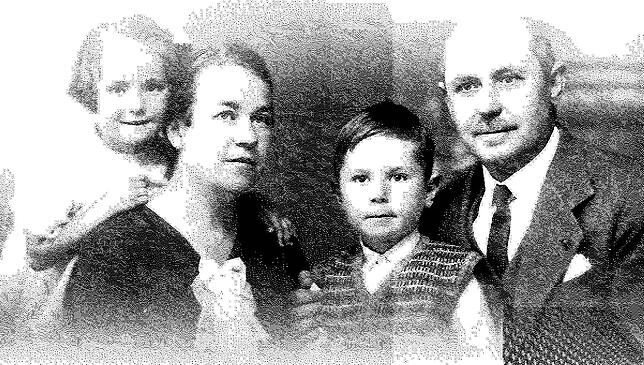

Geboren wurde Siegfried Kuebler 1931 in Jerusalem, als Kind württembergischer „Templer“, eine aus dem schwäbischen Pietismus herausgewachsenen christlichen Gruppierung, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Palästina ansiedelten. Sein Vater Friedrich Kuebler betrieb in Jerusalem ein Reisebüro. Er heiratete Paula Dyck, deren Vorfahren aus Holland stammten, sie bekamen zwei Kinder, 1931 Sohn Siegfried und 1933 Tochter Gisela.

Als Deutschland 1939 mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg begann, wurde Siegfrieds Vater von der britischen Armee verhaftet und nach Australien deportiert. Seine Frau und die beiden Kinder wurden mit 500 anderen Templern in Sarona bei Tel Aviv interniert. 1942 lösten die Engländer alle Internierungslager im Mandatsgebiet auf, als die deutsche Wehrmacht in Nordafrika in Richtung Ägypten vorrückte. Paula Kuebler und ihr beiden Kinder Siegfried (11) und Gisela (9) wurden über die Türkei nach Deutschland gegen britische Kriegsgefangene aus Deutschland ausgetauscht. So kamen sie nach Überlingen, weil in dem kleinen Weiler Unteraufkirch eine Tante lebte.

Nahe des KZ Aufkirch aufgewachsen

Man lebte in der ehemaligen Pension Linde zusammen, die Kinder besuchten die Seuse- Oberrealschule am See. Er entwickelte schon damals großes Interesse für Flugzeuge und Raketen, er konnte die Bomber beobachten, die die Friedrichshafener Rüstungsunternehmen bombardierten. Und er sah auf seinem Schulweg, wie etwa 500 Meter südlich von ihrem Haus ein Areal mit Stacheldraht umzäunt wurde, worin im Sommer 1944 Unterkunftsbaracken und Versorgungseinrichtungen für ein Konzentrationslager errichtet wurden. Hellwach nahm er alles auf wie eine Kamera. Siegfried Kuebler war es denn auch, der einen Plan des Geländes und Lagers zeichnete, den er gemeinsam mit dem überlebenden ehemaligen Häftling Anton Jež aus Ljubljana aus ihrem Gedächtnis rekonstruierte.

Beide Männer kamen sich im Alter näher, wurden zu späten Freunden. Sigi Kuebler war einer der gründlichsten Erzähler zur letzten Phase des Krieges und zur ersten Phase der Nachkriegszeit, vermutlich deshalb, weil er wegen seiner Herkunft einen schärferen Blick hatte als die Einheimischen. Sein Vater stieß erst 1948 nach neun Jahren aus der britischen Internierung in Australien nach Überlingen zu seiner Familie.

Studium in Rekordzeit

Der Verstorbene erwarb die Mittlere Reife und absolvierte eine Lehre als Feinmechaniker bei den Askania Werken von Kurt Wilde, die nach der Zerstörung der Fabrikhallen in Berlin in Überlingen neu gegründet wurden. Dort hatte man ferngelenkte Flugkörper entwickelt, hier musste man zunächst harmlose Gebrauchsartikel wie Kugelschreiber oder Kameras herstellen. Nach der Lehre absolvierte er ein Ingenieurstudium am Technikum in Konstanz (der heutigen FH) in der Rekordzeit von zwei Jahren. Noch im Studium hatte er seine erste Erfindung gemacht, den „Plattenrotationsmotor“, der ihm eine glatte Eins im Staatsexamen einbrachte, da war er gerade 21 Jahre alt. Als junger Ingenieur sammelte er Erfahrungen in Köln, Hamburg, Mannheim, Saarbrücken, Bordeaux, Marseille und wieder Mannheim. Besonders prägend war seine Arbeit in Ladenburg, wo kältetechnische Anlagen hergestellt wurden. Neben dem Sammeln technischer Erfahrungen befasste er sich stets auch mit Literatur, Philosophie und Musik.

Von Deutschland nach Kanada und zurück

An Weihnachten 1956 entschied er sich nach Kanada auszuwandern, landete in Toronto und fand eine Arbeit im Kälte- und Klimabereich, da wurde er zum Kältefachmann, baute riesige Gefrieranlagen in ganz Kanada und riesige Eisbrücken über Flüsse. In Kanada lernte er seine Frau Barbara kennen, die aus Nova Scotia an der kanadischen Ostküste stammte. 1960 folgte er dem Wunsch seiner Eltern, wieder an den Bodensee zurückzukehren und Kühltürme in Deutschland zu bauen, nun mit Frau und zwei Kindern.

Es folgte die produktivste und erfolgreichste Phase seines Lebens, geprägt von Erfindungen, neuen Ideen. Auf der Suche nach einer Realisierung eines „Verdunstungsverflüssigers“ für die chemische Industrie fand er einen Partner in Singen, die Firma Ernst Gohl für Blechbearbeitung. Seit 1960 bauten die beiden Partner etwa 100.000 solcher Anlagen in Singen, dank technischer Entwicklung und Patente durch Siegfried Kuebler.

Später kehrte er ins Fluggerätewerk nach Überlingen zurück, das aus der Firma Askania entstanden war, wo er seinerzeit seine Lehre gemacht hatte, und war an der Entwicklung und Perfektionierung des „Sidewinders“ beteiligt, einer Luft-Luft-Rakete.

Er wurde zum Fachmann für Tennisschläger

In den Sechzigerjahren begann die Familie Kuebler, inzwischen mit vier Kindern, Tennis zu spielen. Daraus entwickelte er als Ingenieur neue Ideen zur Verbesserung von Tennisschlägern, die sich wieder in Patenten niederschlugen. Schon im ersten Jahr war das Unternehmen für Tennisschläger (den legendären „Kuebler-Schlägern“) erfolgreich. Er erfand den Widebody Resonanzschläger und internationale Firmen wie Wilson und Head wurden seine Lizenznehmer. Parallel dazu wurde Sigi Kuebler zum anerkannten Fachmann für die Geschichte der Entwicklung von Tennisschlägern überhaupt, stellte eine weltweit einzigartige museale Sammlung zusammen. Er publizierte vier Fachbücher über Tennisschläger, die zu Standardwerken wurden.

Daneben schrieb er Bücher mit Erzählungen und Romanen, Bücher über südafrikanische Weingüter wo er sich gern in den vergangenen zwei Jahrzehnten über den Winter mit seiner zweiten Frau Regine aufhielt. Schließlich schrieb er eine fünfbändige Autobiografie, auf der auch dieser Lebensrückblick fußt. Siegfried Kuebler war ein kreativer, vielseitiger und unterhaltsamer Mensch, der seiner Familie und seinem großen Freundeskreis fehlt.