Bad Säckingen – Mit dem Bau des Flusskraftwerkes verändert der Rhein sein charakteristisches Aussehen grundlegend. So muss dem Bauprojekt das Hotel Rheinblick, das Rheinbad und der Obersäckinger Badeort weichen. Um genügend Platz für die Weiterentwicklung und die Schleuse zu schaffen, ist es notwendig, gegenüber dem schweizerischen Ort Stein den markanten zwölf Meter hohen Bergrücken, „Nase“ genannt, abzutragen. Die Eröffnung des Waldbades am 8. Juni 1963 bedeutet das Ende der Rheinbadeanstalt und des Strandbades am Bergsee.

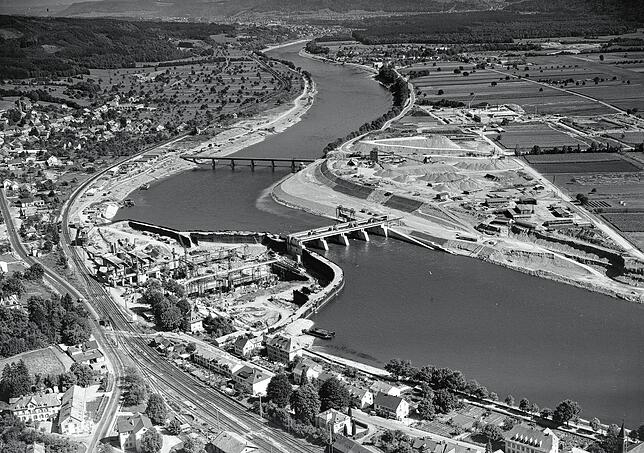

- Das Rheinkraftwerk: Eine gewaltige Herausforderung für die Planer des Kraftwerksbaus besteht in der Erhaltung des Säckinger Stadtbildes mit der vertrauten Holzbrücke. In drei Bauabschnitten wird das Projekt „Rheinkraftwerk“ verwirklicht. Insgesamt sind während der Bauzeit zirka zwei Millionen Kubikmeter Erd- und Felsenaushub bewegt worden. Die Aushubmassen werden in die Auffüllflächen im Staugebiet bei Obersäckingen und Murg auf der deutschen Seite und im Raum Sisseln auf der Schweizer Seite eingebaut. Zur Ableitung des Sicker- und Kanalisationswassers in den Gemeinden Murg und Sisseln sind Pumpwerke erforderlich, da durch den Aufstau die natürliche Vorflut nicht mehr vorhanden ist. Sämtliche Uferstrecken werden durch Bruchsteinbeläge gegen Strömungsangriffe gesichert. Durch die Tieferlegung der Rheinsohle kann der Rheinspiegel um 0,75 Meter (Mittelmaß) gesenkt werden. Die Verstärkung der Brückenpfeiler bei der Holzbrücke ist die Folge, um deren Standsicherheit bei Hochwasser zu gewährleisten

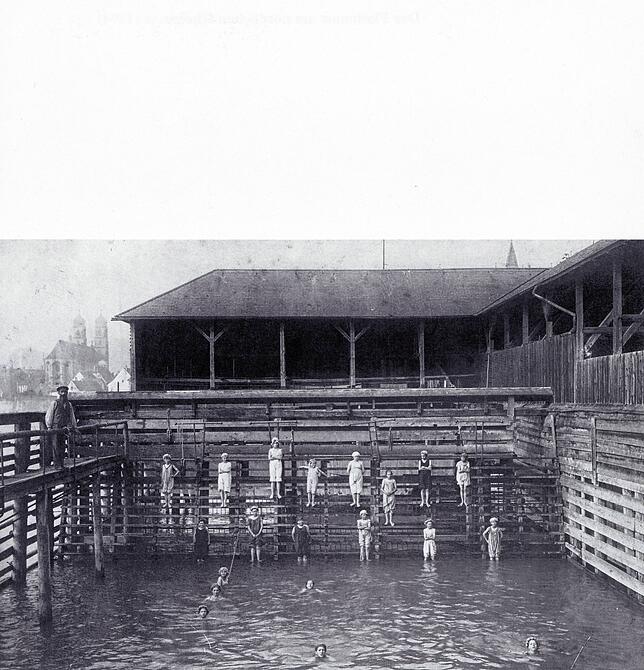

- Das Rheinbad: 1874 errichtet die damalige Stadt Säckingen in der flachen Uferzone des Rheins, etwa dreihundert Meter oberhalb des Gallusturms, das Rheinbad. Die öffentliche Badeanstalt ist für Schwimmer und Nichtschwimmer angelegt. Mit Hilfe eines mechanisch verstellbaren Beckenbodens kann die Wassertiefe den Bedürfnissen der Badegäste angepasst werden. Einblick in das damalige Badewesen gibt die Badeordnung von 1879. Geöffnet ist das Bad von morgens um sieben bis zwölf Uhr und von 14 Uhr bis Sonnenuntergang. Streng nach Geschlechtern und Altersklassen getrennt, ist die Benutzung des Bades geregelt. Dazu gibt es Badestunden für Familien und Arbeiter und Arbeiterinnen. Letztere übrigens sind vom Eintritt befreit. Zehn Bäder kosteten damals inklusive Benutzung des Kabinets (Umkleidekabine) beispielsweise zwei Mark. Die Gebühr für eine Badehose oder ein Abtrockentuch beträgt jeweils zehn Pfennig. Verboten sind neben dem Gebrauch von Seife, mit Wasser herumzuspritzen, das Herumstoßen, das Hinunterdrücken einer anderen Person ins Wasser oder Lärm zu verursachen.

- Obersäckinger Schwimmbad: In der damals noch selbstständigen Gemeinde Obersäckingen wird 1934 an der Mündung des Heimbaches (beim heutigen Feuerwehrgerätehaus) eine Badestelle eingerichtet.

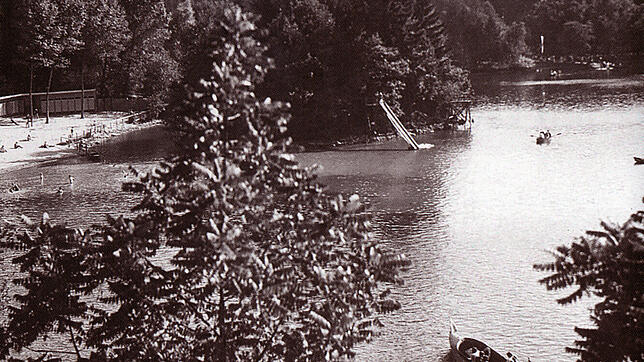

- Strandbad am Bergsee: Am 15. Juli 1933 kündigt das Hochrheinische Volksblatt die Eröffnung des „Wald-Strand-Bades Bergsee an. Fast dreißig Jahre beanspruchen die Freunde des Bade- und des Wassersportes dieses Freibad. Der Eintritt am Eröffnungstag beträgt für Kinder 20 und für Erwachsene 30 Pfennige. Den Idealen der damaligen Zeit entsprechend, werden die Pächter, das Ehepaar Raetz, verpflichtet, den sporttreibenden Verbänden und Vereinen, soweit dieselben regierungsseitig und wehrsportpflichtig sind, die Benützung der Badeanlage außerhalb der Hauptbadezeiten gegen eine entsprechende Pauschalvergütung zu gestatten. Eine wichtige Aufgabe der DLRG war die Ausbildung von Schwimmern als Lebensretter.

- Waldbad: 8. Juni 1963: Das Freibad öffnet seine Pforten und tritt an die Stelle des Rheinbades und des Wald-Strandbads am Bergsee. Beinahe drei Jahrzehnte hatten die Säckinger zwei Freibäder zur Auswahl. Ein Drittel der Kosten des Waldbades, die 1,84 Millionen Mark betrugen, übernahm das Kraftwerk.

Rheinkraftwerk

Das Rheinkraftwerk Säckingen AG ist eine Beteiligungsgesellschaft von Badenwerk AG Karlsruhe, Aargauischem Elektrizitätswerk, der Nordostschweizerischen Kraftwerke AG und der Kraftüberttagungswerke Rheinfelden.

- 1959: Konzessionserteilung für einen Zeitraum von 80 Jahren.

- Bauzeit: 1961 bis 1966.

- Mittlere Produktion (Netto): 420 Millionen kWh jährlich, je zur Hälfte an beide Länder.

- Herstellungskosten: 248,4 Millionen Deutsche Mark.