Nur noch wenige alte Wallbacher Einwohner kennen den Begriff „s‘Kloster“ und das entsprechende Gebäude in Wallbach. Doch der Klosterbesitz vom St. Blasien ist fast so lange dokumentiert wie die erste Erwähnung des Dorfs Wallbach um 1283. Von 1303 bis 1307 ließ König Albrecht I. alle Grundstücke, Bauten, Zinsen und Einkünfte des Reichsbesitzes der Habsburger schriftlich erfassen. Im Offizium von Wehr finden wir: „Zu Walabuoch ist ein Hof der Herren von St. Blasien, die gibt der Herrschaft für das Vogtrecht ein Pfund Basler.“ Nach dem Großbrand im Kloster St. Blasien 1322, bei dem das gesamte Archiv vernichtet wurde, hat man 1328 auch die klösterlichen Besitzungen in sogenannten Zinsrödel aufgeschrieben. Darin finden wir im Waldamt aufgelistet 57 Dörfer, darunter Wallbach und Schwörstadt.

Probst ist der älteste noch vorkommende Nachname in Wallbach

Der Rödel-Eintrag von Wallbach lautet: „Ein Hof, der aus einem strohgedecktem Haus besteht und den Einjährigen zahlt, 6 Muth Roggen, 1 Muth Gerste, 1 Muth Fisch und 4 Muth Hafer. (1 Muth entspricht etwa 100 Litern).“ 1563 findet sich der erste Hinweis über den Lehensnehmer des Blasiguts. In einem Berain des Klosters Klingental-Basel ist als Nachbar eines Grundstücks Christian Probst Blasigut genannt. Der Familienname Probst ist der älteste noch vorkommende Nachname in Wallbach. Diesen Christian Probst finden wir in einem Brief vom 22. Mai 1566 wieder: Der Burgvogt von Wehr möchte das Blasigut in Wallbach kaufen, da der Lehensnehmer Christe Probst starb.

Historischer Lehensbrief weist Zahnlung nach

Die Antwort aus St. Blasien kam an Ostern 1567: Dem Burgvogt Hanß Erlach wurde mitgeteilt, dass man den jungen Hans Probst mit Gnaden bedecken, ihm den Zins in zwei Hälften teilen und selbst Geduld und gnädiges Erwarten habe. Dass der junge Hanß Probsten den Hof weiter bewirtschaften wollte, zeigt sich auch in einem Lehensbrief, auf den er mit aufgehobenem Finger schwor. In diesem Lehensbrief, der 41/2 Seiten umfasst, wurde auch der Zins von acht Muth Roggen, vier Muth Habern und ein Muth Gerste, alles Seckinger Maß, bestätigt.

Ist Wunderlin Stammvater der Wunderle-Familien?

Ein Brief vom 7. Februar 1589 an das Kloster St. Blasien, den der schönauische Schaffner und Amtsmann zu Schwerstatt, Christoffel Heimnacher, im Auftrag des Hanß Probst zu Wallbach schrieb, zeigt, dass der Hanß Probst zusammen mit dem Knecht Hanß Wunderlin von Änen Wallbach (Wallbach/Schweiz) den Hof bewirtschaftet und Hanß W

underlin eine eigene Hausstatt errichten und einen Teil des Gutes selbst bewirtschaften wolle. Es ist möglich, dass dieser Hanß Wunderlin der Stammvater der Wunderle-Familien von Wallbach ist.

Im Jahr 1664 tauscht oder kauft Johann Franz Zweyer aus Klingnau Güter in Unteralpfen und anderen Orten gegen den Blasihof zu Wallbach. Johann Franz Zweyer war verheiratet mit Maria Anna Franziska Lucia Beatrix von Schönau, der Tochter von Marx Jacob von Schönau (1587 bis 1643), Waldvogt der Grafschaft Hauenstein und Schultheiß von Waldshut. Mit dem Tausch oder Kauf hatten sicher beide Seiten Vorteile. Das Kloster konnte seinen Machtanspruch und Einfluss in direkter Nachbarschaft in Unteralpfen stärken, Johann Franz von Zweyer hatte nun Ländereien in direktem Umfeld seiner Ehefrau Anna Beatrix von Schönau. Nach dem Tod von Freiherr Johann Franz Zweyer von Evibach 1678 bestätigt die Witwe Anna Beatrix von Zweyer, geborene Freyin von und zu Schönau, 1688 den Lehensvertrag mit Christian Probst von Wallbach.

Früher im Besitz der Familie von Schönau

Die Cousine von Maria Anna Franzisca Lucia Beatrix, Maria Ursula von Schönau (1632 bis 1691) heiratete um 1657 den bürgerlichen Franz Werner Kirchhofer von Säckingen. Diese Liebesgeschichte diente dem Dichter Joseph Victor von Scheffel als historische Grundlage für sein weltbekanntes Epos „Der Trompeter von Säckingen“. 1715 bestätigt die Tochter von Anna Beatrix und Johann Franz von Zweyer, Maria Johanna Regina von Schönau, geborene Freyin Zweyerin von Evibach, den an sie vererbten Besitz in Wallbach. Mit dieser Aufstellung der Partien an Land und Feld finden wir erstmals eine genaue Größe dieses Blasihofs: Mit den 34 Jucharth Matten, Feld und Wald, umgerechneten circa zwölf Hektar Land, waren sicher viele Hände zum Bewirtschaften notwendig. Als Zins sind sieben Muth Roggen, ein Muth Gersten und vier Muth Haabern, alles Segginger Maß, abzuliefern.

Für 968 Gulden ging der Blasihof an den Stabhalter von Wallbach

Nach dem Tod von Franz Fridolin von Schönau 1702 lag auch seine Witwe Johanna Regina weiter im Streit mit der restlichen schönauischen Familie und der Regierung. Sie hatte aber so viele Schulden, dass der Bodenzins des Blasihofs nach ihrem Tod durch die Österreichische Regierung am 7. Juli 1741 in Schwörstadt im Gasthaus zum Hirschen versteigert und mit dem letzten Gebot von 968 Gulden Johannes Wenk, Stabhalter von Wallbach, zugeschlagen wurde. Dies gefiel dem Lehensnehmer Johannes Probst nicht, er forderte noch am selben Abend im Wirtshaus Adler in Oberschwörstadt, dass Johannes Wenk die Kaufsumme zurücknehmen müsse. Am 14. Juli 1741 kommt es zu einem Vergleich der beiden Parteien.

Bericht des Pfarrers von Oberschwörstatt schafft Klarheit

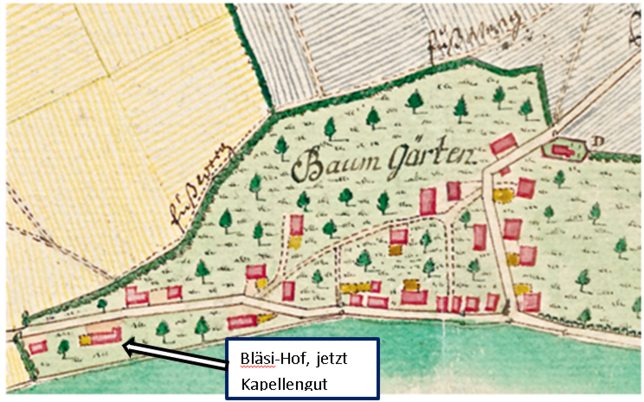

Klarheit über den Kauf des Lehens bekommen wir durch den Bericht des Pfarrers von Oberschwörstatt, J. Bapt. Fid. Lechletter, er schreibt in seinem Pro-Memoria: Dass der Johannes Wenkh, Stabhalter im Auftrag seines Vetters, dem in Wallbach geborenen hochwürdlich H. Laurentius Wenkh, gewester Pfarrherr zu Bamlach und Böllingen, Dekan zu Neuenburg und Stifter der Mutter-Gottes-Kapelle zu Wallbach, den obigen Kaufschilling hat erkaufen lassen um diesen Zinß der Kapelle zu Wallbach zu stiften. Somit geht das Bläsigut an die Kapellenstiftung von Wallbach über. Genauere Auskunft über die Bewohner des ehemaligen Klosterhofs finden wir erstmals wieder im Jahr 1784 in einer Aufstellung der Wallbacher Behausungen. Es sind dies: Nr. 27 Jakob Wunderlin, Nr. 28 Elisabeth Heitzin, Nr. 29 Xaverin Bäumle und Nr. 31 Anthoni Thomann, seine Behausung war wohl noch im Bau, denn es wurde vermerkt: ein Häuslein ohne Dach.

1843 wurde erstmals Feuerversicherung eingeführt

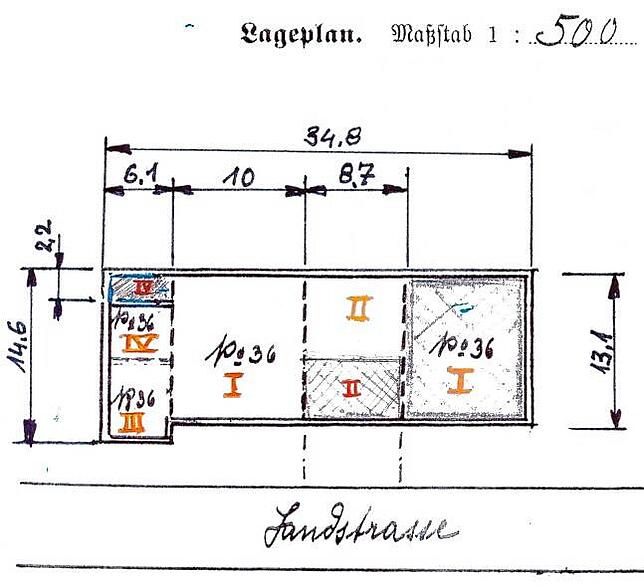

Mit der Einführung der allgemeinen Feuerversicherung wurden erstmals 1843 alle Häuser genau erfasst und erhielten durchgehende Hausnummern. Um die Versicherungsgebühr berechnen zu können, wurden die Eigentümer, das Alter und der Wert ermittelt. Unter der laufenden Nummer 36 ist aufgeführt: ein zweistöckiges Wohnhaus mit drei Scheunen und drei Stallungen, zwei Schuppen von Stein und Holz erbaut, mit Strohdach. Baujahr 1644. Folgende Personen sind als Besitzer mit dem geschätzten Wert genannt: I Urich Xaver Landwirt, Taglöhner 1050 Gulden; II Thomann Bibiane ledig 250 Gulden; III Wunderle Urban Flößer, Bauer 550 Gulden; IV Kaiser Johann Taglöhner 350 Gulden. Oftmals waren es direkte Nachkommen, die in den nächsten Generationen das Haus bewohnten, Wunderle Urban, Flößer und Bauer, hatte keine Kinder, sodass die Gemeinde diese Wohnung zeitweilig übernahm, um darin das Armenhaus einzurichten.

Nach dem 2. Weltkrieg wurden Wohnungen gebraucht

1924 wurde erneut eine Wohnungsliste erstellt, es gab neue Familien im Klostergebäude. Mit dem Niedergang der Nebenerwerbslandwirte wurden nach dem Zweiten Weltkrieg viele Ställe und Scheunen in Wohnungen umgebaut, so auch in diesem Gebäude. Aus dem ehemaligen Hofgut, das vom Lehensnehmer Christian Probst und seinem Knecht Fridle Wunderlin bewohnt und bewirtschaftet wurde, sind in den vergangenen Jahrzehnten zehn Wohnungen entstanden, wovon zwei Familien Vorfahren von 1924 haben.