Gerade mal einen halben Zentimeter ist er groß, der Ips Typographus, auch Buchdrucker genannt – ein Borkenkäfer. Trotzdem sorgt er derzeit dafür, dass sich heimische Wälder nachhaltig verändern, dass sich Förster vor Arbeit kaum retten können, Städte und Gemeinden viel Geld aufwenden müssen, Sägewerke ihre Kapazitätsgrenze überschreiten und der Holzmarkt mit billigem Holz überschwemmt wird – in Folge des Klimawandels.

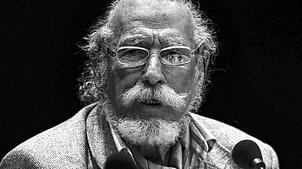

Ortstermin in einem Wald bei Ühlingen-Birkendorf. Der Leiter des Waldshuter Kreisforstamtes, Helge von Gilsa, und seine Kollegen, Forstbezirksleiter Ost Josef Frommherz und der Forstrevierleiter von Bettmaringen Wolfdieter Haug, hatten viel zu tun in den vergangenen Monaten. Ihre Arbeit sieht man dem Wald an: Unzählige frische Holzstapel säumen die Wege, fast jede freie Stelle im Wald ist mit gefällten Stämmen gefüllt. An anderen Orten ist vom Wald kaum mehr was übrig, so massiv mussten Bäume eingeschlagen werden.

Der Grund: Die Fichten, die bislang zumeist den Großteil der hiesigen Mischwälder ausmachten, sind vom Borkenkäfer befallen – und das im großen Maßstab. Der Käfer nistet sich in die Rinde der Bäume ein und bringt sie so zum Absterben. „Wir haben kaum einen Wald, wo sich der Käfer nicht durchfrisst“, sagt Helge von Gilsa.

Zu Beginn des Jahres verursachten die Sturmtiefs Burglinde und Friederike in diesem und den anderen Wäldern der Region schwere Schäden. Viele davon seien schwer zu entdecken und ebenso schwer zugänglich gewesen, erklärt Helge von Gilsa. Perfekte Bedingungen für den Borkenkäfer, um sich einzunisten. Das starke Blühen der Fichten durch die warme und trockene Witterung habe die Bäume geschwächt und die Entwicklung der Käfer gleichzeitig beschleunigt. Normalerweise bildet der Buchdrucker, der gefährlichste Borkenkäfer, ein bis zwei Generationen pro Jahr aus. In diesem Sommer sollen es vier gewesen sein, so der Kreisförster. Das bedeutet: Aus einem weiblichen Borkenkäfer wurden 100 000. Um eine Fichte zum Absterben zu bringen, reichen zwischen 60 und 100 von ihnen.

Keine Prävention möglich

Eine Möglichkeit, die Bäume präventiv zu schützen, gebe es nicht: „Da hilft nur, die befallen Bäume rauszuholen“, sagt von Gilsa. Und das möglichst schnell. Jeder Förster sei nun dazu angehalten, regelmäßig im Wald zu patrouillieren und dafür zu sorgen, dass sich der Borkenkäfer nicht ausbreiten könne.

Dabei ist eine befallene Fichte gar nicht so einfach, zu erkennen: Kleine Einbohrungslöcher lassen sich in der Rinde beobachten, darunter braunes Bohrmehl. Dafür muss aber schon genau hingeschaut werden. Schlägt man ein Stück der Rinde ab, so erkennt man die für den Borkenkäfer charakteristischen Fraßbilder. Später verfärbt sich der Baum rot und verliert seine Nadeln. Um den Wald regelmäßig und gründlich überprüfen zu können, verhandelt der Leiter des Kreisforstamtes nun über mehr Personal.

Doch nicht nur das Erkennen der befallenen Bäume ist aufwendig. Weite Teile der hiesigen Wälder gehören privaten Besitzern, oftmals nur in kleinen Stücken. Viele der Besitzer erbten das Gebiet einst und wissen mittlerweile aber gar nicht mehr so genau, wo ihr Wald ist. Nun sind sie aber in der Verantwortung, ihr Waldstück vom Borkenkäfer zu befreien. „Wenn eine Waldbesitzer sich nicht kümmert, greifen die Borkenkäfer von dort aus den umliegenden Wald an“, erklärt von Gilsa. Die Mitarbeiter des Forstamtes seien nun damit beschäftigt, alle privaten Waldbesitzer zu kontaktieren und ihre Arbeiten zu koordinieren. Für die Baumfällarbeiten müssten Straßen gesperrt werden, Transportwege gebaut oder instandgehalten werden und eine komplizierte Logistik auf teilweise unwegsamen Gelände entwickelt werden.

Helge von Gilsa rechnet für dieses Jahr mit einem Verlust von über 100 000 Festmeter Holz. Das massive Fällen der Bäume führt die Sägewerke der Region an ihre Kapazitätsgrenze, auch weil die Borkenkäfer-Situation in Österreich und Tschechien weitaus schlimmer ist und auch von dort Holz zum Einsägen geliefert wird. Die Lagerung der befallenen Stämme ist ebenso problematisch: Am besten sollten sie in möglichst weite Entfernung vom Wald gebracht werden, sagt der Forstdirektor. Allerdings fehlen dafür die Flächen. Das Forstamt verhandle nun mit diversen Bauern, ob auf deren Wiesen das Holz gelagert werden könnte. Derweil stapeln sich in den Wäldern die Holzlager – keine optimale Lösung: Wenn außerhalb des Waldes kein Lagerplatz zu finden sei, müsse man die Stämme aufwendig entrinden. „Unser letztes Mittel ist der Einsatz von zugelassenen Pflanzenschutzmitteln“, so von Gilsa.

Hohe Kosten und große Verluste

Unterm Strich entstehen für den Landkreis, die Gemeinden, die Waldbesitzer und die ganze Holzindustrie hohe Kosten und große Verluste, denn zusätzlich zu den Mehrausgaben verliert das Holz an Wert. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände geht bundesweit von einem Schaden in Höhe von über fünf Milliarden Euro aus und fordert nun Ausgleichszahlungen vom Bund – nur für dieses Jahr. Sollten Herbst und Winter nicht besonders kühl und feucht sein, rechnet von Gilsa im kommenden Jahr mit noch größeren Schäden.

„Unser Wald wird sich verändern“, sagt er. Jahrhunderte lange Selektionsarbeit mache der Borkenkäfer nun zunichte. Mittlerweile ist Helge von Gilsa auf der Suche nach anderen, robusteren Baumarten. Er glaube nicht, dass es die Fichte in den Wäldern der Region in einigen Jahren noch geben werde.

"Waldbesitzer werden mit anderen Baumpflanzungen reagieren müssen"

Josef-Hermann Braun, Leiter des Holzwerks Braun in Ühlingen-Birkendorf und Vorstandsmitglied des Verbands der Säge- und Holzindustrie Baden-Württemberg, spricht über die Auswirkungen des Borkenkäfer-Befalls für die Sägewerke.

Herr Braun, die Waldbesitzer im Landkreis Waldshut kämpfen gegen den Borkenkäferbefall. Welche Auswirkungen hat das auf die Sägewerke?

Durch den Borkenkäferbefall können die Hiebsätze nicht eingehalten werden. Jetzt wird dort geschlagen, wo Bäume befallen sind. Im Moment gibt es dadurch erheblich mehr Holz als geplant. Da mehr zur Verfügung steht, kann mehr verarbeitet werden, allerdings nur so viel, wie personell und technisch machbar ist. Künftig werden Waldbesitzer mit anderen Baumpflanzungen reagieren müssen, denn die trockenen Perioden in den letzten Jahren häufen sich. Im Gegensatz zur Tanne sind Fichten bei Trockenheit für den Borkenkäfer besonders anfällig.

Was passiert mit dem Holz, das die Sägewerke nicht verarbeiten können?

Zunächst wird viel Schwachholz der thermischen Verwertung zugeführt, zum Beispiel Hackschnitzel oder Brennholz. Es gibt heutzutage viel mehr große Heizanlagen, die große Mengen verbrauchen als Substitution für Öl.

Wie viel Holz wird an einem Tag in einem Sägewerk verarbeitet?

Das ist ganz unterschiedlich. Die Sägewerke verarbeiten fünf bis 5000 Festmeter am Tag. Das kommt auf die Größe des Sägewerks an. Große Sägewerke arbeiten im drei-Schicht-Betrieb.

Wie viele Sägewerke gibt es im Landkreis Waldshut?

Es gibt derzeit zirka zehn aktive Sägewerke im Landkreis Waldshut.

Vor welchen Herausforderungen stehen die Sägewerke?

Eine große Herausforderung ist der permanente Strukturwandel in Bezug auf die Kundenbedürfnisse und die moderne Technologie. Die Ansprüche auf die Produktion, Qualität und Lieferzeiten sind viel spezifischer als früher. Was produziert wird, ist kundenabhängig. Durch die neuen Technologien ist die Zusammenarbeit mit den Maschinenherstellern enger geworden und man ist durch die Betreuung und Fernwartung stetig mit diesen verbunden, so dass sofort auf andere Anforderungen reagiert werden kann.