Stein- und Felsstürze kommen in gebirgigen Gegenden häufig vor. Manchmal sind sogar Siedlungen dadurch bedroht, viel öfter noch Verkehrswege – und in beiden Fällen können Menschen zu Schaden kommen. In Baden-Württemberg gibt es über 40.000 Stellen mit Steinschlaggefahr, betroffen sind vor allem die Schwäbische Alb und der Schwarzwald. Immer wieder müssen auch in den Landkreisen Waldshut und Lörrach aufgrund von Stein- und Felsstürzen Straßen gesperrt, freigeräumt und mit hohem finanziellen Aufwand gesichert werden.

Steinschlag, Blockschlag, Felssturz, Bergsturz: Was sind die Unterschiede?

Im südlichen Schwarzwald mit seinen tief eingeschnittenen, zerklüfteten Gneis- und Granitschluchten ereignen sich besonders viele kleinere und größere Stürze, nach denen immer wieder Straßen gesperrt werden mussten – manche mehrmals innerhalb kurzer Zeit.

Besonders häufig müssen die Straßen im Wiesen- und im Schlüchttal gesperrt werden

Vorrangig betroffen waren in den vergangenen Jahren nach Auskunft des Regierungspräsidiums Freiburg die vom durchs Wiesental auf den Feldberg verlaufende B 317 und im Schlüchttal die L 157. Auch die L 148 im Wehratal ist stark felssturzgefährdet und war zuletzt mehrere Monate lang gesperrt. Im Albtal kann die L 154 zwischen Hohenfels und der Tiefensteiner Brücke wegen absturzgefährdeter Felsformationen bereits seit Pfingsten 2015 nicht mehr befahren werden.

Auch Siedlungen im Südschwarzwald sind durch Felssturz bedroht. Ausgesprochen hoch ist die Gefahr in Todtnau. Im Dezember 2020 ein sechs Kubikmeter großer Block in die Innenstadt, wo er einen Schuppen demolierte. Aus Sicherheitsgründen mussten die Bewohner von drei Häusern diese verlassen, bis geklärt war, ob weitere Gefahr drohte.

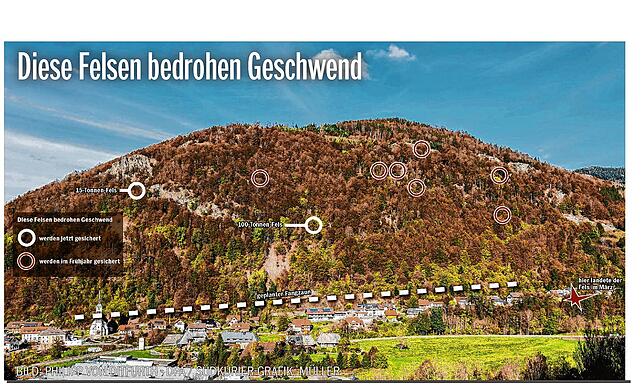

Im Todtnauer Ortsteil Geschwend war im März 2019 ein tonnenschwerer Felsblock von der Geschwender Halde in ein Wohngebiet gestürzt. Der materielle Schaden hielt sich in Grenzen, aber zehn Wohnhäuser wurden damals mehrere Tage lang evakuiert.

Felssturzereignisse könnten in Zukunft häufiger vorkommen als bisher schon. Im Stuttgarter Verkehrsministerium hält man das für plausibel. „Infolge des Klimawandels, der damit einhergehenden Extremwetterereignisse sowie häufiger werdenden Frost-Tau-Wechseln treten vermehrt Gesteinslockerungen auch bei den an die Straße anschließenden Hang- und Böschungsbereichen auf“, sagt Wenke Böhm, Stellvertretende Leiterin der Pressestelle des Ministeriums.

Diese Straßen in den Landkreisen Lörrach und Waldshut waren zuletzt betroffen

Zwar zeichnen sich Granit und Gneis, die beiden Hauptgesteinsarten im Südschwarzwald, durch eine extrem hohe Festigkeit aus und sind damit sehr stabil. Nur so ist die Bildung der für diese Landschaft typischen steilen Felswände möglich.

„Da das Gestein jedoch meist nicht homogen ausgebildet ist, gibt es Schwachstellen mit geringerer Festigkeit“, erklärt Matthias Henrich für das Regierungspräsidium Freiburg. Diese Schwachstellen entstünden meist durch Materialwechsel, durch das Einschneiden von Gewässern, Frost-Tau-Wechsel oder Wurzelsprengung.

Als Auslöser von Sturzprozessen spielt Wasser eine große Rolle: In Klüften gefrierendes Wasser führe zu Frostsprengungen, so Henrich. Taue das Eis wieder auf, das sich in den Klüften und Rissen des Gesteins gebildet hat, fehle der „Klebstoff“ zwischen den Kluftkörpern und die Gebirgsfestigkeit verringere sich. Aber auch Wind könne über die Hebelwirkung von Bäumen Sturzprozesse auslösen, ebenso Starkregen, übermäßige Temperaturschwankungen, Erdbeben, Sprengungen und sogar Wildtritt.

Der Erhalt von Straßen in sturzgefährdeten Gebieten ist äußerst kostenintensiv. Nicht nur müssen hier immer wieder Schäden beseitigt, sondern auch Schutzmaßnahmen vorgenommen werden, etwa der Bau von Steinschlagschutzzäunen oder das Anbringen von Ankern im Fels.

2019 legte das Verkehrsministerium ein Steigensanierungsprogramm für Landesstraßen auf, mit dem mit einem Finanzvolumen von 20 Millionen Euro landesweit 14 Maßnahmen durchgeführt wurden. Darunter waren auch im Landkreis Waldshut der Abschnitt Rütte-Todtmoos auf der L 151 für 1,2 Millionen Euro und der Abschnitt Detzeln-Untermettingen auf der L 159 für 2,1 Millionen Euro.

Größere Maßnahme im mittleren Schwarzwald waren die Felssicherungsarbeiten an der L 174 Schramberg-Tennenbronn, die 2014 begonnen wurden, sich voraussichtlich bis 2023 hinziehen und 5,5 Millionen Euro kosten werden.

Diese Summen sind fast schon Kleinigkeiten verglichen mit den Kosten, die eine Sicherung der L 154 im Albtal erforderlich wären. Das 2,8 Kilometer lange Straßenstück zwischen dem Albbrucker Ortsteil Hohenfels und dem Görwihler Ortsteil Tiefenstein ist aufgrund Steinschlag- und Felssturzgefährdung seit Pfingsten 2015 gesperrt.

Das Landratsamt Waldshut, dem die fachtechnische Planung obliegt, schätzte im November 2021 die Kosten für die sichere Freihaltung der Straße aufgrund der umfangreichen Böschungs- und Hangsicherungsarbeiten auf 27 Millionen Euro. Ob das Land so viel Geld für diese Maßnahme bereitstellen will, ist nicht sicher.

Im Albtal stellt neben den hohen Kosten auch der Naturschutz ein Problem für die Sanierung dar

Neben dem hohen Finanzbedarf wirft auch der Naturschutz Fragen auf. Der Straßenabschnitt verläuft im FFH-Gebiet Alb zum Hochrhein und zugleich im Vogelschutzgebiet Südschwarzwald. „Bei umfangreichen Felssicherungsmaßnahmen in diesem sensiblen Bereich ist daher mit erheblichen Eingriffen in geschützte Lebensraumtypen sowie Beeinträchtigungen geschützter Arten innerhalb dieser europäischen Schutzgebiete zu rechnen“, erklärt das Verkehrsministerium.

Im Rahmen einer gebiets- und artenschutzrechtlichen Prüfung müsse dargelegt werde, dass die im Bundesnaturschutzgesetz aufgeführten Ausnahmegründe vorliegen, um die geplanten Felssicherungsmaßnahmen durchführen zu können. Darüber hinaus sei die Erarbeitung eines Kompensationskonzeptes erforderlich, um die Eingriffe in Natur und Landschaft ausgleichen zu können.

Erst Ende nächsten Jahres kann in Sachen Albtal entschieden werden

„Die Ergebnisse des Kompensationskonzepts, welches für die Genehmigung der Felssicherungsmaßnahmen erforderlich ist, werden voraussichtlich Ende 2023 vorliegen“, so das Ministerium. Erst nach Vorliegen aller Fakten könne dann über das weitere Vorgehen grundsätzlich entschieden werden.

Weil für die Bauzeit fünf Jahre und für das Planfeststellungsverfahren mindestens zwei Jahren veranschlagt werden, ist davon auszugehen, dass das gesperrte Teilstück frühestens Anfang der 2030er Jahre wieder für den Verkehr freigegeben werden könnte.