Dettighofen ist ein besonderes Dorf. Dreiviertel der Gemeindegrenzen führen aus der EU, der Weg geht in gleich zwei Schweizer Kantone: Schaffhausen und Zürich. Wobei das an vielen Stellen nur dann auffällt, wenn wegen einer weltweiten Pandemie Grenzer über Felder und Wiesen patrouillieren.

Zweite Besonderheit des 1200-Seelen-Orts zwischen Hochrhein und Klettgau? Pferde. In der Gegend erzählt man sich schmunzelnd die Anekdote, sie seien die größte Bevölkerungsgruppe. Um die 600 Stuten, Hengste und Fohlen leben in Dettighofen, überregional bekannt ist das Gestüt auf Hofgut Albführen.

Gleichzeitig fährt ein Gutteil der arbeitenden Bevölkerung – immerhin etwa jeder dritte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte – jeden Tag als Grenzgänger in die Schweiz. Gut möglich, dass man hier tagsüber mehr Hufe klackern als Schritte trippeln hört.

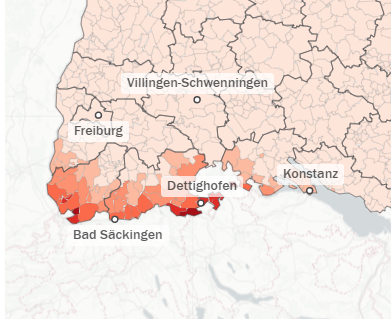

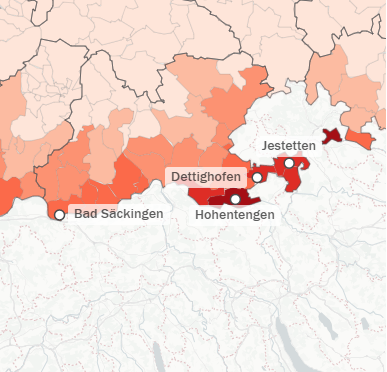

Jeder Dritte ist Grenzgänger? In der Gegend keine Seltenheit

So außergewöhnlich das für Ortsfremde ist, so normal ist es für die Menschen von hier. Dettighofen steht stellvertretend für die Gegend. Auch in Hohentengen oder Jestetten pendelt jeder dritte Arbeitnehmer über die EU-Grenze.

Welche Bedeutung Schweizer Firmen als Arbeitgeber in der Region haben, zeigt ein Blick in die Statistik: Etwas mehr als 62.000 Menschen, die in Deutschland wohnen, arbeiten in der Schweiz, mehr als die Hälfte davon in den Landkreisen Waldshut und Lörrach.

Statistiken sind das eine, doch was macht es mit einem Dorf wie Dettighofen, wenn es zur Schlafstadt für Grenzgänger zu werden droht?

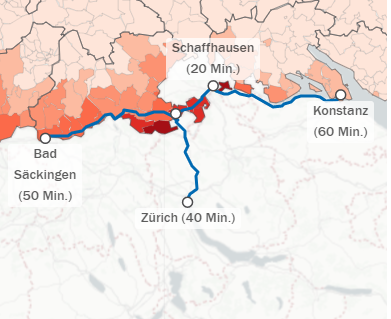

Schneller in Zürich als in Konstanz

Dettighofens Bürgermeisterin Marion Frei sagt: "Arbeiten als Grenzgänger ist hier eher der Normalfall als die Ausnahme. Hinzu gesellen sich zahlreiche grenzüberschreitende Familien- und Freundschaftsbande."

Wer weder das eine tut, noch das andere hat, sei beim Bedürfnis nach einer größeren Stadt "schneller in Schaffhausen oder Zürich als in Konstanz oder Bad Säckingen". Der Routenplaner sagt: Bei freier Straße benötigt man nach Konstanz 20 Minuten länger als nach Zürich.

Wie reagiert eine Gemeinde auf diese außergewöhnliche Situation? Die Antwort irritiert zunächst: Sie baut, vielmehr: lässt bauen. Erstens Wohnhäuser, und davon nicht wenige. Zweitens einen neuen Dorfladen, obwohl Jestetten – wahlweise als Einkaufsparadies oder -hölle betitelt – mit dem Auto nur zehn Minuten entfernt liegt.

Gemeinde wächst durch Nähe zur Schweiz

Zurück aber zum Dettighofer Wohnbau: Mehr als 40 Grundstücke hat allein die Gemeinde selbst seit 2016 in direkter Nachbarschaft zum Rathaus vermarktet. Marion Frei kann die Erweiterung jeden Tag aus ihrem Bürofenster sehen. "Dettighofen könnte viel schneller wachsen", sagt die Bürgermeisterin, die selbst im Ort aufgewachsen ist.

Dass der vor allem wegen der Grenznähe attraktiv ist, streitet die 44-Jährige nicht ab, beteuert aber: "Bei der Vergabe von Bauplätzen schauen wir darauf, ob auch ein gewisses Interesse an Dettighofen besteht, es geht nicht um den größten Geldbeutel."

Mit Familie lieber zurück in die deutsche Heimat

"Gerade junge Leute aus der Region", sagt Marion Frei, "ziehen zu Beginn der Karriere in der Schweiz dann auch dorthin." Mit den Gedanken an die Familienplanung kämen dann die an Rückkehr auf. Mitunter mag das an Heimatverbundenheit liegen, meist aber an emotionslosen Fakten wie den deutlich höheren Kosten fürs Eigenheim oder die Kinderbetreuung in der Schweiz.

Für 100 Euro und weniger je Quadratmeter verkaufte die Gemeinde zu Freis Amtsbeginn 2014 die Grundstücke. "Heute sind wir bei bis zu 170 Euro. Das sagt schon einiges aus über den Wachstumsdruck", sagt sie.

Diese Preissteigerung hat Dettighofen nicht exklusiv. In den Landkreisen Waldshut und noch stärker im benachbarten Lörrach sind die Preise in den vergangenen Jahren massiv gestiegen.

"Der Ort ist etwas zu schnell gewachsen"

Nach Marcel Siebolds Geschmack dürfte besagter Wachstumsdruck durchaus schwächer sein. Er war einer der ersten Eigenheimbesitzer in eben jenem Neubaugebiet nahe dem Rathaus. "Manchmal habe ich das Gefühl, der Ort ist etwas zu schnell gewachsen."

Seit zehn Jahren lebt Siebold mit seiner Frau dort, zwei Kinder kamen hinzu. "Vor einigen Jahren ist man noch verwundert gefragt worden: ‚Du ziehst nach Dettighofen, was willst du denn da‘? Heute zahlt man für Baugrundstücke fast das Doppelte wie wir", sagt er.

Steigen damit auch die Ansprüche? Marcel Siebold jedenfalls beobachtet das. "Wir haben einen tollen Kindergarten und eine Grundschule, obwohl wir in einem kleinen Ort wohnen. Auch mit dem Internet gibt es kaum noch Probleme", sagt er. Wegen Corona arbeitet er seit Monaten im Home Office, das sei noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen. "Aber manchen reicht auch all das noch nicht", bemängelt der zweifache Familienvater.

Fest verhaftet im Heimatort – auch als Grenzgänger

Auch deshalb würde er es begrüßen, wenn die Gemeinde bei der Grundstücksvergabe noch mehr auf Einheimische setzen würde. "Die meisten ziehen dann doch von auswärts hierher und einige bleiben dann auch lieber für sich", merkt er an. Er selbst gehört nicht dazu, die Gegend ist seine Heimat, er ist Vereinsmensch, kickt bei den alten Herren des FC Dettighofen.

Sehr wohl gehört er aber in die Kategorie Grenzgänger – und das seit bald 20 Jahren. "Für mich liegen die Vorteile auf der Hand", sagt der Bankkaufmann. "Der Verdienst ist besser, trotz der schlechteren Besteuerung. Abgesehen davon erlebe ich in Zürich tagsüber eine Weltstadt und habe abends hier trotzdem Ruhe – und das noch in der Heimat." Zudem biete der weltweit anerkannte Finanzplatz beruflich mehr Möglichkeiten als die Arbeit in einer Filiale in der Region.

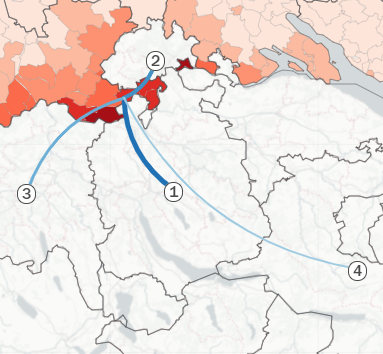

Marcel Siebold ist nicht der Einzige im Ort, der diesen Weg antritt. Zwei von drei Grenzgänger - mehr als 100 Menschen – pendeln von dort beruflich Richtung Zürich. Ins nähere Schaffhausen oder die weiteren Ziel-Kantone verschlägt es wesentlich weniger Pendler.

Ob die Ströme bei Ihnen genauso oder ganz anders fließen? Finden Sie es heraus und tragen Sie Ihren Wunschort ein. Ihre Eingabe wird nicht gespeichert.

Dass es Marcel Diebold nach Zürich zieht, hat mit seinem Beruf als Bankkaufmann zu tun. In und um die Stadt arbeiten etwa 92.000 Beschäftigte in der Finanzbranche. Ballen sich – neben ausreichend Pferden – im Umkehrschluss in Dettighofen also vermehrt Banker?

Probleme im Ort: Kein Gewerbe, keine Arbeitgeber

Auf Bürgermeisterin Marion Frei und ihren Mann trifft die Berufsbezeichnung jedenfalls zu. Für beide sei es immer wieder einmal eine Option gewesen, Grenzgänger zu werden. "Wir haben mehrfach abgewogen, ob einer von uns in die Schweiz geht zum Arbeiten. Finanziell wäre das sicher attraktiv, aber die Wertschätzung für den einzelnen Arbeitnehmer ist nach meiner Beobachtung hierzulande höher", sagt Frei.

Stattdessen nutze sie ihre Finanzwissen als Rathaus-Chefin. "Für einen strukturschwachen Ort wie Dettighofen, ist das nicht ganz unwichtig", meint Frei. Richtig gelesen: strukturschwach. Die Rechnung ist einfach: Ohne einheimische Unternehmen keine Arbeitsplätze und keine Gewerbesteuer; sprudelnde Einkommenssteuer – Stichwort Schweizer Gehälter – hilft da nur begrenzt. Die Wirtschaftskraft einer Gemeinde ist ein wesentlicher Faktor für die Einstufung als strukturschwach.

Eröffnung steht bevor: Ein neuer Dorfladen als sozialer Anker

Bei einem zweiten, der Infrastruktur eines Orts, kassiert Dettighofen dagegen bald ein Struktur-Fleißsternchen: Am dritten September-Wochenende soll der neue "Mittelpunkt am Dorfrand" eröffnen.

So bezeichnet Markus Glattfelder den Dorfladen während eines Rundgangs über die Rohbaustelle am Ortseingang. Der künftige "Ladde" wird direkt neben dem alten Dorfladen-Gebäude stehen, wo vor mehr als zehn Jahren letztmals etwas verkauft wurde. "Dass man heute noch einen Dorfladen komplett neu baut, halte ich für mindestens ungewöhnlich", sagt Glattfelder, selbst Bauingenieur und Vorstandssprecher der Genossenschaft.

800.000 Euro kostet der Bau, die Gemeinde bezahlt – abzüglich einer Landesförderung von 250.000 Euro. Die Genossenschaft wird Mieter. Dank Photovoltaik-Anlage auf dem Dach hofft sie auf vergleichsweise geringe Energiekosten.

Vorstandssprecher Glattfelder: "Ziel des Dorfladens muss die schwarze Null sein. Wir haben den möglichen Umsatz bestmöglich recherchiert über Umfragen oder Erfahrungswerte vergleichbarer Läden und das prüfen lassen." Trotzdem bleibe der Bau "ein Wagnis und wir werden lernen müssen, beispielsweise bei der Öffnungszeit oder dem Sortiment".

Als Dorfladen-Genossen entscheiden Bewohner mit

Nach den Sommerferien soll morgens bis abends auf 200 Quadratmetern eingekauft und dank bis zu 50 Sitzplätzen im Bistro auch gegessen, getrunken und getratscht werden. Das Interesse scheint da: Mehr als 370 Genossen zählt "da Ladde" inzwischen. Sie halten Anteile im Wert von knapp 140.000 Euro. Dafür dürfen sie dann auch mitbestimmen.

Markus Glattfelder ist kein Träumer und sagt: "Mit den großen Läden in Jestetten können wir bei den Produktpreisen nicht mithalten." Auch dürfte sich der Einkaufstourismus aus der Schweiz in Grenzen halten, ergänzt er grinsend mit Blick auf den Nachbarort und dessen ganz eigene Shopping-Problematik. "Deshalb wollen wir auch mehr bieten als nur den schnellen Einkauf. Neben regionalen Produkten insbesondere einen Ort zum Verweilen für alle Altersschichten."

Zugezogene als Aufsichtsräte des Dorfladens

Man könnte ergänzen: Für überhaupt alle Dettighofer. Immerhin haben laut dem Genossenschafts-Chef "aus den Neubaugebieten geschätzt 70 Prozent der Leute auch Anteile am Laden gekauft" und im Aufsichtsrat sitzen zwei Zugezogene.

Integration, hier im Ort scheint sie zu funktionieren. Sei es über den Kindergarten, die Schule, ein gemeinsames Dorfladen-Projekt. Sei es über einen der Vereine und den Festen, die diese in einer Zeit ohne ständigen Blick auf Corona-Regeln bald wieder ausrichten können. Oder, wie Markus Glattfelder zusammenfasst: "Anonym bleiben kann man in Dettighofen eigentlich nicht." Wieder könnte man etwas ergänzen: Selbst dann nicht, wenn man erst nach Feierabend über die Grenze aus der Schweiz zurückkehrt.