Es war ein langer, mühsamer Kampf, den Schweizerinnen ausfechten mussten. Schließlich gewährten ihnen ihre männlichen Mitbürger am 7. Februar 1971 das Wahl- und Stimmrecht per Volksentscheid. Zwar lehnte eine Mehrheit der Männer in einigen Ost- und Zentralschweizer Kantonen das Frauenstimmrecht weiterhin ab. Doch gegen die Mehrheit der anderen Kantone konnten sie nichts ausrichten.

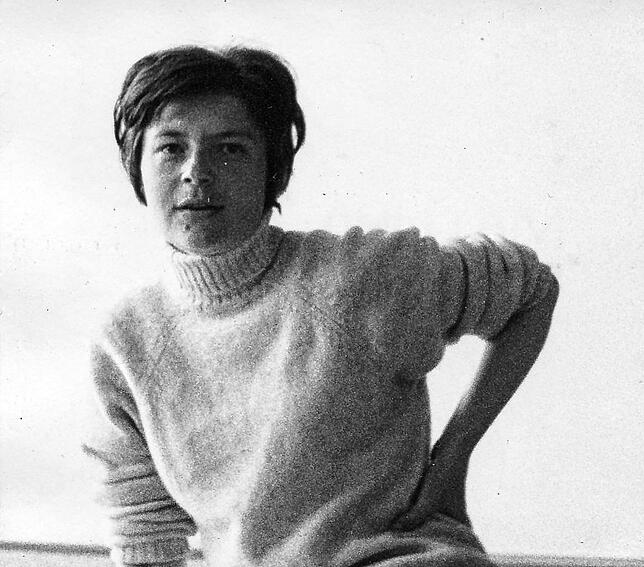

In einen dieser Neinsager-Kantone zog 1966 Verena Müller. Am Frauenfelder Gymnasium trat die damals 26-Jährige ihre erste Stelle als Geschichts- und Französischlehrerin an. „Es war ein konservativer Kanton, aber die Menschen waren auch alle sehr liebenswürdig und höflich“, erinnert sich Verena Müller beim Besuch in ihrer Altbauwohnung in der Zürcher Innenstadt. Im Wohnzimmer reiht sich ein prall gefülltes Bücherregal an das nächste.

Gleich zu Beginn des Gesprächs liest sie eine kurze Passage aus ihrer „Fiche“ vor: „Es soll sich um eine überzeugte Frauenrechtlerin handeln, sonst ist nichts Nachteiliges über sie bekannt.“ Als Fichen werden die Akten bezeichnet, die der Schweizer Staat in der Zeit des Kalten Krieges über seine bespitzelten Bürger anlegte. Oft reichte es bereits, als irgendwie „unschweizerisch“ aufzufallen, etwa als Teil der Frauenbewegung, um in den Fokus der Behörden zu geraten.

Verena Müller lacht heute über den Eintrag. Tatsächlich war sie kurze Zeit nach ihrer Ankunft im Thurgau dem dortigen Frauenstimmrechtsverein beigetreten. Die Gleichberechtigung von Frau und Mann war für Verena Müller schon im Kindergarten ein Thema.

„Am ersten Tag kam ein Bub auf mich zu und wollte mich rumkommandieren. Aber das ging mit mir nicht“, erinnert sich die 80-Jährige. Denn: „Meine Mutter hat gearbeitet, am Familientisch wurde immer politisiert und beide Eltern waren von Anfang an für das Frauenstimmrecht„, erzählt Verena Müller. Und sie blieb widerspenstig. Am Gymnasium habe sie als „schreckliche Emanze“ gegolten. „Ich habe mich mit allen angelegt“, sagt sie und lacht.

„Ich habe am Küchentisch geweint“

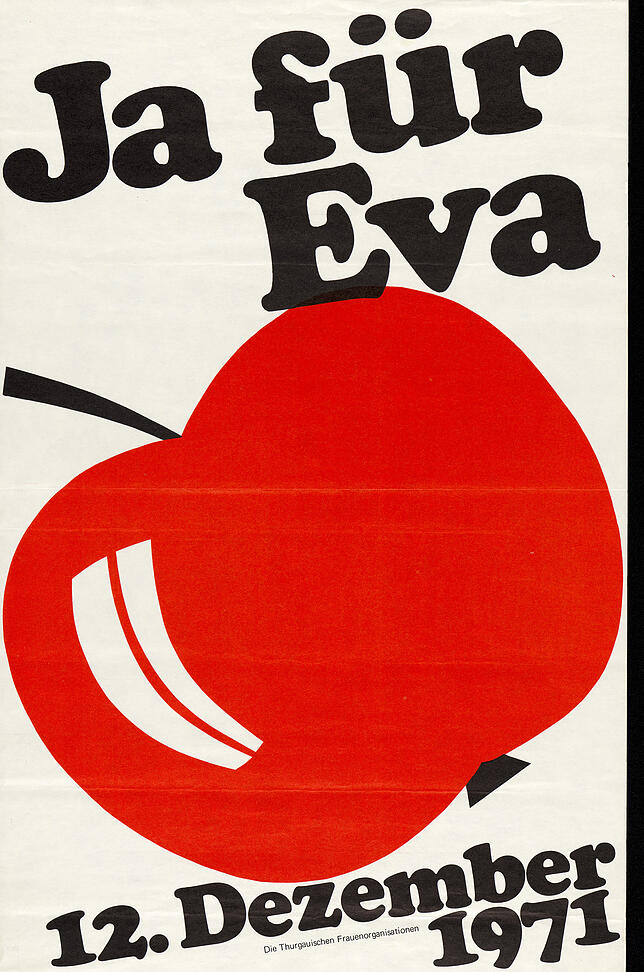

Im Thurgau lernte sie über den Stimmrechtsverein Frauenrechtlerinnen kennen, die sie für ihren Durchhaltewillen bewunderte. Gekämpft wurde mit sanften Bandagen: Vor der Abstimmung am 7. Februar 1971 wurden Äpfel verteilt. „Man wollte die Männer nicht verschrecken, sondern überzeugen“, erklärt Verena Müller.

Als schließlich das schicksalhafte Datum nahte, war sie gerade zur Fortbildung in Genf: „Ich saß am Küchentisch bei einer Freundin und habe den ganzen Nachmittag Radio gehört. Als klar war, dass wir es geschafft hatten, habe ich geheult.“ Die Mehrheit der Thurgauer Männer jedoch hatte das Frauenstimmrecht abgelehnt. Im Dezember 1971 wurde dennoch das kantonale Frauenstimmrecht angenommen, für das Thurgauerinnen mit Äpfeln und einem Plakat mit dem Spruch „Ja für Eva“ geworben hatten.

Auch der Kanton St. Gallen hatte noch im Februar 1971 das Frauenstimmrecht abgelehnt. „Das wusste ich gar nicht“, sagt Ursula Lang. Langs Cousine Trudi Loidl und ihre Freundin Verena Bolliger sind ebenso verwundert. Die drei Frauen sitzen am Wohnzimmertisch in Trudi Loidls Einfamilienhaus im thurgauischen Bottighofen. Jeden Montagabend treffen sie sich zum Kartenspiel. An den Wänden hängen Familienfotos, im Hintergrund tickt eine Wanduhr.

Keine Zeit für den Kampf ums Frauenstimmrecht

An die Ereignisse 1971 erinnern sich die drei ganz unterschiedlich. „Natürlich hat es mich gefreut, dass ich endlich abstimmen konnte. Aber alles davor ging mehr oder weniger an mir vorbei“, erzählt Ursula Lang. Zu beschäftigt sei sie gewesen, erst seit einem Jahr wieder in der Schweiz, mit zwei kleinen Kindern.

Trudi Loidl nickt: „Ich wusste, es läuft was.“ Aber ihre Tage waren voll: Kinder, Haushalt und daneben Näharbeiten, mit denen sich die Damenschneiderin ein Zubrot verdiente. Ganz anders Verena Bolliger, die damals noch in Zürich lebte: „In den 1960ern war in Zürich ja bereits viel abgegangen“, erzählt die gelernte Typographin.

„Mein Vater hat mich und meinen Bruder zur Emanzipation erzogen“

Sie habe sich bereits in ihrer Lehrzeit gewerkschaftlich engagiert, so Verena Bolliger: „Und da wurde viel über das Frauenstimmrecht gesprochen.“ Dass Frauen dieselben Rechte haben sollten wie Männer, war der heute 71-Jährigen schon lange bewusst: „Mein Vater hat mich und meinen Bruder zur Emanzipation erzogen. Er war immer für das Frauenstimmrecht.“

Sichtlich verwundert lauscht Ursula Lang der Erzählung ihrer Freundin. Bei ihr sei es ganz anders gewesen. „Ich musste immer nur gehorchen, der Mutter, dem Vater. Eine richtige Ausbildung durfte ich nicht machen“, erzählt die 73-Jährige.

Erst mit 53 Jahren erfüllte sie sich ihren großen Traum: eine Musiklehrerausbildung am Konservatorium. Noch heute kriege sie Gänsehaut, wenn sie an die Enge ihrer Kindheit zurückdenke. „Ich durfte nichts und habe bereits mit 20 geheiratet, um wegzukommen.“ Durch die Heirat mit einem Deutschen erhielt sie auch das deutsche Wahlrecht. „Ich bin sozusagen zweimal volljährig geworden“, sagt Ursula Lang. Ein ähnliches Gefühl hatte Trudi Loidl, die in den 1970er-Jahren im Kanton Zürich lebte.

„Als ich abstimmen durfte, hat mein damaliger Ehemann vorher gesagt, was ich stimmen oder wen ich wählen soll“, erinnert sich die 80-Jährige. Aber davon ließ sich Trudi Loidl nicht beeindrucken: „Ich bin dann entweder gar nicht an die Urne gegangen, wenn ich nicht der gleichen Meinung war wie er, oder habe anders gewählt.“