Vor rund 85 Jahren, in der Nacht des 9. Septembers 1938, brannten im Deutschen Reich die Synagogen. Auch die Synagoge am Unterseeufer in Wangen fiel einem Brand zum Opfer: Sie wurde am Tag nach der Pogromnacht, am 10. November 1938, von der in Radolfzell stationierten SS-Staffel angezündet. Noch am selben Tag wurden die in Wangen lebenden männlichen Juden in sogenannte Schutzhaft genommen und in das Konzentrationslager nach Dachau gebracht. Jüngst erinnerte der Gäste- Kultur- und Dorfverein Wangen vor Ort mit einer Gedenkveranstaltung an den Brand der Synagoge in Wangen vor 85 Jahren und an das Leid und an die Gewalt an jüdischen Mitbürgern.

Die Synagoge hatte eine lange Geschichte

Vier Bäume markieren die Eckpunkte des ehemaligen jüdischen Gebetshauses am Ufer des Untersees in Wangen. Mitgebrachte Kerzen von rund 70 Teilnehmern spannten sich bei der Gedenkveranstaltung über die abgebrochenen Seitenwände der einst prächtig ausgestatteten und 112 Jahre alten Synagoge. Sie löste einen im Jahr 1759 am selben Ort in Holzbauweise errichteten Vorläuferbau ab.

Die neue und in Stein erbaute Synagoge wurde 1826 eingeweiht. Sie fügte sich in das Ensemble bereits bestehender Gebäude ein und galt laut einem touristischen Höri-Führer von 1926 als kulturelles Glanzlicht und als empfehlenswert für einen Besuch. Das weiß Historiker Helmut Fidler im Anschluss an die Veranstaltung im Gespräch mit dem SÜDKURIER zu berichten.

Im 19. Jahrhundert habe die jüdische Gemeinde in Wangen etwa 260 Mitglieder gezählt. Das seien 40 Prozent der Einwohner von Wangen gewesen. Zum Ersten Weltkrieg habe der Anteil der jüdischen Bevölkerung durch den Umzug in die größeren Städte abgenommen. Die jüdische Gemeinde erlebte in den 1930er-Jahren eine Art Renaissance, als jüdische Kinder zur Erholung auf die Höri kamen und von der Gemeinde betreut wurden. So blühte kurzfristig das jüdische Leben auf der Höri wieder auf – bis zum Brand der Synagoge 1938.

Aus den Erinnerungen der Zeitzeugen

Bei der Gedenkveranstaltung zeichneten Deborah Wolf und Helmut Fidler in schlicht gehaltenen Nacherzählungen und kurzen Aufzeichnungen aus den Erinnerungen von den Zeitzeugen Erich Bloch, seinem Sohn Walter Bloch und Hannelore König den Tag vom Brand der Synagoge nach.

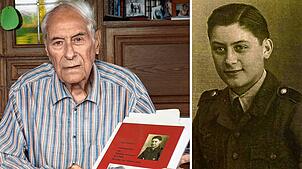

Erich Bloch wurde am 4. August 1897 geboren und starb am 5. Februar 1994. Trotz dieser Schicksalsjahre sei er 96 Jahre alt geworden, berichtete Deborah Wolf. Er wohnte in Horn, in Israel und kehrte schließlich zurück an den Bodensee. An jenem schicksalhaften Tag 1938 brachte er, wie jeden Donnerstag, sein am Vortag gepacktes Gemüse nach Konstanz. Als er früh am Morgen gegen 5.30 Uhr im Stall war, sah er, dass eine Kolonne der Radolfzeller SS-Staffel nach Wangen fuhr. Da habe er alles gewusst. Dort gebe es eine jüdische Gemeinde und eine Synagoge: „Jetzt werden die Juden drangsaliert“, sagte Bloch laut der Nacherzählung zu sich selbst. Bloch sei innerlich darauf vorbereitet gewesen, dass zwei Wagen auch zu ihm kommen könnten. Sie kamen jedoch nicht.

Brandgeruch lag in der Luft

Hannelore König, geborene Wolf, wurde an Sylvester 1925 geboren und starb im Juli 2012. Sie wurde 86 Jahre alt. Am Tag des Brandes war sie in der Schule in Stein am Rhein. Als sie wieder zurück fuhr, berichtete ihr ein Schweizer Zöllner an der Grenze: „In Wangen ist etwas passiert.“ Voller Bange sei sie ins Dorf gefahren. Es roch noch nach Brand, als sie zu Hause ankam. Sie sah die Wagen der SS-Staffel und wusste: „Es muss etwas ganz schlimmes geschehen sein.“

Ihr Vater, Nathan Wolf, wurde – wie auch Engelhard Hangarter – im Keller des Rathauses misshandelt. „Den Engelhard Hangarter hat die SS so verprügelt, dass das Schlüsselbein brach“, erinnerte sich Hannelore König in ihren schriftlich festgehaltenen Berichten: „Mein Vater kam in einem so schrecklichen Zustand zurück, wie ich ihn noch nie gesehen hatte.“ SS-Männer rissen Nathan Wolf die Ehrenabzeichen als hochdekorierter Frontoffizier aus dem Ersten Weltkrieg mit den Worten ab: „Was? Du Schwein willst im Krieg gewesen sein?“ In ihren Aufzeichnungen heißt es weiter: „Man wurde wirtschaftlich vernichtet, wenn man nicht mehr arbeiten durfte. Man wurde geächtet. Aber das man körperlich angegriffen wurde, das war eigentlich unvorstellbar.“

„Das war mein letzter Schultag in Deutschland“

Historiker Helmut Fidler las aus den Berichten des damals zehnjährigen Walter Bloch vor. Er lebte gemeinsam mit seiner Mutter nur wenige Meter von der Synagoge entfernt. Mitten im Unterricht kam an diesem Tag die SS in die Schule in Wangen und fragte nach weiteren Kindern. „Der Lehrer deutete auf unsere Judenbank“, erinnerte sich Walter Bloch: „Raus mit euch, schrie er uns Kinder an. Wir schnappten unsere Taschen und Mäntel und gingen hastig an ihm vorbei. Unser Lehrer verzog keine Miene. Keiner sagte ein Wort. Das war mein letzter Schultag in Deutschland.“

Vom Fenster der Wohnung beobachtete der damals Zehnjährige das Geschehen: „Die Feuerwehr war vorgefahren. Aber die Männer stiegen ganz gemütlich aus dem Wagen und machten keine Anstalten, den Brand zu löschen.“ Alle fragten sich: „Was würde als nächstes passieren? Ich hatte schreckliche Angst“. Walter Bloch überlebte. Er gelangte mit einem der letzten Kindertransporte nach England.