Weihnachten, das sind gemeinsame Feiern, Geschenke, Liedersingen unterm Tannenbaum und gemütliches Beisammensein – nicht nur heute, sondern auch in der Vergangenheit. Und doch waren die Feiertage vor vielen Jahrzehnten auch in Radolfzell noch von Ereignissen wie Krieg und Not geprägt. Im Stadtarchiv Radolfzell finden sich mit alten Zeitungsberichten, Briefen und Fotos noch Überbleibsel aus den Weihnachtsfeiertagen im frühen 20. Jahrhundert, die belegen: Vieles war anders – aber einiges findet sich auch in der heutigen Zeit wieder.

1918: Ein Fest für die heimgekehrten Soldaten

Mit der Ukraine ist das Leid des Krieges in diesem Jahr erschreckend nahe gerückt. Als sich das Jahr 1918 dem Ende entgegen neigte, lag der Schrecken hinter den Menschen: Der Erste Weltkrieg hatte etwa vier Jahre lang die Welt erschüttert und vielen den Tod gebracht. Zu Ehren der zurückgekehrten Radolfzeller Soldaten entschloss sich die Stadtverwaltung, kurz vor Weihnachten am 20. Dezember eine Feier auszurichten. Wie aus städtischen Dokumenten hervorgeht, wurde abends in den Scheffelhof zu musikalischen Vorträgen und einem Abendessen eingeladen.

Aus dem Schreiben lässt sich auch über die Versorgung zu der Zeit einiges herauslesen – so heißt es, die Frauen der Heimgekehrten konnten zu dem feierlichen Essen „mit Rücksicht auf den Mangel an Platz und Lebensmitteln“ nicht eingeladen werden. In einem vorherigen Schreiben war noch vermerkt worden, die Frauen sollten sich, „wenn der Platz vorhanden ist“ beteiligen.

Aber nicht nur die Ehefrauen, sondern auch einige Soldaten selbst konnten wohl nicht an der Feierlichkeit teilnehmen – die Stadtverwaltung kündigte nämlich gleich schon an, für all jene Soldaten, die bis Weihnachten nicht zurückkehren konnten, im Januar 1919 eine weitere Feier zu veranstalten.

Dennoch wurde die Feier gut besucht: Die Freie Stimme, die damalige Radolfzeller Zeitung, berichtete im Nachgang, der Scheffelhof habe wohl noch nie zuvor „eine solche Menschenfülle in seinen Räumen vereinigt“.

1922: Weihnachtliche Feier in schwerer Notzeit

Auch wirtschaftliche Krisen sind heute kein unbekanntes Thema, die Zustände Anfang der 20er-Jahre trieben die Menschen damals jedoch in die Verzweiflung: In Deutschland hatte man mit einer Hyperinflation zu kämpfen. Die schwere Situation machte sich in Radolfzell auch an Weihnachten bemerkbar.

Auch wenn die Freie Stimme im Nachgang am 27. Dezember 1922 die zahlreichen Besucher der Weihnachtsgottesdienste sowie die darin gesungenen Weihnachtslieder lobte, so berichtete sie auch von einer Weihnachtsfeier der katholischen Vereine, die „in weislicher Berücksichtigung der schweren Notzeit und der gebotenen Sparsamkeit“ stattgefunden habe.

1941: Weihnachtspost an die Weltkriegsfront

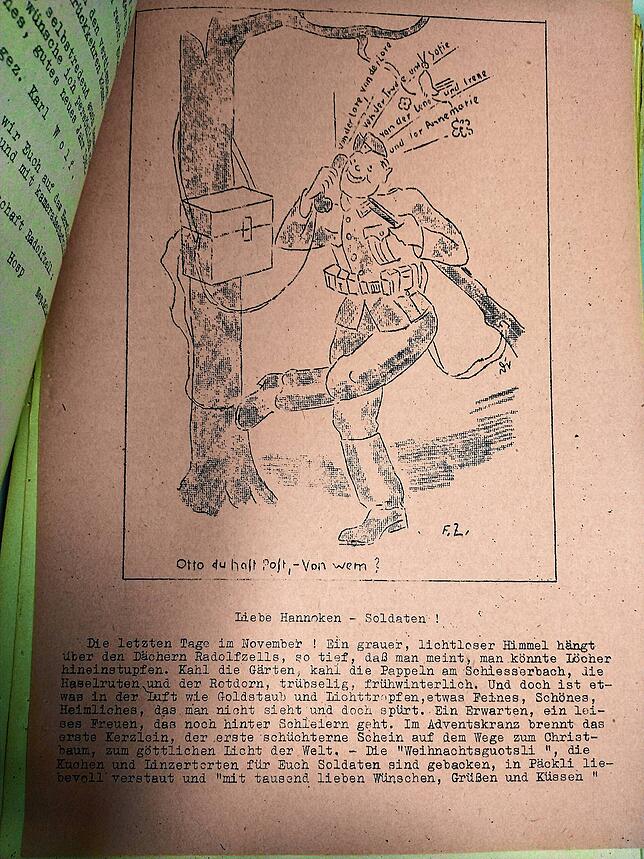

Etwas mehr als zwei Jahrzehnte nach Ende des Ersten Weltkrieges standen die Weihnachtsfeiertage bereits unter dem Einfluss des nächsten Leids: Der Zweite Weltkrieg war in vollem Gange, viele Soldaten verbrachten die Feiertage an der Front. Grüße und gute Wünsche wurden ihnen dort per Feldpost zugesandt.

Der damalige Radolfzeller Bürgermeister Josef Jöhle fasste darin die Situation am Jahresende zusammen: „Ihr denkt an euere Lieben daheim und die daheim an euch. Weihnachten soll ein Familienfest sein; dies kann man nur in vollem Glück feiern, wenn man die Menschen, denen man mit Herz und Seele nahesteht, bei sich hat oder bei ihnen ist. Auch uns daheim geht es nicht anders, fast in jeder Familie fehlt jemand, der zu uns gehört, oder sonst ein Mensch, den man lieb hat.“

Immerhin Geschenke versuchte man für die Radolfzeller Soldaten zu organisieren. So geht aus einem Schreiben der Krieger-Kameradschaft Radolfzell hervor, dass Weihnachtspäckchen verschickt wurden. Darin enthalten: „Wärmende Flüssigkeit“, ein Kartenspiel – „da anzunehmen ist, dass das letztjährige Spiel ‚vergriffen und abgekartet‘ ist“ – sowie eine Weihnachtskerze mit Halter und einige Zigaretten. Auch Plätzchen scheint es gegeben zu haben: In einem anderen Brief ist die Rede von ihnen sowie Kuchen und Linzertorten, die „in Päckli liebevoll verstaut und mit tausend lieben Wünschen, Grüßen und Küssen zur Post getragen“ wurden.

1945: Der Krieg trübt weiter die Weihnachtsstimmung

Auch wenn der Zweite Weltkrieg 1945 ein Ende gefunden hatte, war noch längst keine Normalität, wie auch aus damaligen Berichten des SÜDKURIER hervorgeht. Unter anderem waren demnach Reisen vor und über die Festtage nicht wie sonst möglich: „Der Bestand der der Reichsbahn nach dem Krieg verbliebenen Fahrzeuge und Betriebsmittel ist so klein, dass der derzeitige eingeschränkte fahrplanmäßige Betrieb gerade zur Not bewältigt werden kann“, heißt es in einem Vermerk.

Schon sonst müssten Reisende wegen Überfüllung der Züge vielfach zurückgelassen werden. „Es wird deshalb dringend geraten, jede nicht unbedingt notwendige Reise zu unterlassen“, schrieb der SÜDKURIER. Zudem seien Reisen in Schnell- und Eilzügen ab dem 22. Dezember 1945 genehmigungspflichtig.

Und auch die Weihnachtsfeiern fielen anders aus als sonst: „Still und bescheiden wurde Weihnachten 1945 gefeiert“, heißt es in einem Bericht nach den Feiertagen. „Wenn überhaupt von einer feierlichen Stimmung gesprochen werden kann! Zu groß sind die Lücken in den Familien, zu sehr schweifen die Gedanken immer wieder hinweg aus dem engen häuslichen Kreis. Hinaus in irgend einen Erdenwinkel, wo noch ein uns nahestehender Mensch auf den Tag seiner endlichen Befreiung harrt.“ Und: „Keine großartigen Geschenke wurden in diesem Jahr unter den glitzernden Christbaum gelegt.“

1946: Sperrstunde wird aufgehoben

Einen kleinen Schritt in Richtung Normalität wurde an Heiligabend 1946 gemacht. Auch wenn die Nachwehen des Krieges noch immer zu spüren waren, wie ein Bericht des SÜDKURIER über eine Weihnachtsfeier für Kriegsgefangene zeigt, konnten sich die Menschen immerhin darüber freuen, dass am 24. Dezember 1946 die Sperrstunde in der französischen Besatzungszone aufgehoben wurde. Sie blieb nur in einem Bereich von fünf Kilometern um die Grenze bestehen.