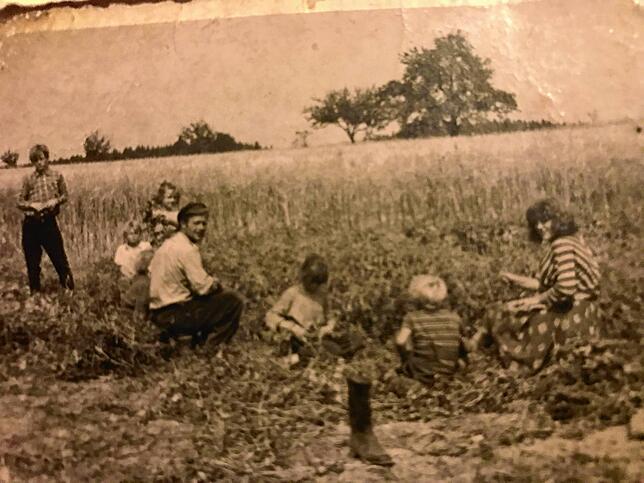

Was August Frauendienst zu erzählen hat, kommt aus einer anderen Zeit – und es gibt Einblick in eine Welt, die den meisten Menschen auch in früheren Jahrzehnten schon fremd gewesen sein dürfte. Eine Welt mit einer Habe, die in einen Planwagen passte, und vor allem eine Welt, in der man nicht sesshaft war. Auf seinem Mobiltelefon zeigt Frauendienst Bilder von früher, die er abfotografiert hat. Darauf zu sehen: Seine Familie bei der Erbsenernte im Stockacher Umland in Richtung Sigmaringen. Oder er selbst als Kind mit anderen Familienangehörigen und einem Pritschenwagen im Hintergrund.

August Frauendienst und seine Tochter Mara Hölzl gehören zur Gruppe der Jenischen. Was sie zu erzählen haben, gibt Einblick in das Leben der Bevölkerungsgruppe und in das Zusammenleben in der Region. Ursprünglich sei seine Familie auf der Reis(e) gewesen, wie die Jenischen ihr Leben auf Wanderschaft nennen. Zunächst hätten sie einen Pritschenwagen mit einer Plane gehabt, später habe sein Vater einen Wohnwagen daraus gebaut, erzählt der 1952 geborene Frauendienst. Als Kinder hätten sie zu viert oder fünft unter dem Wohnwagen geschlafen – bei jedem Wetter.

Familien hielten sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser

Den Lebensunterhalt habe man mit Gelegenheitsarbeiten verdient, eben mit der Ernte von Erbsen oder später im Jahr auch Kartoffeln. Ab einem Alter von fünf bis sechs Jahren hätten auch die Kinder mithelfen müssen. Schulbildung habe es damals für jenische Kinder nicht gegeben, ergänzt Alexander Flügler, die Galionsfigur der Jenischen in Singen. Und wenn sie nicht gearbeitet hätten, hätten sie alle paar Tage ihren Rastplatz verlassen müssen, erzählt August Frauendienst weiter. In seine erste feste Wohnung sei er erst mit 22 Jahren eingezogen. Das war 1974. Sein Vater habe Briefe postlagernd versenden lassen, um regelmäßig auf der Reis die Post abzuholen. Und mit dem Pritschenwagen habe sein Vater auch Schrott gesammelt.

An Selbstbewusstsein mangelt es Frauendienst bei seinen Erzählungen nicht. „Wenn es uns nicht gegeben hätte, gäbe es heute keine Campingwagen“, ist so ein Kraftsatz, den er im Gespräch fallen lässt. Oder: „Eigentlich waren wir die ersten Umweltschützer.“ Das bezieht sich darauf, dass einer der traditionellen Berufe, die Jenische ausübten, der Schrotthandel war. Da habe man vieles aus den Wäldern geholt, was dort nicht hingehört habe und illegal entsorgt worden sei. Autobatterien und ganze Getriebe mitsamt dem Öl darin nennt Frauendienst als Beispiele. Auch er selbst habe mit Schrott gehandelt, obwohl er kaum lesen und schreiben könne.

Abgrenzung von Sinti und Roma

Und eine Sache machen er und seine Tochter Mara Hölzl glasklar: Mit der Gruppe der Sinti und Roma haben Jenische nichts zu tun. Auch Sinti und Roma kennen die Reis als Teil ihrer Kultur. Doch Frauendienst und Hölzl betonen vor allem die Unterschiede. Vielfach würden die Gruppen von der Mehrheitsgesellschaft über einen Kamm geschoren, sagt auch Alexander Flügler. Dabei kämpft er schon seit längerer Zeit für etwas, was die Gruppe der Sinti und Roma schon erreicht hat, nämlich die Anerkennung als nationale Minderheit in Deutschland.

Beispiele für Punkte, an denen man sich anders behandelt fühlt als die anderen, haben Frauendienst und Hölzl einige auf Lager. „Unsere Kinder hat man gleich in die Sonderschule gesteckt“, sagt etwa August Frauendienst. Und Mara Hölzl erzählt über ihre Schulzeit: „Weil meine Eltern nicht richtig lesen und schreiben konnten, kamen wir Kinder nicht so schnell mit. Am Ende ging ich in die Pestalozzischule.“

Diese Schule, die man heute als sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) bezeichnen würde, ist inzwischen geschlossen. Nach der neunten Klasse habe sie dann an der Schillerschule den Hauptschulabschluss gemacht, erzählt Hölzl. Ein Lehrer habe sich dann für sie eingesetzt und sie zur Ausbildung an ein Hotel in Stein am Rhein vermittelt, denn: „Hier im Kreis blocken alle ab, wenn sie den Namen Frauendienst hören.“

Dabei ist auch ihr, die selbst nach eigenen Angaben nach einer schweren Krankheit Rente bezieht, klar, dass nicht alle Jenischen leistungsbereit sind: „Von meiner Familie gehen alle arbeiten, aber es gibt auch Sozialschmarotzer.“ Diejenigen, die nichts haben, würden dann über die Erfolgreicheren sagen, sie seien Großköpf. Doch ihr Vater ergänzt: „Dass man für das, was man hat, hat schaffen müssen...“ – den Satz lässt er halb in der Luft hängen. Dabei habe es natürlich schon immer auch unter den Jenischen Menschen gegeben, die mehr hatten als andere. Doch der Zusammenhalt sei mit der verordneten Sesshaftigkeit verloren gegangen.

Ein wenig klingt es, als würden im Zusammenleben zwischen Jenischen und der Mehrheitsgesellschaft Kulturen aufeinandertreffen, die nicht so richtig zusammenpassen wollen. Und es klingt, als seien viele Menschen aus der Gruppe der Jenischen nach wie vor nicht so richtig angekommen. Etwa wenn Hölzl sagt: „Viele Jenische haben den Realschulabschluss und eine Lehre gemacht. Sie sind voll integriert.“ Integriert – eine Vokabel, die hauptsächlich im Zusammenhang mit Einwanderung genutzt wird. Es klingt, als würden fremde Welten zusammenkommen.