Auch wenn der Juli in diesem Jahr zu nass war, inzwischen kommt es in der Region infolge des Klimawandels immer wieder zu längeren Trockenperioden. Zwischen Mai und Juni gab es rund fünf Wochen lang kaum Niederschlag. Im südlichen Landkreis in der Gemeinde Herdwangen-Schönach wurde in dieser Zeit gar zum Wassersparen aufgrund von Wassermangel aufgerufen.

Nur 50 bis 60 Prozent der Lieferkapazität ausgeschöpft

Im Verbandsgebiet der Heubergwasserversorgung rechts der Donau, das immerhin 15 Ortschaften umfasst, gab es einen solchen Wassermangel nicht. Der Geschäftsführer des Wasserbetriebs, Armin Reitze, geht davon aus, dass dies langfristig auch so bleibt. Laut dem Geschäftsführer schöpft die Heubergwasserversorgung aktuell nur 50 bis 60 Prozent ihrer möglichen Lieferkapazität aus.

Aus zwei Quellen in Beuron-Langenbrunn im Donautal fördert der Zweckverband das Wasser für seine Mitgliedsgemeinden. Wobei er sich eine der beiden Quellen mit dem Zweckverband Hohenberggruppe teilt. Dieser liefert sein Trinkwasser zum Teil bis nach Albstadt und versorgt weit mehr Menschen als die Heubergwasserversorgung. Beide Quellen speisen sich im Prinzip aus dem gleichen Wasser, das bei Schwenningen und Stetten am kalten Markt versickert und im Donautal wieder zu Tage tritt. Etwa zwei Tage braucht das Wasser, um durch das Karstgestein zu sickern.

Quellschüttung lässt bei längeren Trockenperioden nach

„Es ist aber nicht so, dass, wenn es zwei Tage nicht regnet, unten nichts mehr ankommt“, erklärt Armin Reitze. „Bei längeren Trockenperioden spüren wir allerdings, dass die Quellschüttung nachlässt“, ergänzt Reitze, der sein Amt in Teilzeit führt. Die Trockenheit in diesem Jahr zwischen Mai und Juni, immerhin rund fünf Wochen lang, hatte allerdings keine spürbare Auswirkung auf die Wassermenge der Quelle. „Solche kurzen Zeiträume machen sich nicht bemerkbar“, erklärt Reitze. Im ersten Vierteljahr sei ja auch relativ viel Regen gefallen, meint er.

Absicherung bei geringerer Schüttung

Aber auch für den Fall, dass die Quellschüttung geringer wird, hat sich die Heubergwasserversorgung abgesichert. Dafür sorgt eine Vereinbarung mit dem Zweckverband Hohenberggruppe, der sein Wasserwerk ebenfalls in Langenbrunn gleich neben dem Werk der Heubergwasserversorgung betreibt. Bei Bedarf beliefert der benachbarte Zweckverband die Mitgliedsgemeinden der Heubergwasserversorgung aus einem Brunnen, der aus tieferen Schichten Wasser fördert.

Die Heubergwasserversorgung besitzt außerdem einen Tiefbrunnen bei Vilsingen, der ein großes Grundwasservorkommen anzapft. „Wir haben aus heutiger Sicht eine relativ elegante Situation. Wir mussten noch nie die Förderung in irgendeiner Form reduzieren“, erklärt Armin Reitze. Trotzdem sei für die Zukunft nicht sicher gestellt, dass sich daran mal etwas ändern kann, meint Armin Reitze in Bezug auf das sich verändernde Klima. Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Leibertingen war in dieser Funktion auch lange Zeit Vorsitzender des Zweckverbandes.

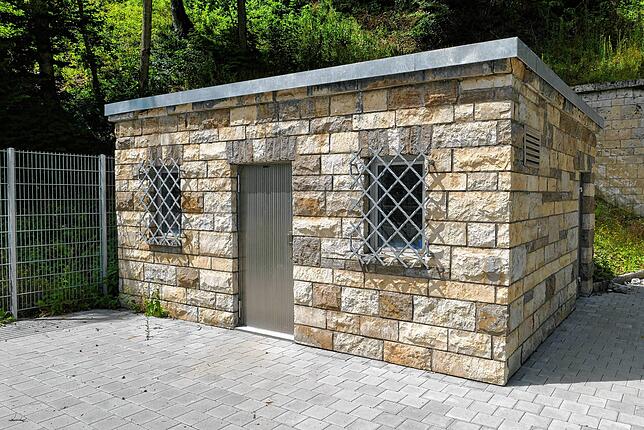

Die Heubergwasserversorgung gibt es bereits seit 1898. Sie wurde gegründet, weil es in den Ortschaften auf den Höhen südlich der Donau kaum Wasser gab. Zum Teil wurde Donauwasser mit Ochsenkarren aus dem Tal hinaufgeschafft. In einem Zeitraum von anderthalb Jahren wurde die Infrastruktur zur Wasserversorgung einst aufgebaut. Aus heutiger Sicht sei das undenkbar, meint Reitze zu dieser kurzen Bauzeit. Über 70 Kilometer Hauptleitungen wurden damals verlegt und in Langenbrunn eine Pumpstation errichtet, die mit Wasserkraft angetrieben wurde. Vieles, was damals geschaffen wurde, ist heute noch in Betrieb, wie der Hochbehälter „Pfaffenbühl“ am Bäumlehof in Leibertingen, natürlich modernisiert.

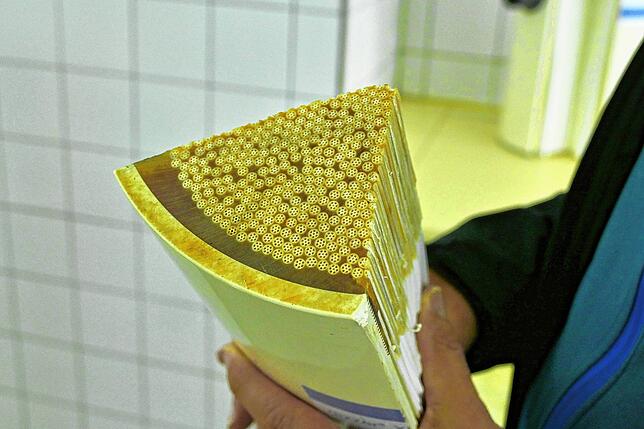

Wegen dem Höhenunterschied zwischen dem Donautal und den zu versorgenden Ortschaften ist der Energiebedarf bei der Förderung des Wassers relativ hoch. „Pro Kubikmeter Wasser benötigen wir eine Kilowattstunde Strom, um das Wasser in die Hochbehälter zu pumpen“, erklärt Armin Reitze. Immerhin einen Höhenunterschied von rund 250 Metern muss das Wasser überwinden. Heute erledigen das im Wasserwerk Langenbrunn elektrisch angetriebene Pumpen. Etwa die Hälfte des Strombedarfs kommt aus der Wasserkraft. Im Wasserwerk wird das Wasser auch gefiltert und mit Chlor versetzte, damit sich auf den teilweise langen Wegen keine Keime bilden.

Vernünftiger Umgang mit Ressourcen

Nachdem der Wasserverbrauch im Versorgungsgebiet eine ganze Zeit lang rückläufig war, ist er in den vergangenen Jahren laut Reitze wieder angestiegen. Er macht sich Gedanken, wie man die Wasserversorgung auch in Zukunft sichern kann. Dabei ist sein Ansatz, zunächst den Verbrauch zu senken. „Man sollte sich weniger Gedanken machen, wie man noch mehr fördern kann, sondern wie man mit den begrenzten Ressourcen vernünftig umgeht“, sagt er.