Graf Froben Christoph von Zimmern ließ beim Bau der Vorstadt 1550 vor dem Angertor, heute Adlerplatz, neben dem „Schwarzen Adler“ als Ersatz für das Siechen- und Armenhaus bei der Liebfrauenkirche das Heiliggeistspital errichten. Im späten 19. Jahrhundert waren Gebäude und Einrichtung dort zur Behandlung von Kranken allerdings längst nicht mehr geeignet. Die Stadt wollte aber kein neues Krankenhaus bauen.

1896: hoch modernes Krankenhaus mit Warmwasseranschluss auf dem Flur

Deshalb ergriff der Stiftungsrat des Spitalfonds die Initiative und baute 1896 im Baumgarten des Vinzenz Fürber an der Stockacher Straße ein für damalige Zeiten hochmodernes Krankenhaus: vier Zimmer mit je sechs Betten, dazu zwei Einzelzimmer und ein Doppelzimmer, ein Desinfektions- und ein Operationsraum, eine „Irrenzelle“; Speiseaufzug, Warmwasseranschluss auf jedem Flur; ein Nebengebäude für bis zu vier Patienten mit ansteckenden Krankheiten, die „Totenkammer“ und die Waschküche. Mit dem 1954 im rechten Winkel angebauten Neubau reagierte der Spitalfonds auf den gestiegenen Raumbedarf und neue medizinischen Standard.

Kreis Stockach wollte Krankenhaus 1971 übernehmen

Nach vielen Anläufen war der Landkreis Stockach 1971 endlich bereit, das Meßkircher Krankenhaus zu übernehmen. Aber alle Pläne platzten 1973 wegen der Gemeinde- und Kreisreform, durch die Meßkirch zum Kreis Sigmaringen kam.

Kreisreform machte einen Strich durch die Pläne

Zwar investierte der Kreis Sigmaringen noch mehrere hunderttausend Mark in das Krankenhaus, aber der Beschluss des Kreistags, ein großes Kreiskrankenhaus in Sigmaringen zu bauen, und das neue Landeskrankenhausgesetz ließen ahnen, dass die Tage des hiesigen Krankenhauses gezählt waren. Am 18. Oktober 1976 beschloss der Kreistag die Auflösung, am 3. Dezember wurde es geschlossen.

Caritas-Verband baute auf dem Grundstück das Conrad-Gröber-Haus

Der Büchnerpreisträger Arnold Stadler wird wohl einer der letzten Berühmtheiten bleiben, die noch in Meßkirch zur Welt kamen. Der Caritas-Verband erwarb die Gebäude für das vorgesehene Altenpflegeheim Conrad-Gröber-Haus. Der Altbau wurde ab Dezember 1976 abgebrochen, ein Neubau für 5 Millionen Mark errichtet.

Zwischenzeitlich sind auch diese Gebäude wegen neuer Pflegegesetze, gestiegener Nachfrage und verschärften Standards überholt. Deshalb werden sie zurzeit abgerissen und ersetzt. Das alte Krankenhaus von 1896 hatte immerhin 80 Jahre bestanden, der Neubau von 1977 brachte es nur auf 41 Jahre.

Bevölkerungszahl wuchs nach dem Krieg rasant

Nicht nur auf dem öffentlichen, auch auf dem privaten Wohnungsbausektor tat sich nach dem Krieg und bis in die 70er-Jahre viel in Meßkirch. Die Bevölkerungszahl hatte sich nach 1944 durch den Zuzug von ausgebombten Menschen aus den Großstädten und der Zuweisung von Hunderten von Flüchtlingen rasant erhöht. Übergangsweise griff das Wohnraumbewirtschaftungsgesetz: Pro Person im Haushalt gab es, neben Küche, Bad und Toilette, das Anrecht auf einen Raum; in weitere Räume der Wohnung wurden Flüchtlinge eingewiesen, pro Zimmer eine Familie mit Küchen-, Bad- und Toilettenmitbenutzung, was oft zu Spannungen führte.

Erstes Neubaugebiet war die Neue Heimat unterhalb des Stadions

Zuerst wurde das Gebiet unterhalb des Stadions mit kleinen Zweifamilienhäusern für Flüchtlinge bebaut. Der Name „Neue Heimat“ deutet an, dass man nicht mehr an eine Rückkehr in die alte Heimat rechnete. Ab 1955 wurden Gastarbeiter ins Land geholt, dazu kamen ab 1980 Aussiedler aus Polen und Rumänien und ab 1990 aus der ehemaligen Sowjetunion.

Bürgermeister Siegfried Schühle schaffte es in 20 Jahren, neben der „Neuen Heimat“ zehn weitere Baugebiete zu erschließen, auf denen 750 Wohnungen gebaut wurden. Die Wohnbaugesellschaft Meßkirch wurde gegründet, in die sich auch die Stadt einbrachte.

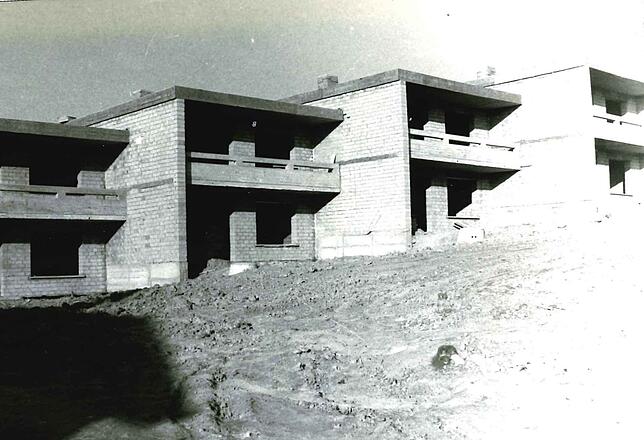

Nachdem der dringendste Bedarf durch Wohnblocks gedeckt war, ging es an den Bau für gehobene Ansprüche. Am 6. November 1971 wurde das Richtfest des ersten Bauabschnitts im Neubaugebiet Hauptbühl gefeiert. Er umfasste zehn Reihenhäuser und sechs Eigentumswohnungen in einem Block, für das damalige Meßkirch „neumodisch“. Bürgermeister Siegfried Schühle stemmte auch die Neubauten von Gymnasium und Bezirkssparkasse sowie das Baugebiet Hauptbühl mit einem Volumen von 10 Millionen Mark. 300 Arbeitskräfte aus der Region wurden gleichzeitig beschäftigt.

Der Bedarf an Wohnungen blieb aber unvermindert groß. Neben weiteren Wohnblocks, etwa in der Schwimmbadstraße oder am Ohmweg, wurden vor allem Einfamilienhäuser gebaut, viele nach der Gemeindereform auf preisgünstigen Bauplätzen in den neuen Ortsteilen.

Ihre Bilder: Wir suchen Ihre Bilder und Geschichten aus den 70er Jahren. Wie sah das Leben in den Dörfern und Städten damals aus? Schicken Sie uns Ihre Erinnerungsschätze und Fotos und wir begeben uns für Sie auf Spurensuche.

SÜDKURIER Medienhaus, Lokalredaktion Meßkirch, Hauptstraße 23, 88 605 Meßkirch , Tel. 0 75 75/92 11 61 41, E-Mail: messkirch.redaktion@suedkurier.de