Was für ein Gegensatz, der schier unerklärlich scheint. Die Küchenmöbelbranche boomt seit Jahren und verzeichnete auch im Corona-Jahr 2020 nochmals ein Plus von mehr als fünf Prozent. Die Unternehmen, allen voran der nordrhein-westfälische Branchenprimus Nobilia, erwirtschaften satte Gewinne und die Neue Alno GmbH ist pleite. In Pfullendorf arbeiten noch 230 Leute beim einstigen Küchenriesen und stellen täglich Küchenschränke hin, deren Zahl sich irgendwo im niedrigen dreistelligen Bereich bewegen soll. An den Nobiliastandorten verlassen 34 900 Küchenschränke pro Tag die zwei Werke. 3900 Mitarbeiter beschäftigt die Unternehmerfamilie Stickling in ihren Firmen. Die Gründerfamilie Nothdurft hat hingegen schon lange nichts mehr mit Alno zu tun.

Beginn der Alno-Erfolgsstory ist im Jahr 1927

Schreinermeister Albert Notdurft hat vor mehr als 90 Jahren den Grundstein des einstigen Küchenriesen gelegt und die zwei Anfangsbuchstaben seines Vor- und Nachnamens entwickelten sich zur Mega-Marke Alno, die schon mal mit 10 Millionen Mark bilanziert war. Am Stammsitz in Pfullendorf waren zur Hochzeit im Jahr 1997 exakt 2836 Mitarbeiter beschäftigt und 24 Jahre später soll für die verbliebenen Beschäftigten, die seit 2018 bei der Neuen Alno GmbH arbeiten, eine Transfergesellschaft gegründet werden.

Alno geht 1995 an die Börse und die Familie Nothdurft behält 60,2 Prozent der Aktien

Alno und Pfullendorf – diese über Jahrzehnte formidable Konstellation scheint am Ende. In den 60er Jahren war der Küchenhersteller enorm gewachsen und bis 1970 erhöhte sich die Mitarbeiterzahl von 95 auf fast 700. Von 1969 bis 1992 wurden acht ausländische Tochtergesellschaften und 1990 und 1995 erfolgte der Aufbau der Unternehmen Impuls und Pino. Firmengründer Albert Nothdurft begleitet noch den Börsengang im Jahr 1995, wobei der Ausgabekurs 59 DM betrug und 60,2 Prozent der Aktien im Familienbesitz blieben. Zwei Jahre nach dem Tod von Albert Nothdurft wurde 1999 erstmals ein Umsatz von 500 Millionen DM gemacht.

Ausbleibende Investitionen rächen sich

Ob das Unheil, wie viele Experten und Ex-Beschäftigte mutmaßen, tatsächlich mit dem Börsengang im Jahr 1995 begann, ist unbewiesen. Klar ist, dass mit dem Erlös Privatschatullen gut gefüllt und nicht in das Unternehmen investiert wurden.

Seit einem Vierteljahrhundert hat jeder neue Vorstandschef sowie der Betriebsrat die fehlenden Investitionen in den Maschinenpark, IT oder Logistik lautstark beklagt. Und trotz vieler, vieler Millionen Euro, die der Finanzmarkt in die Alno schwemmte, veraltete das Stammwerk immer mehr.

Nur zwei Mal meldet die Alno AG Gewinne

Den Grundzweck eines börsennotierten Unternehmens, Gewinn für die Aktionäre zu erwirtschaften, konnte die Alno AG seit 1995 bis zur Pleite im Jahr 2017 nur zwei Mal erfüllen. Unbeantwortet bleibt die Frage, wieso es im Prinzip nie gelang, die Produktionskosten durch entsprechende Erlöse zu decken.

Entlassungswellen häufig zu Weihnachten

Das Auf und Ab der Alno AG spiegelte sich im raschen Wechsel der Vorstandschef wieder, die stets Restrukturierungsprogramme durchzogen, was oftmals zur Weihnachtszeit neue Entlassungswellen bedeuteten. Und auch der Betriebsrat verkündete stets, dass die Belegschaft noch einmal Opfer bringen müsse, um das Unternehmen zukunftsfähig zu machen.

Fusion der Alno AG im Jahr 2003 mit der Casawell Service Gruppe

Schon fünf Jahre nach dem Börsengang wurde mit Raimund Denk erstmals ein Nichtfamilienmitglied zum Geschäftsführer ernannt, dem zwei Jahre später der eloquent auftretende Frank Gebert folgte. Unter seiner Leitung fusionierte die Alno AG 2003 mit der Casawell Service Gruppe, einem weltweit tätigen Unternehmensverbund für Einbau- und Mitnahmeküchen und übernahm auch die Gustav Wellmann KG. Experten, auch aus dem eigenen Haus, hatten Gebert vor den Fusionsplänen gewarnt, wobei der Erfolg ihm aber scheinbar Recht gab – denn im Geschäftsjahr 2004 wies er einen Gewinn von 2,7 Millionen Euro aus. Aber es sollte der letzte buchhalterische Gewinn sein, der auf einer Aktionärsversammlung verkündet wurde.

2005 steigt Münchner Finanzinvestor German Capital ein

Ab 2006 versuchte Konzernchef Gebert auch, die Kapitalgesellschaft neu auszurichten: Bis dato war mit 25,5 Prozent die IRE Beteiligungs GmbH, die der Whirlpool Greater China Inc. zuzuordnen war, größter Aktionär. Die Familie Hellwig hielt rund 21,5 Prozent des Kapitals, die Commerzbank 20,6 Prozent und die Familie Nothdurft 12,5 Prozent. 19,9 Prozent befanden sich in Streubesitz. Im Oktober 2006 übernahm der Münchner Finanzinvestor German Capital GmbH die Commerzbank-Anteile an der Alno AG. Diese wurden im Dezember 2006 mit den Papieren der Familie Hellwig in der Küchen Holding GmbH zu 42,1 Prozent gebündelt.

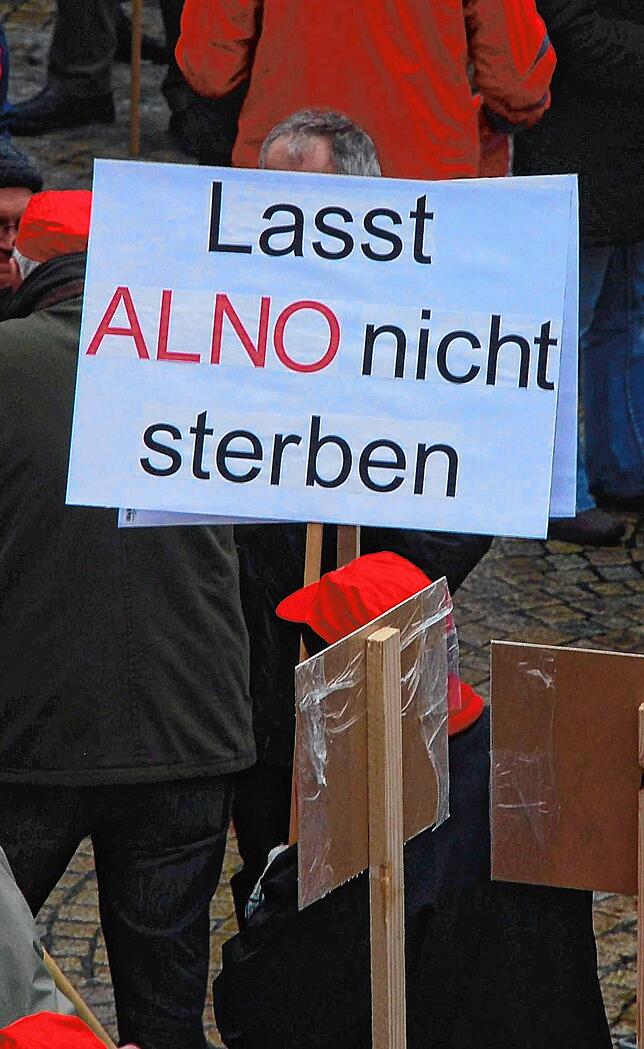

2010: Demonstrationen gegen Alno-Chef Jörg Deisel

Im Jahr 2007 wählte der Aufsichtsrat dann Georg Kellinghusen zum Vorstandsvorsitzenden, der ein umfassendes Restrukturierungsprogramm mit Sofortmaßnahmen und langfristig angelegten Sanierungsaktivitäten auf den Weg brachte, wozu auch die Entlassung von 200 Mitarbeitern gehörte. Im Jahr 2009 wurde dann Jörg Deisel als Nachfolger von Kellinghusen bestimmt, der im Rahmen der Strategie „Alno 2013“ den Stammsitz des Konzerns 2010 nach Düsseldorf verlagerte. Gegen diese Pläne regte sich in Pfullendorf enormer Widerstand und Tausende folgten dem Protestaufruf der Gewerkschaft im März 2010.

Max Müller findet immer wieder neue Geldgeber

Nach internen Differenzen über den Kurs des Unternehmens wählte der Aufsichtsrat den Schweizer Geschäftsmann Max Müller zum Vorstandsvorsitzenden, der den Firmensitz wieder nach Pfullendorf verlegte. Durch den Zukauf des Schweizer Küchenherstellers AFP Küchen im Jahr 2014 erhoffte sich Müller eine Steigerung von Marktanteilen und Umsatz, aber ein Jahr musste schon das Briloner Werk Impuls Küchen GmbH verkauft werden. Immer wieder gelang es Müller und seiner Finanzchefin Ipek Demirtas, frisches Geld aufzutreiben.

Am 12. Juli 2017 meldet Alno AG Insolvenz an

Der Schweizer nutzte bei den Aktionärsversammlungen stets eine Bergsteigermetapher, um die Situation des Unternehmens zu erklären. Mal sah man den Berg, den es zu erklimmen galt, dann rückte das Gipfelkreuz in greifbare Nähe, aber am 12. Juli 2017 stürzte die letzte Geschäftsführerseilschaft um Müllers Nachfolger Christian Brenner in die Tiefe. An diesem Tag musste die Alno AG beim Amtsgericht Hechingen wegen Zahlungsunfähigkeit einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung stellen. Später wurde der gerichtlich bestellte Sachwalter Martin Hörmann zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt und das Insolvenzverfahren am 1. Oktober 2017 eröffnet. Für die Tochter Gustav Wellmann GmbH & Co. KG konnte kein Käufer gefunden werden und 400 Mitarbeiter wurden freigestellt.

Riverrock zahlt 20 Millionen Euro im Jahr 2017

Da die Investorensuche bei der Alno zunächst erfolglos blieb, wurde am 24. November 2017 die Einstellung des Geschäftsbetriebes bekanntgegeben. Es folgte ein Hoffen, Bangen und Zittern, und der Insolvenzverwalter verkündete schon fast das endgültige Aus des Unternehmensstandorts, als Mitte Dezember 2017 völlig überraschend die britische Investmentgesellschaft Riverrock European Capital Partners verkündete, dass man Alno gekauft habe. Rund 20 Millionen wurden als Preis für Maschinen, Grundstücke und Markenrechte genannt. Man wolle als mittelständischer Betrieb wieder an die frühere Handwerkstradition anknüpfen, und mit etwa 400 Mitarbeitern der Marke „Alno“ wieder Geltung verschaffen, erklärte der erste Geschäftsführer Thomas Kresser. Allein, der Geschäftsbetrieb startete mit Verspätung und die Beschäftigtenzahl verringerte sich stetig.

Geschäftsführerduo Braun/Spadinger ist nach 20 Monaten am Ende

Immer wieder beteuerte der Manager auch gegenüber dem SÜDKURIER, dass sich der Betrieb gut entwickle und man über ausreichend Kapital verfüge. Die Ankündigung, dass die Neue Alno GmbH schon im zweiten Jahr schwarze Zahlen schreibt, wurde allerdings nicht mehr öffentlich wiederholt. Im Januar 2020 dankte Riverrock-Manager Jason Carley Thomas Kresser für seine geleistete Arbeit und inthronisierte das neue Geschäftsführerduo Michael Spadinger und Jochen Braun, die knapp 20 Monate später den Insolvenzantrag stellten und sechs Jahre vor dem 100-jährigen Jubiläum der Firma Alno mutmaßlich den K.o. versetzten.