24 Stunden am Tag, 365 Tage pro Jahr: 8760 Stunden säubert die Donaueschinger Kläranlage das Abwasser – nicht nur aus Donaueschingen, sondern auch aus Bräunlingen, Hüfingen, Brigachtal und Bad Dürrheim und bald auch aus Tannheim. Ausfälle darf es keine geben. "Deshalb haben wir auch alle mindestens in doppelter Ausfertigung", erklärt Betriebsleiter Martin Eschenhagen.

Und so wird auch Jahr für Jahr investiert, dass die Anlage, die sich seit ihrer Inbetriebnahme 1968 vervierfacht hat, zum einen den Dauerlauf bewältigen, und zum anderen auch mit den Entwicklungen standhalten kann. Während Sanierungsmaßnahmen wie beispielsweise des Faulturms für 500 000 Euro und die Betonsanierung des Biologie-Beckens für 1,1 Millionen verhältnismäßig günstig sind, steht für die kommenden Jahre ein großer Brocken an. Mit einem zweistelligen Millionen Betrag rechnet Bürgermeister Bernhard Kaiser, der gleichzeitig Geschäftsführer des zuständigen Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen ist.

Denn immer bessere Messverfahren weisen im bereits geklärten Wasser Medikamentenrückstände, Hormone, Zuckerersatzstoffe und Duftstoffe nach. Lediglich 13 Kläranlagen in Baden-Württemberg wurden bereits mit einer vierten Reinigungsstufe nachgerüstet – in Donaueschingen laufen die Planungen. Auch die Folgekosten werden dadurch steigen, denn es wird zusätzlich Energie benötigt, um diese Mikroverunreinigungen aus dem Wasser zu holen. "Es gibt einfach noch nicht genug Anlagen, um zu sagen, wie teuer es ist", erklärt Eschenhagen. Für die Verbandskläranlage wird 2021/22 fokussiert.

Den Bauplatz hat er schon: Die neue Reinigungsstufe soll zwei alte, nicht mehr genützte Becken ersetzen. Dort soll die Ozonierung des Wasser in einem neuen Becken stattfinden, anschließend muss es noch gefiltert werden, entweder mit Sand oder mit einem Kohlefilter. Ein ähnliches Verfahren wird bereits einige Meter weiter angewandt: "Wir verwenden das in der Gutterquelle zur Frischwasseraufbereitung", erklärt Bernhard Kaiser.

Mit der vierten Reinigungsstufe ist eine erhebliche Investition verbunden, die eigentlich die Industrie und jeder Einzelne verursacht. "Warum werden Medikamente hergestellt, von denen der Körper 70 Prozent des Wirkstoffes Diclofenac gar nicht aufnehmen kann", fragt sich Eschenhagen. Oder das Bestreben, zwar den Geschmack von süße Getränke genießen zu können, aber dennoch keine Kalorien zu sich nehmen zu wollen. "Diese Zuckersatzstoffe werden vom Körper nicht aufgenommen und landen automatisch bei uns in der Kläranlage", erklärt der Betriebsleiter.

Ein anderes Stichwort ist Mikroplastik: Diese kleinen Kunststoff-Teilchen werden beispielsweise in Kosmetika verwendet. "Wir können einen kleinen Anteil herausfiltern, aber nur wenig", sagt Eschenhagen. Braucht es diese kleinen Plastikteilchen in Peeling, Shampoo und Zahnpasta wirklich, oder könnte die Industrie auch auf natürlich Alternativen wie beispielsweise Mandelmehl ausweichen? Oder einfach weniger Duftstoffe verwenden? Doch jeder Einzelne könne auch seinen Beitrag leisten und beispielsweise diese Produkte nicht verwenden. Und auch noch in anderen Bereichen: Wer auf Feuchttücher auf der Toilette verzichtet, könnten den Mitarbeitern der Kläranlage erhebliche Arbeiten ersparen. Mindestens einmal pro Monat muss eine der Pumpen von Hand von den Feuchttüchern befreit werden, damit sie wieder ihren Dienst tun kann. "Die Tücher wurden so entwickelt, dass sie reißfest sind." Und genau diese Eigenschaft sorgt dafür, dass sie auch Pumpen lahmlegen können.

Während die Kläranlage sich jedoch auf neue Baugebiete oder den technischen Fortschritt einstellen kann, gibt es eine Entwicklung, auf die nicht reagiert werden kann. Und das sind die zunehmenden Starkregenereignisse. Denn die Kläranlage ist auf bis zum 1000 Liter pro Sekunde ausgelegt – das entspricht vier Badewannen. Bei Starkregen kann es aber an der Hauptpumpe bis zu 2500 Liter pro Sekunde kommen. Deshalb wird dort mit einem 1700 Kubikmeter großen Regenüberlaufbecken gearbeitet, wo das Wasser gesammelt, beruhigt und nach einer mechanischen Reinigung abgeleitet wird. "Es handelt sich dabei dann aber nur um Regenwasser", sagt Eschenhagen. Für solche Ereignisse, wie sie drei bis fünf Mal pro Jahr stattfinden, könnte man eine Klaranlage und vor allem auch die Kanalisation gar nicht ausbauen.

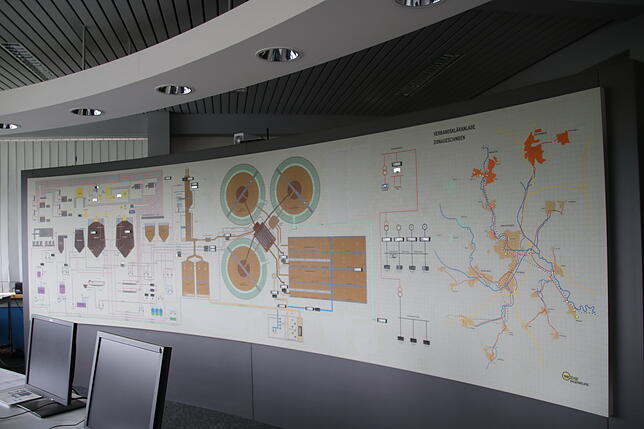

Die Abwasserreinigung

Aktuell wird das Abwasser in der Verbandskläranlage in drei Stufen gereinigt: mechanisch, biologisch und chemisch. Mit der Rechenanlage und dem Sandfang werden große Stoffe herausgefiltert. In der Biologie wird das Abwasser mit sogenannten Belebtschlamm durch Bakterien weiter gereinigt. In der dritten Stufe wird vor allem auf den Phosphatgehalt geachtet, da die Richtlinien für Kläranlagen im Einzugsgebiet des Bodensees so hoch liegen, dass sie mit der biologischen Phosphatelimination nicht eingehalten werden konnten.