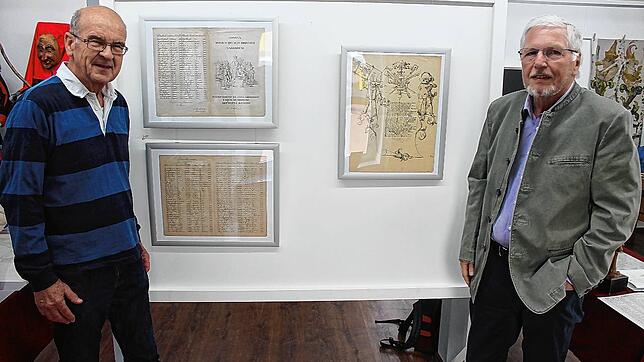

Wenn sich die Narrenzunft Frohnsinn am Pfingstsonntag am internationalen Museumstag beteiligt, lüftet sie ein Geheimnis. Im Rahmen des informativen Programms, das von 11 bis 17 Uhr im Zunftmuseum geboten wird, bekommen Besucher Einblick in die bisher kaum dokumentierte Frühzeit der Fasnet.

Nachlass stammt von Ludwig Kirsner

In der Sonderausstellung „Dokumente aus der Gründerzeit der Narrenzunft“ werden erstmals Dokumente aus dem Nachlass von Ludwig Kirsner gezeigt. Die stammen aus den Jahren 1830 bis 1860, als das Narrenleben in Donaueschingen neu belebt wurde. In diese Zeit fällt auch die Gründung des Frohsinn, die im Jahr 1853 erfolgte.

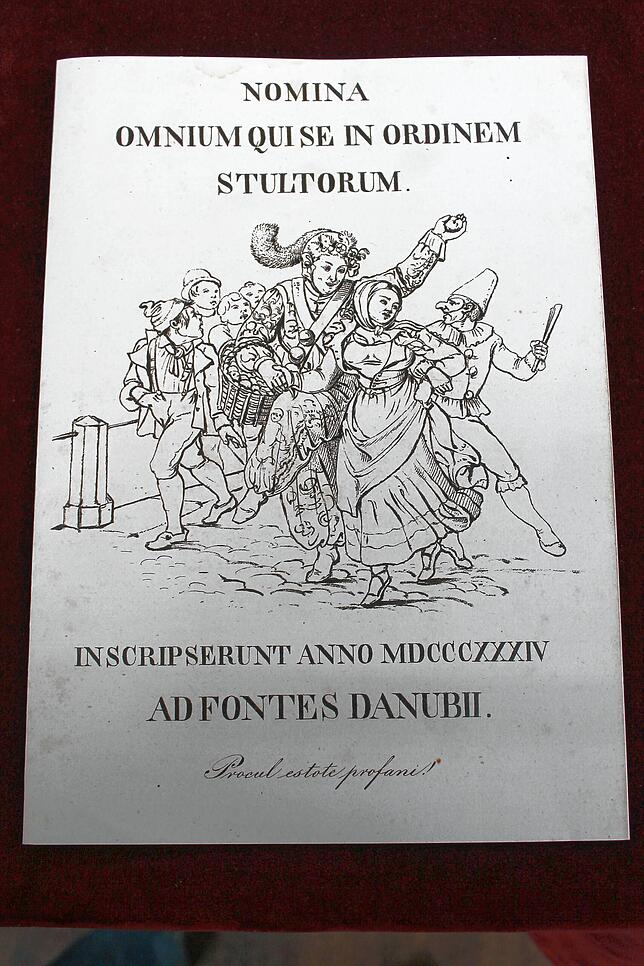

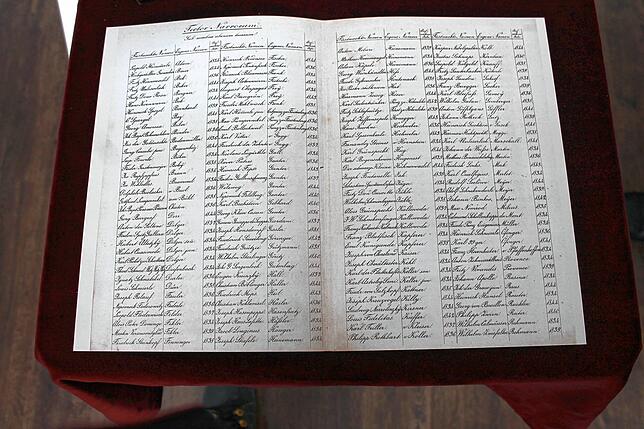

Dass es vor der Gründung der Narrenzunft Frohsinn schon eine organisierte Fasnet gegeben hatte, war bekannt. Doch nun fanden die Verantwortlichen eine detaillierte Mitgliederliste eines 1834 neu gegründeten Narrenordens. Hier findet sich die erste bildliche Darstellung eines Hansel- und Gretle-Paares. Auf der Liste findet man viele Vertreter bekannter Familien der damaligen Zeit mit ihren Fasnetnamen.

Unter anderem ist auch der Erbprinz als Mitglied unter dem Namen „Karl Hämerle jun.“ gelistet. Zwei seiner Brüder sind ebenfalls zu finden mit den Namen „Max Pumpernickel“ und „Emil Bollschweil“.

Hofkapellmeister Kalliwoda war Mitgründer

Gleich drei Alias-Namen wurden dem damaligen Hofkapellmeister Johann Wenzel Kalliwoda verpasst, der dem Orden seit der Gründung angehörte: Alois Grünspecht, Franz Kabinets Kalmuts und J.W. Schneckenfinger. Unter dem letzten Namen komponierte dieser die Musik zu „Billibambuffs Hochzeitreise zum Orcus und Olymp“, die am 2. März 1840 im Hoftheater uraufgeführt wurde.

Ein „romantisches, mythisches Zauberspiel mit Gesang, Tableaux, Pantomimen und Feuerwerk“, heute würde man es vermutlich Musical nennen. Der dritte Akt begann mit dem Narrenfestmarsch zum Einzug der Abgesandten in Donaueschingen. Eine bekannte Melodie. Heute ist „Hans blieb do“ auf der Baar fester Bestandteil von Fasnet-Umzügen.

Woher stammen die neuen Dokumente?

Ende 2023 meldete sich der ehemalige Donaueschinger Friedrich Höpfner bei Oberbürgermeister Erik Pauly. Er bot historische Dokumente mit Bezug zur Fasnet aus dem Nachlass seiner Vorfahren an, der Familie Kirsner, die bis weit ins 19.Jahrhundert zurückreichten. Diese wolle er der Stadt übergeben.

Es lag nahe, so Andreas Haller, Amtsleiter Tourismus und gleichzeitig Schriftführer beim Frohsinn, diese als Dauerleihgabe an das Zunftmuseum weiterzugeben, um sie „in einem gewissen Maße der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“. Die Unterlagen wurden dann von Herbert Moch, Wolfgang Williard und Michael Hügle gesichtet.

Sie stammen von Ludwig Kirsner, der 1810 in Donaueschingen geboren wurde und nach dem Besuch des Fürstenberg-Gymnasiums und Studium in Freiburg und Halle als Nachfolger seines Vaters Josef Kirsner die Hofapotheke übernahm.

Von 1849 bis 1876 war er Mitglied der zweiten Badischen Kammer, ab 1871 deren Präsident, 1871 bis 1874 Mitglied des Deutschen Reichstags. 1852 bis 1854 war Kirsner Donaueschinger Bürgermeister. Heute ist eine Straße nach ihm benannt.

Bisher sind eher Verbote bekannt

Der Nachlass ermöglicht einen heiteren Blick auf das Narrentreiben. Denn bisher war die Fasnet davor in den Archiven hauptsächlich durch öffentliche Verbote dokumentiert. Vor allem die Kirchen und die Obrigkeit störten sich an dem Treiben der Narren, die sie immer wieder aufs Korn nahmen, und das in Verkleidung, heute würde man „vermummt“ sagen.

Im Jahr 1543 wurde die Fasnet in der Fürstenbergischen Landesordnung als „Heidnische Unsinnigkeit“ verboten. Eine erste Erwähnung erfahren der Donaueschinger Hansel und das Gretle 1783. Die Fürstliche Landesregierung erlässt ein „Verbott des Hansel- und Grätel-Spiel und auch anderer verkleideter Vorstellungen während der Faßnacht“. Aus dem Jahr 1804 stammt eine „Redoute-Ordnung für das Abhalten von Maskenbällen“.

Viele Urkunden und Zeugnisse, aber auch Hanselhäser und Trachten gingen beim Stadtbrand 1908 verloren.