Sie sind so winzig, dass man sie fast nicht sieht. Kleine silberne Pünktchen schüttet Markus Rehm vorsichtig aus einer Dose in seine Handfläche. Das sollen Bauteile sein? Ja. 0402-Widerstände. Und diese Winzlinge kann man mit einem Lötkolben in einer elektronischen Schaltung verbauen? Man kann.

Vorausgesetzt, man hat das nötige Wissen und das richtige Equipment. Markus Rehm aus Villingen hat beides.

Patente-Inhaber und Lehrbeauftragter

Als Elektronik-Ingenieur, Inhaber von mehr als 40 gültigen Patenten und Honorarprofessor an der Hochschule Furtwangen ist er ein Erfinder, wie man ihn sich gemeinhin vorstellt. Ein Daniel Düsentrieb aus dem Schwarzwald sozusagen.

Doch im Gegensatz zu den Erfindungen der Disney-Figur schaffen es Markus Rehms Entwicklungen durchaus erfolgreich zur Serienreife. Und das seit mehr als 25 Jahren.

Zur Person und zur Serie

Die kontaktlose Energieübertragung zählt dabei zu seinen Lieblingsthemen. 2016 hat er den Innovationspreis der Europäischen Union zur transkutanen (transkutan = durch die Haut) kontaktlosen Energieübertragung für künstliche Herzpumpen erhalten. Zuvor gab es für ihn 2015 den Innovationspreis Schwarzwald-Baar-Heuberg für drahtlose Energieübertragung. Seit 2008 ist er Lehrbeauftragter an der Hochschule Furtwangen.

Die Studenten besuchen gerne seine Elektronik-Vorlesungen, weil sie hier viel aus der täglichen Praxis eines Ingenieurs erfahren – und weil er immer eine Anekdote auf Lager hat, wo Elektronik ausfällt, Computer brennen, Geräte explodieren oder einem die Haare zu Berge stehen.

„Studenten rufen manchmal noch Jahre später an, weil sie in ihrer Firma ein ähnliches Problem haben und sich erinnern, dass ich Lösungswege aufgezeigt habe“, sagt er.

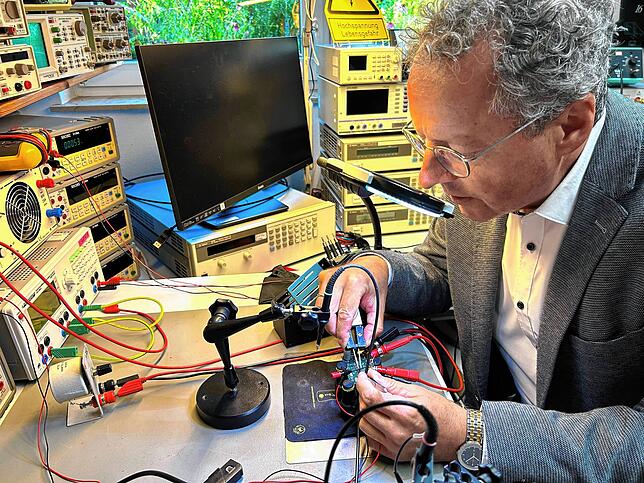

Ein Besuch in seinem Labor für Leistungselektronik in der Villinger Wöschhalde. Fachbücher füllen die Regale, die vielen Messgeräte mit ihren Schaltern, Knöpfen und Drehreglern erinnern ein bisschen an ein Flugzeug-Cockpit. Eine Dartscheibe an der Wand sorgt zwischendurch für Entspannung, die Kaffeemaschine blubbert.

Seine Arbeit ist für Markus Rehm weitaus mehr als sein Broterwerb. Wie viele Stunden er pro Woche in seinem Labor verbringt? Er zählt sie nicht. Wenn ihn eine Idee packt, arbeitet er auch am Wochenende, spätnachts oder frühmorgens. Einfach, weil ihm sein Beruf riesigen Spaß macht.

Arbeiten bei der Saba – ein Kindheitstraum

„Schon als Kind hat mich unser Saba-Fernseher total fasziniert. Ich wollte später unbedingt selbst dort arbeiten“, erinnert sich der 58-Jährige an seine ersten Zukunftspläne.

Schon früh schraubte der kleine Markus Geräte auseinander und staunte über Kondensatoren, Transistoren und Spulen in deren Innenleben. Wieder zusammengebaut bekam er seine Testobjekte allerdings meistens nicht, erinnert er sich.

Studium in Furtwangen

Das sollte sich ändern. Nach dem Abitur am Villinger Hoptbühl-Gymnasium 1986 nahm er sein Studium der Elektronik- und Regelungstechnik auf. 1990, direkt nach dem Abschluss, begann er seine Laufbahn bei der Deutschen Thomson-Brandt, wie die Saba nach dem Verkauf an den französischen Konzern 1980 hieß.

15 Patente in acht Jahren

Bis 1998 blieb Markus Rehm bei Thomson-Brandt. Für den jungen Ingenieur eine sehr prägende Zeit, in der er 15 Erfindungen zur Patentreife brachte und viel lernen konnte.

„Unser Abteilungsleiter kam immer wieder mal mit komplexen Projekten, bei denen alle Kollegen aus Zeitmangel abwinkten“, erinnert er sich. Für den Berufsanfänger eine ideale Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln.

Der Niedergang von Thomson-Brandt

Der Niedergang des Unternehmens, dem einstigen Aushängeschild der Unterhaltungselektronik, ließ sich letztlich nicht aufhalten. Im Jahr 1989 beschäftigte die Deutsche Thomson-Brandt nach Angaben der IG Metall noch 707 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neun Jahre später waren es noch 431. „Die guten Leute sind reihenweise gegangen“, erinnert sich Markus Rehm. Auch er blieb nicht.

Seitdem ist der Erfinder Freiberufler.

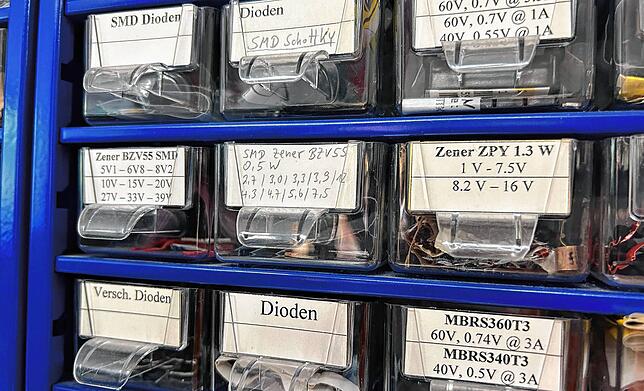

In seinem Labor entwickelt er unter anderem Leistungselektronik für Computer, Netzteile für Telekommunikation, Industrie und Medizintechnik oder so genannte Onboard-Charger, die in Elektroautos die Aufladung der Batterie ermöglichen.

Wenn in der Bank die Server brennen

Als Berater unterstützt er große Automobilkonzerne und deren Zulieferer, aber auch Kunden aus den Bereichen Antriebstechnik und Verpackungsindustrie. Oder manchmal aus dem Finanzsektor, wie eine Bank, bei der über Monate hinweg immer wieder Server anfingen zu brennen.

Ein Schaltkreis macht Probleme

„Man hatte auf Seiten des Herstellers schon monatelang erfolglos nach dem Grund gesucht“, erinnert sich Markus Rehm. „Dann rief mich der Entwicklungsleiter an und sagte: Jetzt kann uns nur noch so ein Verrückter wie du helfen.“

Er konnte. Bald war das Problem gefunden: Ein Überwachungsschaltkreis, der überhitzte und die Kabelbrände auslöste. Zwei Stunden hat Markus Rehm dafür gebraucht. Er lacht. „Und ich dachte, jetzt habe ich für zwei, drei Monate einen Auftrag.“

„Auf einen Erfolg kommen zehn Misserfolge.“Markus Rehm, Ingenieur

Was ihn nach vielen Jahren im Beruf immer noch antreibt: Die Tatsache, dass es für fast alles eine Lösung gibt. Man muss sie nur finden. Das geht aber selten so schnell und braucht oft einen langen Atem. „Die Menschen sehen immer nur die Erfolge“, sagt der Ingenieur. „Doch auf einen Erfolg kommen zehn Misserfolge.“

Mitunter investiere er viele Jahre Arbeit und viel Geld in eine Erfindung, ohne zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen. „Das tut natürlich weh. Aber es ist eher die Norm.“ Wenn etwas dann tatsächlich funktioniere, sei er umso dankbarer.

So wie bei der kontaktlosen Energieübertragung. Anfang der 2000er kam Markus Rehm mit diesem Thema erstmals in Kontakt.

Energieübertragung neu gedacht

Für einen Kunden suchte er damals nach einer Lösung für mehr Sicherheit beim Transport so genannter Geldbomben. Die Idee: Damit sich auf dem Weg zum Tresor kein Unbefugter aus dem verplombten Bargeld-Behältnis bedienen kann, sollte sich die Geldbombe selbst von innen verriegeln und der Entriegelungsmechanismus erst im Tresor ausgelöst werden – durch kontaktlose Energieübertragung.

Jahre später, während der weltweiten Finanzkrise 2008/2009, begann er mit eigenen Forschungen auf diesem Gebiet. Die Auftragslage war krisenbedingt rar, er hatte Zeit – und den wohl ingenieurstypischen Ehrgeiz, nach besseren Lösungen zu suchen.

Wenn es im Labor knallt

Er hat sie gefunden. Durch Studien, unzählige Versuche hat er einen Weg gefunden, Energie kontaktlos, aber mit hohem Wirkungsgrad zu übertragen. „Geknallt hat es immer“, erinnert er sich grinsend an diese Zeit. „Manchmal sind auch Bauteile durchs Labor geflogen.“

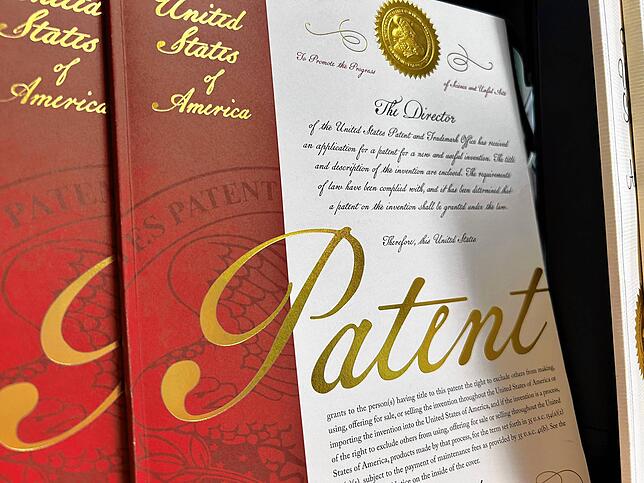

Der lange Atem und seine hartnäckige Tüftelei haben sich ausgezahlt: 13 seiner Patente beziehen sich ausschließlich auf die kontaktlose Energieübertragung.

Bei der Patenterteilung fließen Freudentränen

Noch heute bekommt er Gänsehaut, wenn er an den Tag zurückdenkt, an dem aus dem Deutschen Patent- und Markenamt in München die Antwort zu der ersten Patentanmeldung für dieses Gebiet kam: „Mir standen die Tränen in den Augen: Es gab weltweit nichts anderes“, erinnert sich Markus Rehm.

Er weiß: Manchmal ist es nur ein winziges Detail, eine Klitzekleinigkeit, die dafür sorgt, dass das ersehnte Patent erteilt wird. Dass eine Erfindung funktioniert. So klein wie 0402-Widerstände. Oder sogar noch kleiner.