Keine Frage, Corona ist derzeit eindeutig die größte Bedrohung für Menschen weltweit und in der Region. Knapp 600 bestätigte Fälle gab es im Kreisgebiet seit Beginn der Pandemie, über 20 Todesfälle registrierte das Gesundheitsamt. Weltweit starben weit über 600.000 Menschen an dieser Krankheit. Dass Covid 19 allerdings nicht die einzige Infektionskrankheit ist, die hier in der Region nachweislich existiert, das verrät ein Blick in die aktuellen Statistik des Robert-Koch-Institutes (RKI), die mittlerweile 20 Jahre zurückreicht.

Meldewesen

Zum ersten Januar 2001 löste das Infektionsschutzgesetz (IfSG) das Bundesseuchengesetz ab und regelt seither das Meldewesen für meldepflichtige Krankheiten. Dabei wird unterschieden zwischen namentlicher und nichtnamentlicher Meldung. Gut 50 Krankheitserreger stehen auf der Liste für die namentliche Meldung. Einige davon sind bereits bei Verdacht zu melden, andere erst bei Nachweis. Die nichtnamentliche Meldung, zum Beispiel bei Krankheiten wie Aids (HIV) oder Syphilis, werden ohne persönliche Daten und genaue Ortsangaben gespeichert, um eine mögliche Stigmatisierung von Betroffenen auszuschließen. 2020 gab es im Regierungsbezirk Freiburg, ohne Großstadt, 13 HIV-und 29 Syphilis-Infektionen.

Nachweise in der Region

Die schlechte Nachricht zuerst: In den vergangenen zehn Jahren wurden im Schwarzwald-Baar-Kreis rund 40 der meldepflichtigen Erreger dem RKI gemeldet. Diesen Zeitraum sieht Jochen Früh, Amtsleiter des hiesigen Gesundheitsamtes, als aussagekräftige Datengrundlage. Durch die Umstellung des Meldewesens sei es nicht auszuschließen, dass in früheren Jahren einige Zahlen anders oder nicht vollständig erfasst wurden. In dieser Statistik tauchen für die Region neben den häufigsten Fällen wie Grippe (Influenza), Norovirus und Windpocken auch Krankheiten wie Dengue-Fieber, Chikungunyafieber oder Typhus auf. Die gute Nachricht: Viele dieser Krankheiten sind eher selten und wurden meist von Reisenden mit nach Hause gebracht.

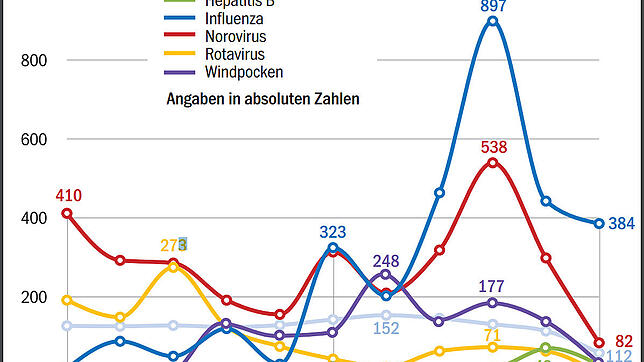

Häufigkeit

Nach Corona ist eindeutig das Influenza-Virus am häufigsten in der Region verbreitet. 2020 wurden bislang knapp 400 Fälle registriert. 2018 waren es fast 900 Infektionen. Noroviren, die schwere Magen-Darm-Erkrankungen auslösen können, liegen mit aktuell 82 Fällen auf Position drei. 2018 gab es mit 538 Fällen ebenfalls besonders viele Krankheitsfälle. Campylobacter-Enteritis, eine bakterielle, entzündliche Durchfallerkrankung, wurde 2020 bereits 56 Mal diagnostiziert. In den Vorjahren lag die Zahl immer zwischen 100 und 150. Windpocken-Infektionen gab es 31. Im Jahr 2016 gab es eine Häufung mit 248 Fällen. Rotaviren dieses Jahr bislang nur selten in Erscheinung. Zuletzt schwankte die Zahl zwischen 20 und 70 Fällen pro Jahr. Ein ähnliches Bild ist bei Keuchhusten erkennbar. „Solche Schwankungen sind normal“, erklärt Jochen Früh. Eine Häufung sei nicht immer als Ausbruch zu deuten.

Regionale Unterschiede

Sogar auf regionaler Eben komme es immer wieder zu Unterschieden. Bei der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), die durch Zeckenbisse übertragen wird, gebe es im Kreis Rottweil mehr Fälle als hier, erklärt Früh. Als möglichen Grund nennt er die Höhenlage. Deutliche, überraschende Hinweise auf regionale Unterschiede hat der Gesundheitsamtleiter bei der Grippewelle 2018 beobachtet: „Zu Beginn der Ausbreitung tauchte hier vor allem Typ A auf, im Kreis Rottweil vor allem Typ B.“ Er erklärt es so: „Ansteckungen finden häufig in Verkehrsmitteln statt.“ Weil unsere Region eher über die Schwarzwald-Bahn angebunden sei, der Nachbarlandkreis über die Gäubahn, hätten die Virenstämme aus zwei Richtungen Einzug gehalten. Erst im späteren Verlauf Grippewelle habe sich das Verhältnis ausgeglichen, erinnert er sich. Ähnlich sei das bei Meningokokken. „Hier dominiert Typ C, im Kreis Rottweil Typ B.“

Statistische Unschärfen

Einige Kennzahlen gilt es zudem differenziert zu betrachten, wie zum Beispiel Grippe- und Norovirus-Fälle. „Nur die im Labor nachgewiesenen Infektionen werden erfasst“, erklärt Früh. Man müsse jedoch von einer deutlich höheren Zahl ausgehen. Menschen, die eine Infektion bei mildem Verlauf zuhause auskurieren, würden gar nicht in den Zahlen auftauchen. Außerdem sei es wichtig, nach Altersgruppen zu unterscheiden. Ähnlich wie bei Corona, seien bestimmten Altersgruppe auch durch Noroviren, Mumps oder Masern unterschiedlich betroffen.

Alarmsystem

„Wir haben hier ein internes Alarmsystem, von grün bis rot“, verrät der Leiter des Gesundheitsamtes. Alarmstufe rot bedeute, dass sofort gehandelt wird. Die rote Glocke würde beispielsweise dann läuten, wenn Pocken, Lassa oder Kinderlähmung auftreten würden. Alle drei Infektionen seien zum Glück aber noch nachgewiesen worden. Nicht so Meningokokken, EHEC und Legionellose. Diese Krankheiten traten in den vergangenen Jahren immer wieder zum Vorschein. „Dann müssen wir schnell reagieren“, so Früh. Bei Gruppenerkrankungen in Pflegeheimen, Schulklassen oder Kindergärten sei ebenfalls schnelles Handeln gefragt, um eine weitere Ausbreitung zu stoppen.

Reisekrankheiten

Einige Infektionen sind in der Region quasi nicht vorhanden, was bedeutet, dass sie von Natur aus hier nicht vorkommen können – außer, sie wurden eingeschleppt von Reisenden. Diese Infektionen sind in der Regel an Vektoren geknüpft. Malaria zum Beispiel wird von der Tigermücke übertragen. „Wird diese Mücke durch die Klimaerwärmung hier heimisch, könnte sich auch das Malaria-Gebiet erweitern“, so Früh. Ähnlich sei das mit Dengue-Fieber oder der Bilharziose, eine Wurmerkrankung, die Harnweg, Blase, Darm und Lunge befällt. Ein Anstieg bei Hepatitis B im Jahr 2019 auf 48 Fälle und 2020 auf bislang 16 Fälle, sei auf Migration zurückzuführen. Während die Krankheit hier eigentlich kaum noch eine Rolle spielt, ist sie in vielen anderen Ländern noch weit verbreitet.

Schutzmaßnahmen

Und wie schützt man sich nun am besten vor all diesen Erregern? Grundsätzlich gilt, dass es keinen absoluten Schutz gibt. Gegen einige Krankheiten kann geimpft werden, zum Beispiel gegen Grippe, Masern, FSME oder Meningokokken. Bei Infektionen, die von von Insekten übertragen werden, kann ein mechanischer Schutz weiteren Schutz bieten. „Abstand ist bei körperbezogenen Übertragungswegen der wirkungsvollste Schutz“, ist sich Früh sicher. Durch die Distanz werde die Wahrscheinlichkeit einer Infektion über die Luft deutlich reduziert. Wie erfolgreich dieser Ansatz ist, habe sich beim Corona-Lockdown gezeigt. Mund-Nasen-Masken, Gesichtsschilde und Brillen würden ebenfalls einen gewissen Schutz gegenüber der Tröpfcheninfektion bieten.

Die Handdesinfektion reduziere zwar das Risiko einer Schmierinfektion, allerdings spiele dieser Übertragungsweg hier nur eine untergeordnete Rolle.