Auf Luftbildern wirken Konstanz und Kreuzlingen wie eine Stadt. Kaum vorstellbar, dass Kreuzlingen noch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg lediglich eine kleine Gemeinde im ländlich geprägten Kanton Thurgau war. Wie aber gelang es dem kleinen Ort Kreuzlingen, dessen Einwohnerzahl weit unter der 10.000er Marke lag, zur Stadt zu werden?

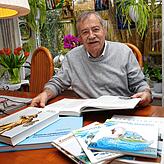

Josef Bieri, Kreuzlinger Stadtammann von 1989 bis 2007, schmunzelt und erzählt aus den Annalen: 1927 schlossen sich Kreuzlingen und Kurzrickenbach zur Munizipal- und Ortsgemeinde Kreuzlingen zusammen; 1928 kam die Einheitsgemeinde Emmishofen – „der sogenannte Wilde Westen“, wie Bieri anfügt – dazu.

In kurzer Zeit stieg somit die Einwohnerzahl zwar auf einen Schlag, aber reichte noch nicht für die Erhebung zur Stadt aus. Wie wichtig das Ereignis für die Kreuzlinger war, zeigt sich in den Chroniken, welche Bieri zur Hand nimmt, wo vermerkt ist: „1947: Im April wird Kreuzlingen mit der Geburt von Nelly Heckel, der 10.000sten Einwohnerin, offiziell zur Stadt.“

Sukzessive wurde die Infrastruktur ausgebaut, beispielsweise: Bau des Egelsee-Schulzentrums mit Hallenbad im Jahr 1960, das erste Freibad wurde mit dem „Hörnli“ 1968 eröffnet. Im weiteren Verlauf entwickelte sich die Stadt immer weiter und wurde auch für Unternehmen zu einem interessanten Standort.

Kreuzlinger opponieren gegen den Kanton und sammeln 1 Million Franken

Die Gründung der Kantonsschule war ein besonderes Ereignis für Kreuzlingen und überdies bemerkenswert. Seinerzeit waren Gymnasien eine Seltenheit im Kanton Thurgau. Sowohl Romanshorn, als auch Kreuzlingen wollten unbedingt Standort für eine Kantonsschule sein. Der Kanton jedoch ließ sich mit seiner Entscheidung Zeit.

„Die Kreuzlinger haben eine Million Franken gesammelt, nach dem Motto: Wenn der Kanton nicht will, bezahlen wir das selbst“, erzählt Josef Bieri und wertet: „Das hat mir imponiert, dass der sogenannte Souverän sich so stark dafür eingesetzt hat.“

Und wie ging es weiter mit den beiden konkurrierenden Projekten? „Es gab die typische Thurgau-Lösung: Dann machen wir zwei Kantis. Beide wurden übrigens gleichzeitig im Jahr 1971 eröffnet“, schmunzelt Bieri. Das Modell Kantonsschule Kreuzlingen wertet Josef Bieri als „Revolution“, weil sich eine ganze Region eingesetzt habe. Zudem sei es eines der Pionierprojekte in Sachen Public-Private-Partnership.

Die Eissporthalle: Leuchtturmprojekt der grenznachbarlichen Beziehungen

Auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die durch den Zweiten Weltkrieg brachlag, entwickelte sich mit den Jahren und Jahrzehnten wieder. Dieses Miteinander der beiden Grenzstädte war Bieri während seiner Amtszeit besonders wichtig.

Als signifikantes Leuchtturmprojekt wurde die Kunsteisbahn Kreuzlingen-Konstanz – das Gemeinschaftsprojekt der beiden Städte ging im Jahr 1978 an den Start – anfangs hochgejubelt. Ziel war es, die Bürger und gerade die Kinder und Jugendlichen zusammenzubringen und gleichzeitig attraktive Sportmöglichkeiten zu offerieren. 1995 erfolgte die Erweiterung mit dem sogenannten offenen Eisfeld. Als Freizeitsportanlage hatte die Eissporthalle einen festen Platz in der Bürgerschaft beidseits der Grenzen.

Allerdings: Ohne städtische Zuschüsse funktionierte der Betrieb nicht, weshalb die Entscheidung zum Ausbau zur Multifunktionsanlage für Konzerte und Sportveranstaltungen mitsamt Beherbergungsbetrieb (Bodensee-Arena) beschlossen wurde. Während des Umbaus kam es zur Kostenexplosion, diversen Eklats und letztlich stieg Konstanz im Jahr 2007 aus dem Gemeinschaftsprojekt aus.

„Wir haben uns von Konstanz im Stich gelassen gefühlt“, da macht der seinerzeitige Stadtammann Bieri keinen Hehl daraus. Er fügt aber mit einer Mischung aus Stolz und alemannisch geprägtem Trotz an: „Es ist uns gelungen, auf finanziell gesunde Füße zu kommen.“ Das „auch ohne Konstanz“, spricht er nicht aus, schwingt aber zwischen den Zeilen mit, auch wenn er bis heute Konstanz schätzt und sich immer für ein gutes grenznachbarliches Verhältnis eingesetzt hat.

2006: Der Grenzzaun zwischen Konstanz und Kreuzlingen kommt weg

Ein unvergessliches und emotionsgeladenes Datum, das in die Geschichte der beiden Grenzstädte einging, ist der 16. August 2006. An diesem Tag durchschnitten der seinerzeitige Stadtammann Josef Bieri und sein Konstanzer Amtskollege Oberbürgermeister Horst Frank den noch aus dem Krieg stammenden Grenzzaun.

An dessen Stelle wurde später die Kunstgrenze von Johannes Dörflinger errichtet. Es wurde als freudiges Ereignis und als Zeichen der Zusammengehörigkeit beider Städte gefeiert. Dass im Jahr 2020 eine Pandemie zu einer neuerlichen Errichtung der Grenze führen würde, damit hätte damals wohl noch niemand gerechnet.

In den vergangenen Jahrzehnten entwickelte sich Kreuzlingen sukzessive zu einer ansprechenden, prosperierenden Stadt mit zum Teil großstädtisch anmutender Platzgestaltung, wie beispielsweise dem Hafenareal. Ein großer Erfolg – und damit waren die Kreuzlinger den Konstanzern eine Nasenläge voraus – war die Eröffnung des Sport- und Kulturzentrums Dreispitz, eines großen Veranstaltungshauses im Jahr 2006.

„Die Schule brauchte dringend mehr Platz für die Turnausbildung der Kinder und die Stadt eine Veranstaltungshalle“, sagt Josef Bieri. Erst 2016, also zehn Jahre später, wurde in Konstanz das Pendant Bodenseeforum eröffnet, das bis heute höchst kontrovers diskutiert wird.