Herr Sailer, seit dem Wochenende ist klar: Die Schweiz wird ihr Atomendlager fast direkt an der deutschen Südgrenze errichten, höchstwahrscheinlich nahe der badischen Kleinstadt Hohentengen. Hat Sie das überrascht?

Dass für das Schweizer Endlager ein Standort irgendwo entlang der deutschen Grenze ausgewählt werden würde, war keine Überraschung. Dass es auf die Region Nördlich Lägern herausläuft, war aber nicht klar. Zumindest sah es lange Zeit eher nicht danach aus.

Sie spielen darauf an, dass der jetzt ausgewählte Standort Nördlich Lägern 2015 von der Nagra aus der möglichen Endlagerliste ausgesiebt wurde. Wie viel Vertrauen haben Sie vor diesem Hintergrund in die Schweizer Standortwahl?

Ich habe keinen Grund, das Verfahren anzuzweifeln. Im Gegenteil. Dass die Nagra-Entscheidung 2015 auf Druck der Schweizer Kantone und der Nuklearkontrollbehörde Ensi noch einmal revidiert wurde, ist für mich eher ein Ausweis eines funktionierenden Kontrollsystems. In den letzten Jahren hat die Nagra ihre Datenlage noch einmal deutlich verbessert. Man hat noch tiefere Schichten untersucht und ist da auf bessere geologische Voraussetzungen insbesondere in Nördlich Lägern gestoßen. Der Prozess hat insofern zu einem vernünftigeren Ergebnis geführt.

Die Gesteinsformation, für die sich die Schweiz mit dem Standort Nördlich Lägern entscheiden hat – der sogenannte Opalinuston – zieht sich weiter über die Grenze auf die deutsche Seite. Was spricht eigentlich noch gegen ein deutsches Endlager genau in dieser Region?

In Deutschland ist das Standortsuchverfahren noch nicht so weit wie in der Schweiz. Aber auch im Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung sind Opalinuston-Schichten als mögliche Endlagerstandorte genannt. Was Baden-Württemberg betrifft, handelt es sich dabei um große Teile der Schwäbischen Alb eher in deren östlichem Bereich sowie um einen kleineren Bereich westlich des Hegau direkt am Hochrhein. Wie die Voraussetzungen im Erdinnern in diesen Gebieten sind, ist in Deutschland aber noch nicht detailliert geklärt.

Das bedeutet?

Das bedeutet, dass auf deutscher Seite alles offen ist. Erst müssen alle bundesweit verbliebenen Gebiete genauer geologisch untersucht werden. Der Stand ist, dass einige Teile des Hegaus sowie einige der westlich davon verlaufenden Ton-Formationen als Standort in Frage kommen, genauso wie viele andere in Deutschland.

Die Schweizer Entscheidung macht ein Endlager auf deutscher Seite also nicht wahrscheinlicher?

Das Schweizer Votum hat keinen Einfluss auf die deutsche Entscheidung. Die Endlagersuche in Deutschland richtet sich streng nach geologischen und Sicherheits-Kriterien. Das ist per Gesetz im Suchprozess verankert. Sie ist insofern keine politische Entscheidung.

Die in Frage kommende Ton-Schicht am Hochrhein zieht sich auf deutscher Seite nur über einige Dutzend Quadratkilometer hin. Spricht diese Kleinräumigkeit nicht gegen einen Endlagerstandort dort?

Nein, die Größe der geologischen Formation im Untergrund wäre ausreichend, falls sich bei den weiteren Untersuchungen herausstellt, dass der Untergrund wirklich passend ist.

Wie groß ist die Fläche überhaupt, die man für ein Endlager benötigt?

Die Fläche beträgt für ein deutsches Endlager etwa zehn Quadratkilometer. Dazu kommt dann möglicherweise eine Schutzzone. Auch hier muss die Qualität des Gesteins sehr gut sein.

Ist der Opalinuston, in den die Schweiz nun ihr Endlager legt, generell gesehen das beste Gestein, das es gibt, oder ist er nur die beste Wahl für die Schweiz?

Für die Schweiz ist der Opalinuston sicher das Beste. In die Alpen kann die Schweiz nicht gehen. Sie heben sich noch und sind außerdem von Erosion stark beeinflusst. In Deutschland hat man neben Tongesteinen auch noch die Möglichkeit, Salzschichten und kristalline Gesteine, also meist Granit, zu untersuchen. Alles ist in Deutschland vorhanden und wird mit in die Suche einbezogen. Deutschland ist geologisch viel bunter als die Schweiz.

Die Schweiz wird ihren Atommüll nun in eine Tonschicht einbringen, die nur knapp 110 Meter mächtig ist. Für den Laien klingt das ziemlich dünn …

In Deutschland haben wir bei Tongesteinen die Festlegung, dass die Mindestdicke hundert Meter betragen muss. Wenn das Material innerhalb dieser Schicht homogen ist, ist das auch ausreichend für ein einstöckiges unterirdisches Endlager. Klar wäre eine größere Schichtdicke wünschenswert, es gibt sie aber einfach nur sehr selten.

Was die Menge des Schweizer radioaktiven Atommülls angeht, reden wir von rund 100.000 Kubikmetern. Das entspricht einem Würfel mit einer Kantenlänge von knapp 50 Metern. Das könnte man doch ziemlich eng packen, oder?

Das Bild mit dem Würfel geht in die falsche Richtung. Radioaktive Abfälle geben erhebliche Wärmemengen ab. Um das Gestein, in dem sie liegen, nicht thermisch zu stark in Mitleidenschaft zu ziehen, braucht es deutliche Abstände zwischen den Lagerbehältern. Man kann sich das Endlager am besten als parallel verlaufende Gänge mit Buchten für den Atommüll vorstellen. Das braucht Fläche.

Auch ein Schweizer Endlager würde sich also mehrere Quadratkilometer unter der Erde hinziehen?

Ja.

Und da könnten theoretisch auch Dörfer darüberliegen?

Es ist theoretisch möglich. Bei der Wohndichte in der Schweiz ist das durchaus zu erwarten. Die jetzt in der Schweiz anlaufende sicherheitstechnische Prüfung muss nun den Beweis erbringen, dass keine Radioaktivität nach oben kommt.

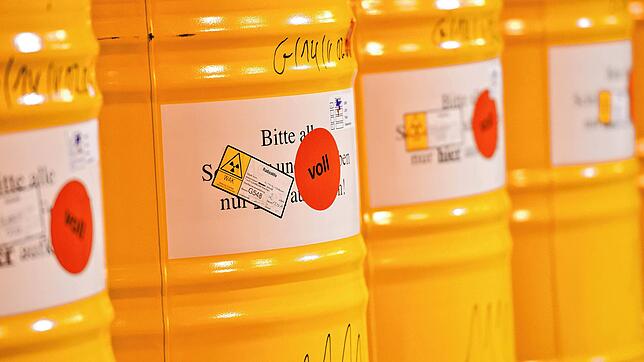

Aktuell wird der gesamte radioaktive Müll der Schweiz ebenfalls in unmittelbarer Grenznähe zu Deutschland, in Würenlingen im Kanton Aargau, in einem Zwischenlager gelagert. Dort wird er auch noch viele Jahre liegen. Wie sicher sind solche Zwischenlager überhaupt?

Sie sind natürlich deutlich unsicherer als Endlager. Daher sind sie auch auf Dauer keine Lösung. Man weiß nie, wie die Zeiten werden. Ich nenne da nur das Schlagwort Saporischschja. Daher muss es Ziel sein, dass die Zwischenlager so schnell wie möglich geleert werden und die Abfälle in Endlager wandern.

Ein Schweizer Endlager, zusätzlich ein bereits bestehendes Zwischenlager, eine noch zu errichtende Verpackungsanlage für den Atommüll, die über Jahre betrieben werden wird, und vielleicht auch neue Überlegungen zu einem Endlager auf deutscher Seite – droht die Grenzregion Deutschland-Schweiz zum Atom-Klo zu werden?

Die Schweiz muss sich, genau wie Deutschland, nach der Geologie richten. Wo es in Deutschland hingeht, wird man 2031 wissen, wenn die Zeitpläne eingehalten werden. Die Situation ist, dass beide Länder ein Endlager brauchen, da es gesetzlich ja ausgeschlossen ist, Atommüll in anderen Ländern einzulagern.

Am Tag, als die Schweiz ihre Standortentscheidung verkündet hat, gab es ein Erdbeben im Rheingraben. Verunsichert Sie so etwas?

Starke Erdbebengebiete sind in Deutschland aus der Suche ausgeschlossen. Das ist beispielsweise der Grund, warum der Hohenzollerngraben am südwestlichen Rand der Schwäbischen Alb ausgeschlossen wurde. Ob schwächere Erdbeben ein Risiko darstellen, wird in Deutschland zudem im weiteren Prozess noch einmal gesondert geprüft.

Was halten Sie denn von der aktuellen Diskussion, die AKW in Deutschland wegen der Gaskrise weiterlaufen zu lassen? Halten Sie einen Streckbetrieb für unkritisch?

Der Betrieb von AKW ist nie unkritisch. Im Streckbetrieb wird aber immerhin kein zusätzlicher Atommüll produziert. Für Reserven, die man im Notfall aktivieren kann, bin ich in der jetzigen Situation zu haben. Ob der Notfall überhaupt eintritt, halte ich für offen. Die eigentliche Anstrengung muss aber darauf gerichtet werden, neue Energiequellen zu erschließen und die deutsche Energieversorgung auch für den Winter 2023/24 sattelfest zu machen.

In der Ukraine sind die Reaktoren in Saporischschja gerade abgeschaltet worden. Ist jetzt wenigstens dort Entspannung angesagt?

Ganz und gar nicht. Die Lage bleibt hochbrisant. Dass Saporischschja vom Netz getrennt wurde, ist gefährlich.

Warum das?

Es wird viele Monate dauern, bis die Gefahr eines Unfalls gebannt ist. Die Zwischenzeit ist sehr kritisch. Man hängt jetzt bei der Kühlung der Anlagen voll von den Notstromdieseln ab. Die sind aber überall auf der Welt eher dazu ausgelegt, zwei bis drei Tage Strom zu liefern und nicht viele Monate. Da kann also viel passieren. Wegen der weiterhin anfallenden Nachwärme aus dem radioaktiven Zerfall müssen auch die abgeschalteten Reaktoren ja permanent gekühlt werden, um nicht in einen kritischen Betriebszustand zu kommen. Ohne Kühlung ist ein schwerer Schaden nicht mehr fern.