Seit 2008 ist die Schweiz auf der Suche nach möglichen Standorten für die Endlagerung von Atommüll. Im September will die Nagra, die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, nun bekannt geben, welches Gebiet sich aus ihrer Sicht am besten für ein Tiefenlager eignet.

Welche Gebiete sind für ein Endlager für Atommüll im Gespräch?

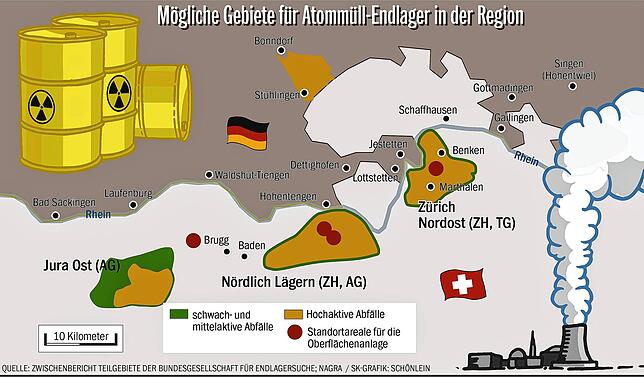

Es sind noch drei Standorte im Rennen: „Jura Ost“ südlich von Laufenburg, „Nördlich Lägern“ südlich von Hohentengen und „Zürich Nordost“ östlich von Jestetten und Lottstetten.

Jeder der drei geografischen Punkte befindet sich in der Nähe zu Deutschland. „Es wird einer übrig bleiben“, lautet die Einschätzung von Martin Steinebrunner. Er leitet seit 2014 die Deutsche Koordinationsstelle Schweizer Tiefenlager (DKST) in Waldshut-Tiengen und erklärt, worauf es nun ankommt.

Gibt es ein Endlager oder sogar mehrere?

Zwar hatte es Steinebrunner zufolge in der Vergangenheit die Überlegung gegeben, zwei getrennte Lager zu errichten: eines für hochradioaktive Abfälle, darunter abgebrannte Brennstäbe aus Kernkraftwerken, und eines für schwach- und mittelradioaktive Abfälle.

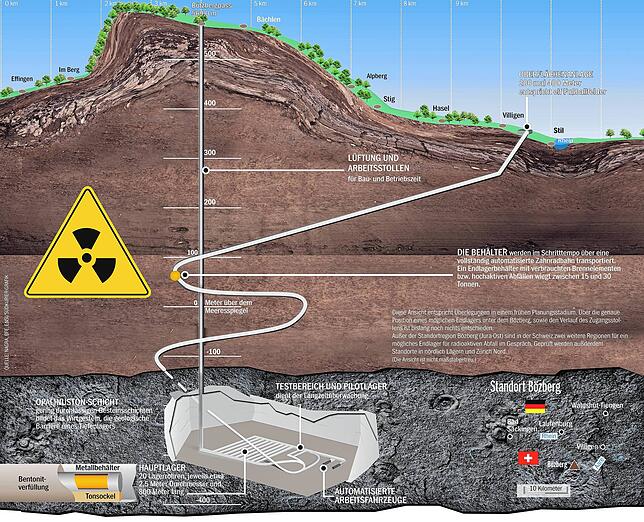

„Es läuft auf ein Lager hinaus“, ist sich der Leiter der Koordinationsstelle jedoch inzwischen sicher. Die Nagra habe deutlich signalisiert, dass sie ein sogenanntes Kombilager beantragen will. Bei diesem werden die hoch- sowie schwach- und mittelradioaktiven Abfälle abgetrennt voneinander in der Erde gelagert. Die Anlagen würden jedoch überirdisch die gleiche Infrastruktur nutzen.

Wie könnte so ein Lager aussehen?

Unsere Grafik zeigt, exemplarisch am möglichen Standort Bözberg, wie der Atommüll unter die Erde kommen könnte:

Warum muss der Atommüll umverpackt werden?

Ein weiterer Knackpunkt bei der künftigen Endlagerung sind der Transport und die Umverpackung des Atommülls. Auch darüber werde die Nagra im September informieren, erklärt Steinebrunner im Pressegespräch.

Aktuell befinden sich die abgebrannten Brennelemente aus der Schweizer Atomindustrie größtenteils im Zwischenlager Würenlingen an der Aare, knapp acht Kilometer entfernt von der deutschen Grenze. Auch die Brennstäbe des Ende 2019 stillgelegten Kernkraftwerks Mühleberg im Kanton Bern wurden dort untergebracht.

Die Suche nach dem Endlager

Im Zwischenlager wird der radioaktive Abfall in Behältern aufbewahrt. „Diese kann man nicht in einem Endlager verbauen“, weiß Martin Steinebrunner. Denn sie seien viel zu groß und zu schwer.

Der Atommüll muss daher auf viel kleinere Metallzylinder verteilt werden. Dies erfolge ferngesteuert mit Robotern in sogenannten heißen Zellen. Dabei handelt es sich um abgeschirmte Räume, die aus Bleiblöcken bestehen.

Wo wird der Atommüll umverpackt?

„Die Umverpackung ist ein kritischer Punkt“, erklärt Steinebrunner. Die Nagra will daher auch im September bekannt geben, wo die nuklearen Abfälle umverpackt werden sollen – entweder im Zwischenlager in Würenlingen oder am Standort des künftigen Endlagers.

„Die Nagra hat lange gesagt, die sinnvollste Lösung wäre vor Ort, also am Endlager“, berichtet er. Doch wer wolle schon eine heiße Zelle unmittelbar vor der Haustür haben, sagt er mit Blick auf mögliche Einwendungen von Gemeinden, Verbänden und Bürgern, die im weiteren Verlauf des Verfahrens sowohl auf deutscher wie auch auf Schweizer Seite möglich seien.

Ab wann wird Atommüll eingelagert?

„Am Ende wird die Politik entscheiden, ob sie die Rahmenbewilligung erteilt oder nicht“, sagt Steinebrunner über den langwierigen Prozess. Ab 2050 soll mit der Einlagerung von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen und ab 2060 von hochradioaktivem Müll begonnen werden.

„Im Großen und Ganzen läuft das Verfahren sehr gut und sauber ab“, sagt der Leiter der DKST, die sich auf deutscher Seite als Bindeglied zwischen der von der Endlagersuche betroffenen Hochrheinregion sowie den zuständigen Landes- und Bundesbehörden und Expertengruppen versteht.

Wie wurden die Standorte untersucht?

„Wir können nachvollziehen, dass es diese drei Standorte sind“, erklärt Martin Steinebrunner. Ursprünglich haben sechs Gebiete zur Auswahl gestanden. Aufgrund des geologischen Untergrunds kamen die Standorte „Jura Ost“, „Nördlich Lägern“ und „Zürich Nordost“ in die Endauswahl.

In den vergangenen drei Jahren haben Geologen diese Gebiete auf Herz und Nieren geprüft. Laut Martin Steinebrunner geschah dies mit Hilfe von sogenannten 3D-seismischen Messungen und Sondierbohrungen. „Beides zusammen ergibt ein klares und lückenloses Bild des Untergrunds.“ Rund 400 Millionen Franken habe die Nagra in die Untersuchungen investiert.

Wie geht es weiter?

Nach Bekanntgabe des bevorzugten Standorts im September plant die Deutsche Koordinationsstelle Schweizer Tiefenlager mehrere Informationsveranstaltungen für Bürger im Landkreis Waldshut. Da die Nagra noch keinen genauen Termin angekündigt habe, könne auch Steinebrunner noch keine konkreten Daten nennen. Sobald die Nagra an die Öffentlichkeit gegangen sei, werde er die Termine für die Infoveranstaltungen kommunizieren.

Martin Steinebrunner hofft auf eine rege Bürgerbeteiligung. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass die Pläne für das Atomendlager revidiert werden, sei es wichtig, dass kritische Stimmen gehört und dokumentiert werden.

Weitere Artikel zur Endlager-Standortsuche in der Region:

- Endlagersuche in der Schweiz: Im Herbst 2022 will die Nagra bekanntgeben, ob sie ihr atomares Tiefenlager am Bözberg, am Lägern oder im Zürcher Weinland bauen will. Alle drei Standorte liegen in der Nähe zur deutschen Grenze.

- Könnte der Landkreis Waldshut von zwei Atommüll-Endlagern eingekesselt werden? Oder wäre nicht sogar ein gemeinsames Endlager mit der Schweiz denkbar?

- Juli 2021: Wohin mit dem Atommüll? Diskussion über Verantwortung, Beteiligung und Sicherheit bei der Endlagersuche

- Mai 2021: Für ein deutsches Atommüll-Endlager ist auch im Kreis Waldshut ein potenzielles Gebiet ausgewiesen. Hier erfahren Sie mehr dazu.

- Januar 2021: Das Kristallingestein im Schwarzwald könnte sich für ein atomares Tiefenlager eignen. Deshalb kommt auch das Gebiet um die Gemeinden Bonndorf und Stühlingen für ein Atomendlager in Frage.

- Juli 2020: Auf der Suche nach einem Atom-Endlager in der Schweiz: Die Bohrungen im Zürcher Weinland sind vorerst abgeschlossen.