Unter den großen französischen Künstlern der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Henri Matisse der erste Theoretiker. In seinen „Notes d‘un peintre“ (1908), den Notizen eines Malers, markierte er früh, um was es ihm bei der Malerei ging. Matisse träumte von einer „Kunst des Gleichgewichts, der Reinheit, der Ruhe“, von einer Kunst, „die für jeden Geistesarbeiter ein Beruhigungsmittel ist, eine Erholung für das Gehirn“. Diesem Ideal fühlte er sich sein Leben lang verpflichtet.

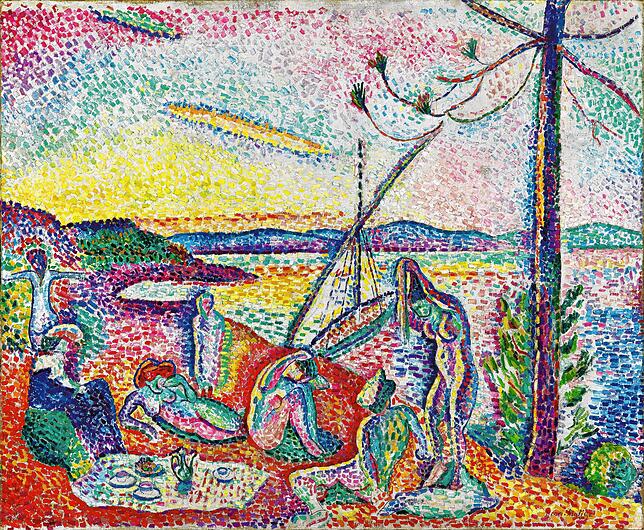

Inspiriert wurde er bei dieser Suchbewegung von Charles Baudelaires Gedichtband „Les Fleurs du Mal“ („Die Blumen des Bösen“, 1857/1868). Er hat diesen Zyklus auch illustriert. Mit der pointillistischen Figurenkomposition „Lux, calme et volupté“ (Licht, Ruhe und Begierde, 1904), das seine Frau Amélie und einen der beiden Söhne am Strand von Saint-Tropez zeigt, bezog er sich direkt auf Baudelaires Gedicht „L‘Invitation au voyage“ (Einladung zur Reise). Der Refrain verspricht als die erstrebenswerten Ziele des Lebens Überfluss, Ruhe und Genuss.

„Welch schmelzendes Licht!“

Raphael Bouvier, Kurator der Fondation Beyeler in Basel-Riehen, nimmt für seine Matisse-Retrospektive die Baudelaire-Formel „Einladung zur Reise“ in den Titel der Ausstellung auf. Auch deshalb: Matisse war auf der Suche nach immer neuen Ausdrucksmöglichkeiten viel und weit unterwegs – es zog ihn selbst in die USA und die Südsee. Die Klarheit des Lichts war ihm wichtig, neben der Farbe. Das war sein Glück, wie er an anderer Stelle schrieb, und der eigentliche Zweck seiner Reisen.

„Welch ein schmelzendes Licht, überhaupt nicht Côte d‘Azur, und die Vegetation ist so kräftig wie in der Normandie, aber welche Dekorativität!“, notierte er über seine Marokko-Aufenthalte (1912/13). Die Reiseeindrücke verarbeitete er meist Jahre später im Atelier.

Mit Politik und Gesellschaft hatte dieser Klassiker der Moderne weniger am Hut. Im Unterschied zu seinem Dauerrivalen Pablo Picasso. Matisses Themen waren Frauen, Musik, Tanz, Blumen, stimmungsvolle Interieurs und auch Landschaften, wobei im Ersten Weltkrieg die Farbskala dunkler wurde.

Seine gesellschaftspolitische Ignoranz brachte ihm, der nach einem Jurastudium zunächst als Anwaltsgehilfe in Paris arbeitete, den Vorwurf des Eskapismus ein. Malerkollege Max Beckmann erkannte in ihm nur ein oberflächenverliebtes Leichtgewicht. Der Deutsche hatte die farbigen Muster vieler Matisse-Werke im Auge, die in der Ausstellung der Fondation Beyeler nur noch bewundert werden.

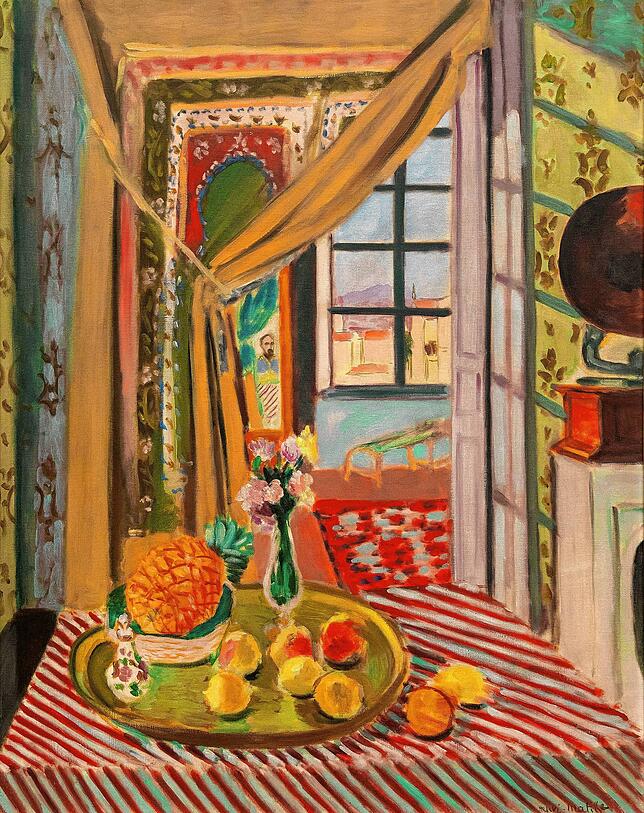

Er sammelte Musterbücher für Tapeten

Richtig ist, dass der Franzose Musterbücher serieller Produktionen für dekorative Stoffe oder Tapeten sammelte und in seine Bilder – allerdings – für die Kunst bahnbrechend integrierte. In den späten Stillleben stellte er Vorder- und Hintergrund, Mittelpunkt, Figur und Muster formal gleichberechtigt nebeneinander.

Bouvier hat für die Retrospektive rund 70 Hauptwerke des Künstlers zusammengetragen. Werke aus dem Puschkin-Museum in Moskau und der Eremitage in St. Petersburg fehlen, des Ukraine-Kriegs wegen. Diesen Museen hatte Lydia Delectorskaya, russischstämmige Muse und Krankenpflegerin von Matisse in seinen letzten Lebensjahren, Bilder überlassen, die sie von ihm erhalten oder erworben hatte.

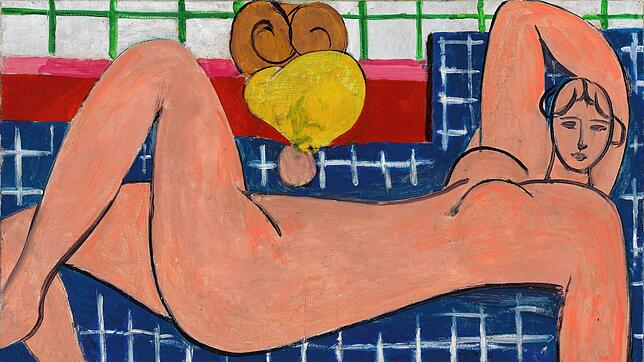

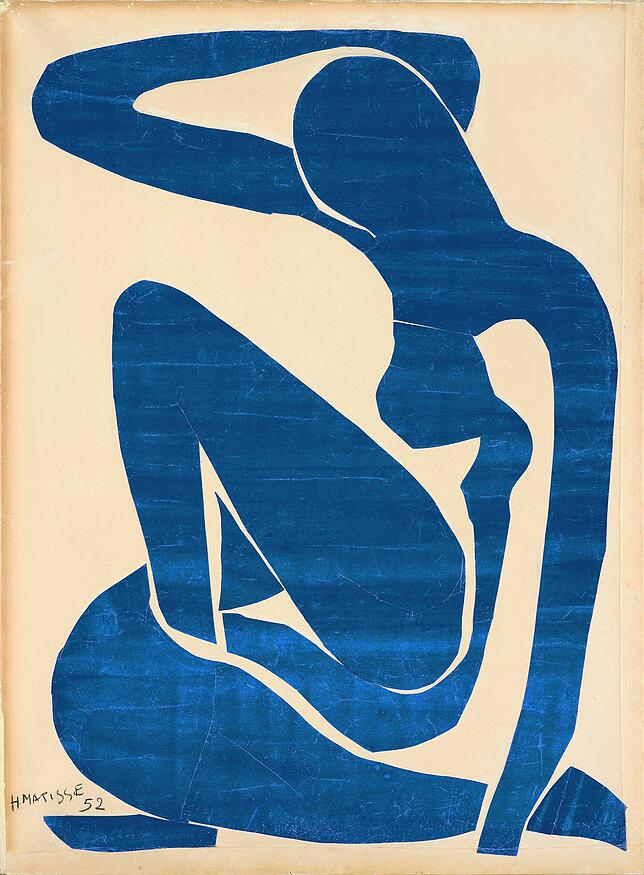

Der Künstler hat sein Lieblingsmodell in 65 Gemälden und zahlreichen Zeichnungen dargestellt. Einige davon sind Teil der Ausstellung, darunter das Aktbild „Grand nu couché (Nu rose)“ (Großer liegender Akt (Rosafarbener Akt)) von 1935. Die chronologisch gestaltete Retrospektive beginnt in den 1890er-Jahren mit den Anfängen des Malers Matisse und schließt mit den Scherenschnitten und Collagen der 1940/50er-Jahre, mit denen sich der von Krankheit Gezeichnete noch einmal neu erfindet. Sein blauer Frauenakt „Nu bleu I“ (1952) machte auch als Poster Karriere.

Der Weg dahin? Beschwerlich. Nachdem Matisse nach einem operativen Eingriff in der Genesungsphase bei Zeichenübungen sein künstlerisches Talent entdeckte, besuchte er die École des Beaux-Arts in Paris. Sein Lehrer war Gustave Moreau. Das frühe Gemälde „La desserte“ (Der gedeckte Tisch, 1896/97) verrät den Impressionisten Matisse, aber auch Einflüsse der niederländischen Stilllebenmalerei und Paul Cézannes. Der in Brauntönen gehaltene Frauenakt „Carmelina“ (1903) wirkt dagegen etwas unentschieden. Im darin eingearbeiteten Spiegel hat sich der Maler selbst verewigt. Später machte Matisse das mit der Kamera.

Die Fondation Beyeler begrüßt ihre Besucher mit einer monumentalen Fotografie, die ihn im Atelier neben dem „Intérieur au rideau égyptien“ (Interieur mit ägyptischem Vorhang, 1948) zeigt. Das Bild ist auch in der Ausstellung zu sehen.

Beginn einer Revolution

Dem Traum einer Kunst des Gleichgewichts, der Reinheit und der Ruhe kam Matisse mit dem 1905 im südfranzösischen Fischerdorf Collioure gemalten Werk „La fenêtre ouverte“ (Das offene Fenster) näher. Die Fischerboote verfließen darin in luftigen rosa, grünen und blauen Pinselstrichen, allerdings sind sie noch erkennbar – wie Picasso hielt Matisse zeitlebens am Gegenstand fest.

Der Aufenthalt in Collioure gilt als Beginn einer künstlerischen Revolution, die zur Befreiung der Farbe vom Gegenstand führte und Matisse zum künstlerischen Durchbruch verhalf. Ein konservativer Kritiker prägte für diesen Stil den Begriff Fauvismus (wilde Bestien), mit dem auch die Gruppe um Matisse stigmatisiert werden sollte. Sein Verdikt erwies sich allerdings als Schub für das Marketing.

Nach experimentellen Werken der 1910er-Jahre entstanden in den 1920er-Jahren, in der sogenannten Nizza-Periode, und in den Folgejahren in der Form vereinfachte Bilder von einer bis dahin unbekannten Leichtigkeit. Die Fondation Beyeler zeigt Werke aus allen Schaffensperioden, die selbst weit gereist sind, die „Badenden mit Schildkröte“ (Baigneuses à la tortue, 1907-08) tanzen normalerweise im St. Louis Art Museum in Missouri/USA.

Neben den ikonischen Bildern und Zeichnungen der Ausstellung gehen die Skulpturen etwas unter. Der Bildhauer Matisse hat der Kunstwelt 82 überwiegend handliche Plastiken hinterlassen. Die erste dreidimensionale Arbeit entstand 1899. Das mächtigste Ergebnis dieser bildhauerischen Ambition wird im Saal sechs präsentiert: vier zwei Meter hohe Flachreliefs aus Bronze, die Rückenakte („Nu de dos“) zeigen.

In der Serie wird sichtbar, wie Matisse ein und dasselbe Motiv zwischen 1909 und 1930 weiterentwickelte. Einige der Plastiken verbildlichte Matisse in seinen Gemälden und Zeichnungen. Man könnte von einem Dialog sprechen. Nicht nur zu einer Reise – auch zum Zwiegespräch lädt die Ausstellung ein.

„Matisse – Einladung zur Reise“: zu sehen bis 26. Januar 2025, geöffnet täglich von

10 bis 18 Uhr, mittwochs bis 20 Uhr. Weitere Informationen: www.fondationbeyeler.ch