Nicht jeder Katalog zu einer Ausstellung ist lesenswert, hilft dabei den Künstler und sein Werk zu verstehen. Allzu oft bewegen sich die Autoren mit ihrer elaborierten Prosa an beiden vorbei. Anders der kunstvoll gestaltete Katalog zur Roman-Signer-Ausstellung in Zürich.

Die Kuratorin des Kunsthauses, Mirjam Varadinis, besuchte den Künstler in seinem Wohnort St. Gallen und führte mit ihm ein langes Gespräch, selbstverständlich in Schweizerdeutsch. Bis auf wenige Ausnahmen wie „Seich“ (Unfug), „Wägeli“ (Leiterwagen); „So ein Tubel“ (Trottel oder Idiot) oder „onnedüre“ (unter der Gürtellinie) wurde der Taxt ins Hochdeutsche „transkribiert“.

In dem Gespräch stehen so einfache wie zentrale Aussagen das Werk des 86-Jährigen betreffend, der seit seinen Anfängen das Image eines Aktionskünstlers hat: Mirjam: Humor ist für deine Arbeit grundlegend. Roman: Ja, der ist einfach da. Ich kann nichts machen ohne ein bisschen Humor. Mirjam: Der Humor gibt allem eine gewisse Leichtigkeit. Roman: Das mache ich aber nicht bewusst. Ich bin einfach so. Vielleicht hängt das mit meiner Jugend zusammen. In Appenzell brauchte ich unterschwellig immer ein wenig Humor. Denn es herrscht eine ganze eigene Art der Diskussion dort; immer ein wenig „spitzig“ und „onnedüre“.

„Lachen ist erlaubt“, sagt Signer an anderer Stelle, „muss aber nicht sein“. Gut vorstellbar ist dabei sein Augenzwinkern. Für die große Retrospektive im Kunsthaus hat er eine limitierte Sonderedition geschaffen.

Signer habe Lust auf den heimischen Appenzeller Käse gehabt, berichten Eingeweihte. Er kaufte drei fette Scheiben, biss kräftig in ein Stück hinein, so dass ein schöner Abdruck entstanden sei. Daraus ergab sich die Idee, davon einen Messingabguss zu machen. Den Rest erledigte die Kunstgießerei St. Gallen. Der Preis für die geruchlose und limitierte Edition „Käse mit Biss“, 1,9 kg schwer: 10.000 Schweizer Franken. Lacht da wer?

35 Tage lang Zündschnur bewacht

Eine Ausstellung mit seinen Werken in einem quasi geschlossenen Museumsbau, darf ein Experiment genannt werden. Denn dieser Künstler sammelt seine Eindrücke auf der Straße. Als Signer 1972 in Warschau Kunst studierte, spazierte er tagelang durch die Stadt, saugte dabei die ihm fremde Realität auf. Er realisiert seine mitunter brisanten Materialschlachten daher hauptsächlich in der freien Natur.

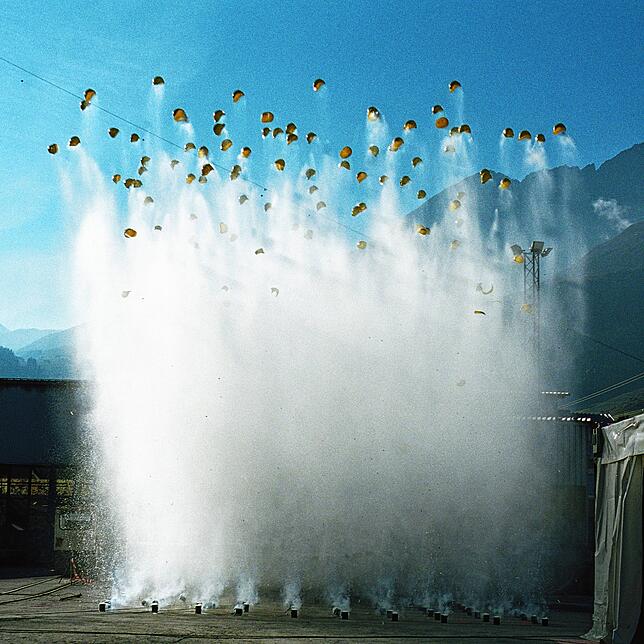

Beispielhafte Belege dafür liefern Ausstellung und Katalog: In seiner berühmt-berüchtigten „Aktion mit einer Zündschnur“ legte er 1989 von seinem Geburtsort Appenzell bis St. Gallen eine Zündschnur und überwachte sie humorlos während 35 Tagen rund um die Uhr. An der Biennale in Schanghai von 2012 ließ er eine riesige Holzkugel von einem 30 Meter hohen Kamin hinunterfallen. Am Boden zerbrach das obskure Objekt und verspritzte 800 Liter blaue Farbe in alle Richtungen.

Manch einer glaubte in der „Kugel mit blauer Farbe“ betitelten Aktion eine Hommage an den französischen Blaumaler Yves Klein zu erkennen. Andere registrierten dabei Signers ewige Lust am Prozess, Spiel, Experiment und Staunen, aber auch am Schock. Die Direktorin des Kunsthauses, Ann Demeester sprach bei der Medienkonferenz zurecht vom „Homo Ludens“ Roman Signer. Bei den genannten und anderen feurigen Aktionen geht es ihm um das Eindämmen und freisetzen von Energie.

Dass dabei der Zufall eine Rolle einnimmt, ist sein Risikokapitel, aber auch das gehört zum Leben. Da heißt es Schicksal. Die meisten seiner Initiativen, mit denen er nebenbei den Skulpturenbegriff um die Dimension der Zeit erweitert, hat dieser Tüftler mit der Kamera (Fotografie, Video) dokumentiert.

Kein Atelierkünstler

Nein, ein Atelierkünstler war Signer nie. Sein Werk ist auch nie intellektuell überhöht. Um seiner Kunstarbeit gerecht zu werden, wurde der 1200 Quadratmeter große Ausstellungsflügel „Bührle-Saal“ auf seinen Wunsch hin leergeräumt.

Mirjam: Wenn wir über die Ausstellung im Kunsthaus reden, erwähnst du immer eine Landschaft. Diese Idee scheint für dich zentral zu sein. Roman: Ja, genau. Es ist natürlich keine richtige Landschaft, das ist mir schon klar. Aber es geht mir um Übersichtlichkeit, ein bisschen so, wie wenn man in einer Landschaft steht oder in einem Tal und in die Weite schaut. Ich möchte keine Wände, die den Raum verschließen. Man soll wandern können, auch im Geist, von Skulptur zu Skulptur, und daher muss der Raum offen sein. Ich bau in meinen Ausstellungen eigentlich nie Wände.

Folgerichtig heißt die Zürcher Präsentation, die sich auf sein skulpturales Werk konzentriert, nur „Landschaft“. Der einzige temporär installierte „Raum im Raum“ wurde für sein Projekt „Weihnachtsbaum“ (2010) errichtet. Die vier Wände fingen die Christbaumkugeln auf, als der Baum maschinell in Drehung versetzt wurde. Was wie ein kindhafter Streich anmutet, darf auch gänzlich anders interpretiert werden: Als würde das grüne Nadelholz in Bewegung plötzlich rebellieren. In Zeiten der Klimakrise gewinnt dieser geschmückte Baum eine neue Dimension.

Doch zurück zur „Akademie der Straße“. In Warschau entdeckte Signer das Potenzial mit den Elementen und Gesetzen der Natur sowie einfachen Requisiten wie Flaschen, Eimern, Tischen, Bett, Regenschirmen, Fahrrädern oder Stiefeln Kunst zu machen. Es war wohl die Geburt des Künstlers Roman Signer. Bei der Wanderung durch den von Sonnenlicht durchfluteten Bührle-Saal im Kunsthaus sind diese verfremdeten alltäglichen Objekte zu bestaunen.

In „Leiter mit Stiefeln“ (2012) etwa sehen wir eine hochglanzpolierte Stiege in einem grauen Stahlfass verankert sowie ein Paar Gummistiefel, die in Richtung Himmel hochsteigen. Der Mensch, der normalerweise in den Stiefeln steckt, fehlt in dieser „Himmelsleiter“. Das surreal anmutende Werk, das ursprünglich in einem Gewässer stand, wirkt im Innenraum wie ein zur Skulptur gefrorener Gegenstand aus einem Bild von Magritte.

Wasser ist im Übrigen ein immer wieder kehrendes Sujet in seinen Arbeiten – Signer wuchs an einem Fluss auf. Dazu passt der Kajak, ein anderer Grundbaustein seines künstlerischem Vokabulars. Er verwendet das Kanu sportlich bei einem wilden Ritt über steinige Landstraßen. Das in sieben Teile zerlegte und zur Skulptur erhobene „Kajak I“ (1988) entstand durch ringförmige, präzise angelegte Sprengungen am Objekt. Spuren von gezündeten Raketen zeigt auch das „Haus mit Raketen“ (2013).

Nicht mit Dynamit oder Raketen, aber mit einem Gewehr hantierte in den 1960er-Jahren die Schweizer Feministin Niki de Saint Phalle bei ihren „Schiessbildern“. Da floss kein Blut, sondern Farbe. Sehr wahrscheinlich kannte der poetische Provokateur Signer die ephemeren Aktionen von de Saint Phalle. Sicherlich war ihm auch der große „Maschinist“ Jean Tinguely vertraut, dessen kinetische Arbeiten sich in einem Zustand stetiger Veränderung befinden. Bezüge zwischen Signer und Tinguely herzustellen, ist ein zusätzliches Spielangebot der längst überfälligen Ausstellung in Zürich.

Die auf dem Heimplatz (vor dem Kunsthaus) mit einem Signer-Klassiker beginnt: In seinem Werk „Fontana di Piaggio“ (1995) verwandelte er eine originale blaue Piaggio Ape in einen mobilen Brunnen. Der Wagen, mit dem er auch unterwegs war, wurde so umgestaltet, dass aus einer Düse hinter der Kabine Wasser mit hohem Druck spritzt und auf das innere Dach des Fahrzeugs lautstark prasselt. Was für ein Gesang.

Kunsthaus Zürich: „Roman Signer. Landschaft“. Bis 17. August. Öffnungszeiten: Di. bis Mi., Fr. bis So. 10-18 Uhr, Do. 10-20 Uhr. Katalog 34,00 SFR. www.kunsthaus.ch