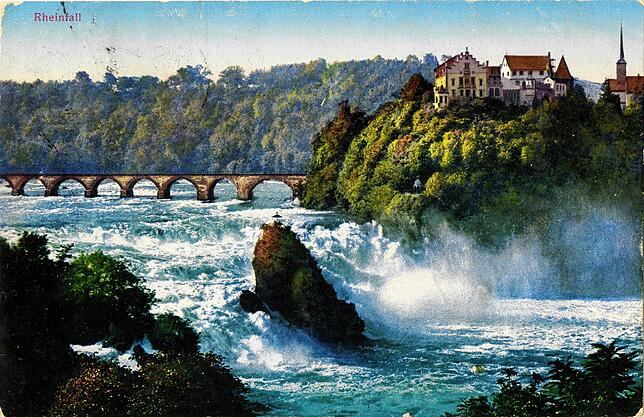

Mitte des 17. Jahrhunderts bereisten niederländische Kaufleute in offiziellem Auftrag die Schweiz: Die Seefahrernation brauchte Schiffsholz, die Schweiz verfügte über große Waldflächen, man musste das Holz nur über den Rhein bis Holland flößen. Doch dann standen die Händler vor dem Rheinfall. Das gewaltige Naturschauspiel betrachteten sie vor allem als Hindernis für den Transport des Flößherholzes.

Kurzerhand boten die Holländer ihren eidgenössischen Geschäftspartnern an, den Wasserfall mit seinem Felsmassiv zu sprengen, durch Schleusen zu ersetzen und so den Rhein vom Bodensee bis Basel schiffbar zu machen. Die Eidgenossen lehnten damals und auch später immer wieder ab. Selbst als im Hochwasser- und Katastrophenjahr 1817 ein bayerischer Unternehmer anbot, den Rheinfall „gänzlich zu vernichten und denselben für Rhein-Schiffe fahrbar zu machen“, gingen die Schweizer nicht darauf ein.

Tulla wollte den Rhein bezwingen

Im selben Jahr wurde der badische Ober-Wasser- und Straßenbaudirektor Johann Gottfried Tulla, ein genialer Berg- und Wasserbauingenieur, mit der Regulierung des Rheins beauftragt. Tulla glaubte an die Möglichkeit vollkommener Kontrolle über die Natur. Innerhalb weniger Jahre wurde unter seiner Bauleitung der Rhein nördlich von Karlsruhe in ein schiffbares Kanalkorsett gezwungen. Im 19. und 20. Jahrhundert folgten weitere Begradigungen am Mittel- und Niederrhein.

Unter dem Einfluss dieser Erfolge wurden im späten 19. Jahrhundert auch an Hochrhein und Bodensee die Stimmen lauter, durch Absenkung der Pegelstände die Landschaft besser gegen die Verheerungen des Hochwassers zu schützen – und zugleich die Schiffbarmachung voranzutreiben.

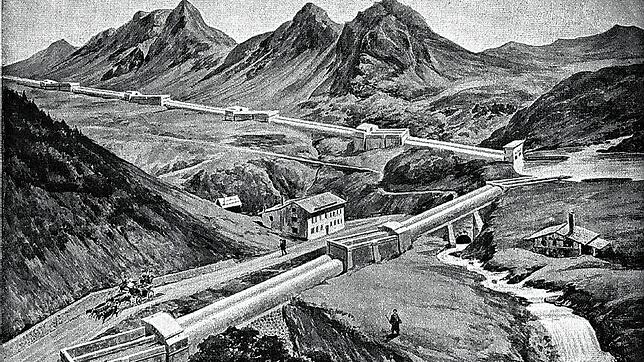

In größtem Maßstab dachten italienische, Schweizer und deutsche Wirtschaftskreise, die den europäischen Güterverkehr vor allem auf neuen Wasserstraßen und weniger auf der Eisenbahn sahen: Diese Lobby propagierte den Bau eines gigantischen Wasserwegenetzes zwischen der Nordsee und dem Mittelmeer, auch das Schwarze Meer sollte erreicht werden. Erste Ansätze dazu hatten im 18. Jahrhundert holländische Investoren mit dem Bau eines transhelvetischen Kanals geliefert, der die Mittelgebirgslandschaft zwischen Alpen und Jura durchschneiden und den Rhein mit der Rhone verbinden sollte. Doch das Geld ging aus, das Projekt blieb nahe dem Genfersee stecken.

Hätten sich die Utopien der fortschrittsgläubigen Ingenieure erfüllt, dann wäre der Bodenseeraum Teil eines europäischen Kanalsystems und massiv industrialisiert worden: Wo heute Naturschutzgebiete das Bild prägen und Millionen Menschen ihr Trinkwasser aus dem See beziehen, sollten Chemiewerke, Industriehäfen und ein Großflughafen mitten im Wollmatinger Ried in Konstanz entstehen.

Dieser Sprung nach vorne sollte abseits großer Bahnlinien liegenden badischen, bayerischen, österreichischen und schweizerischen Ufergemeinden die ersehnte Industrialisierung bringen. Wasserstraßen waren der billigste Transportweg für Rohstoffe und schwere Güter. Noch gab es keine motorisierten Sattelschlepper, kein Fernstraßennetz und keinen international vernetzten Güterfernverkehr der Eisenbahn.

Hauptlobbyisten des Hochrheinausbaus waren ein 1907 gegründeter deutscher, zwei schweizerische Schifffahrtsverbände und Zürcher Wirtschaftskreise. Die Mitglieder dieser Verbände – Industrielle, Schifffahrtsbetreiber, Großkaufleute, Lagerhausgesellschaften und Bürgermeister – hätten mit der Erschließung der 167 Kilometer langen Hochrheinstrecke von Basel bis Konstanz gewaltige Expansionsmöglichkeiten erhalten.

Der Schweizerische Bundesrat und die badische Regierung beteiligten sich intensiv an den Beratungen. Schon 1908 hatte die Eidgenossenschaft einen Artikel in die Bundesverfassung aufgenommen, wodurch bei Infrastrukturplanungen neben der Wassernutzung immer auch die Binnenschifffahrt zu berücksichtigen sei. Doch von Anfang an zweifelten die Regierungen auch an der Wirtschaftlichkeit dieser Großschifffahrtspläne, exakte Zahlen über die erwarteten Transportvolumina konnten nie vorgelegt werden.

Ein atemberaubender Plan vom Bodensee zum Comer See

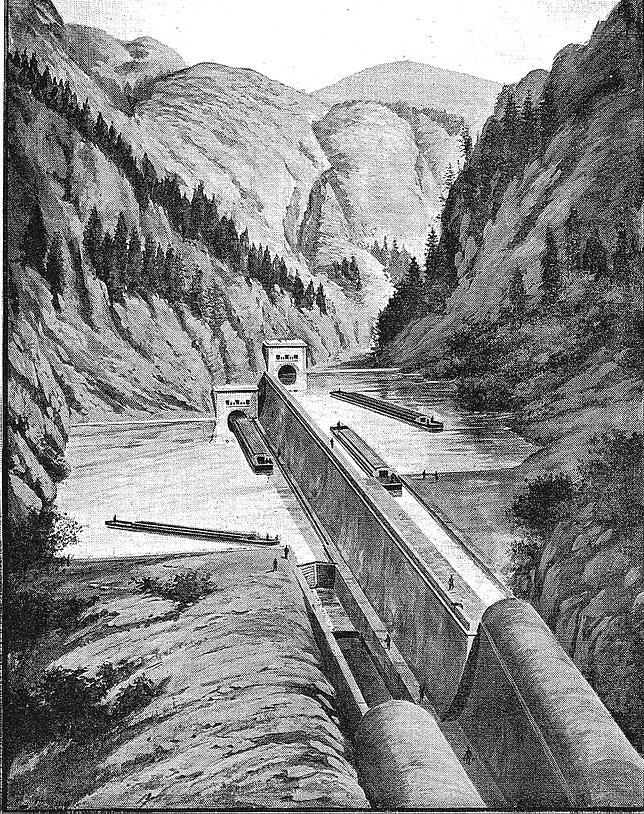

Die wohl technisch kühnste Idee zum Bau eines Schifffahrtskanals dieser Zeit stammte vom Mailänder Wasserbauer und Städteplaner Pietro Caminada. Der Sohn eines aus Graubünden ausgewanderten Vaters und einer Mailänder Mutter hatte 20 Jahre lang in Brasilien bedeutende stadtbauliche Projekte verwirklicht. 1908 legte er in Rom einen atemberaubenden Plan vor: Von Genua nach Mailand zum Comer See und nach Chiavenna sollte eine transalpine Wasserstraße schließlich über den 2113 Meter hoch gelegenen Splügenpass zum Bodensee führen und dort an die projektierte Hochrheinschifffahrt über Basel zur Nordsee anschließen.

Neu an Caminadas Projekt war der Verzicht auf Schiffshebewerke, um den gewaltigen Höhenunterschied zu überwinden. Der Planer wollte die Schiffe in einem komplexen Röhrensystem mit Wasserdruck den Berg hochschieben und talabwärts in der Röhre hinunterrollen lassen. Das Vorhaben wurde ebenso bejubelt wie kritisiert: Wirtschaftskreise rühmten Caminadas Erfindergeist, die Graubündner aber bezweifelten, dass das nötige Baukapital jemals zusammenkommen werde. Der Erste Weltkrieg beendete weitere Diskussionen.

Auch den Ausbauplänen an Bodensee und Hochrhein war kein Erfolg beschieden. Der Erste Weltkrieg und mit ihm die militärische Sicherung von Bodensee und Rhein setzte eine Zäsur. Nach Krieg und deutscher Inflation 1923 waren die Interessenverbände wieder zur Stelle. Eine 1926 vorgestellte Studie des Eidgenössischen Amts zur Wasserwirtschaft erreichte einen neuen Gipfel des Wahns: Zwei Millionen Kubikmeter Seegrund sollten zum Bau einer großschifffahrtstauglichen Fahrrinne ausgebaggert, Kraftwerke und Regulierungswehre mit Schiffsschleusen entstehen – Basis für das neue Industrierevier.

Erstmals regte sich nun öffentlich Widerstand: Heimatverbundene Schriftsteller, Förderer des aufblühenden Fremdenverkehrs und die Vorläufer heutiger Ökologen warnten vor der Zerstörung einer wertvollen Natur- und Kulturlandschaft. Mit dem Kollaps der internationalen Kapitalmärkte nach dem Schwarzen Freitag am 25. Oktober 1929 fielen auch die großen Pläne für den Bodensee schlagartig in sich zusammen. Das „Dritte Reich“ setzte andere Prioritäten: Deutschlands nächster Krieg wurde vorbereitet. Im März 1938 stellte Reichsforstmeister Hermann Göring das seit 1930 schon teilweise geschützte, 436 Hektar große Wollmatinger Ried gönnerhaft unter Naturschutz.

Die Thurgauer setzten das endgültige Ende

Eigentlich gescheitert sind die Pläne jedoch an einem Umstand, der heute den besonderen Charme der grünen Euregio mit prägt: an der Internationalität des Gewässers. So gelang es nie, die Belange der Kantone, der deutschen Länder und der Bundesebene unter einen Hut zu bringen. Auch wurde nie geklärt, wer, wenn es ernst geworden wäre, die exorbitanten Kosten hätte tragen sollen.

Der juristische Schlusspfiff für all die Planspiele und Projekte kam erst am 26. August 1973: Per Volksentscheid verpflichtete das Thurgauer Stimmvolk seine Regierung, einen Artikel in die Verfassung aufzunehmen, der verbietet, an Bodensee und Rhein Schleusen, Kraftwerke und Frachthäfen zu bauen. Dabei blieb es bis heute.