Eine Schweizer Literaturkritik hat es in die internationale Presse geschafft. Wie konnte das passieren? Alles fing mit einer Besprechung im „Tages-Anzeiger“ an. Der geschätzte Kollege Martin Ebel hatte Sally Rooneys tollen Debütroman „Gespräche mit Freunden“ besprochen. Ebel, 64, ist einer der letzten Schweizer Literaturkritiker, dessen Stimme auch jenseits der Grenze gehört wird. Die Irin Sally Rooney, 28, ist eine zu Recht gepriesene Nachwuchsautorin.

Leichte Beute für die Sexismus-Armada

Irgendwie musste den erfahrenen Literaturkritiker ein Teufelchen geritten haben. Sich sonst eher in Zurückhaltung übend, preschte er im Fall Rooney vor. Er erregte sich über die Vermarktungsmaschinerie bei Nachwuchstalenten wie Rooney. Er erregte sich über Pressefotos der jungen Schriftstellerin: „auf dem des „New Yorker“ sieht die Autorin aus wie ein aufgeschrecktes Reh mit sinnlichen Lippen.“ Er schrieb: „Bei Sally Rooney gibt es Szenen, die von Marivaux abgeschrieben sein könnten.“ Im letzten Drittel der Buchbesprechung erntet sie dann doch noch das verdiente Lob.

Aber eben, das „aufgeschreckte Reh mit den sinnlichen Lippen“, das blieb haften. Wer eine Rezension mit dem Aussehen einer Schriftstellerin beginnt, ist leichte Beute für die Gender-Armada. Der Sexismus-Verdacht liegt nahe. Zu Recht. Aus gegebenem Anlass sei erlaubt, einen Schwank aus meinem Studentinnen-Leben zu erzählen. Mein Professor („Social Statistics“) kommentierte die Arbeit einer Kommilitonin mit den Worten: „Mit Ihren Rehaugen können Sie Unterhosen im Warenhaus verkaufen.“ Das war Ende der 1970er-Jahre. Niemand wehrte sich.

Jetzt sind die Dichterinnen dran

Heute ist es, der Frauenbewegung sei Dank, anders. Die Literaturwissenschaftlerin und Journalistin Nadia Brügger ließ gegen den Ebel-Artikel einen Tweet los: „Solche Rezensionen... sind so dermaßen peinlich, dass ich mich eigentlich gar nicht darüber aufregen möchte, muss aber doch. Kann bitte ich das nächste Mal schreiben und zwar ohne die Autorin unnötig zu sexualisieren und ihre Leistung großväterlich zu schmälern?“

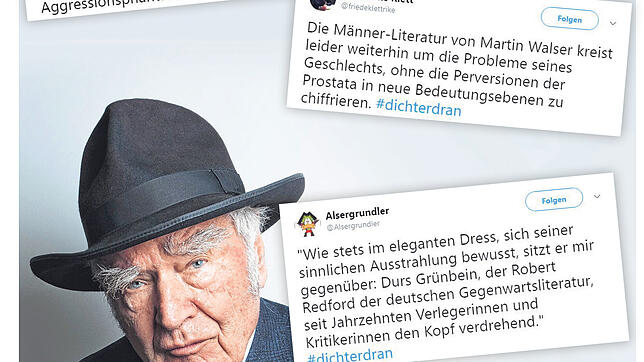

Nadia Brügger bevorzugt die Sexismus-Schiene, why not. Wir leben in einem freien Land. Dazu gehört die erstaunliche Erfindung des Hashtag. Einen solchen gründeten jetzt Nadia Brügger, Simone Meier (Watson-Journalistin, Schriftstellerin) und Güzin Kar (Filmemacherin, Kolumnistin). Der Name ist genial: #dichterdran. Jetzt sind die Dichter dran. Die Frauen drehen den Spieß einfach um. Sie schreiben über berühmte männliche Schriftsteller, wie sonst manche männliche Literaturkritiker über weibliche Autoren schreiben: auf das Aussehen und Privatleben konzentriert statt auf künstlerische Leistung.

Der Einfall ist super....

Umkehrung der Geschlechterverhältnisse: Der Einfall #dichterdran ist super, Ironie entspannt. Die Ausführung allerdings ist, gelinde gesagt, merkwürdig, weil ziemlich unlustig. Simone Meier startete mit der Familie Mann wie folgt: „Während die beeindruckende Katia Mann erfolgreich die Fabriken ihres Vaters leitete, kümmerte sich Gatte Thomas liebevoll um die Kinder. Daneben schrieb er Bücher.“ Es folgten Beiträge im Hashtag-Netz, die Zwangsbelustigungen gleichen. Billig-Jokes über Dürrenmatt und Max Frisch, über Heinrich von Kleist, Kafka und Kollegen. Wäre der Begriff „Schindluder treiben“ noch gebräuchlich, müsste man sagen: Hier werden Klassiker zum Abschuss freigegeben wie alte Tiere für die Abdeckerei.

... aber die Durchführung oft peinlich

Zuletzt trumpfte die hochbegabte Autorin Sibylle Berg mit einer völlig verdrehten Kritik an ihrem Kollegen Rainald Goetz auf: „Was, so fragt sich die Kritikerin, wird von R. Goetz frechen Aufsätzen bleiben, nun, da die einst blond (gefärbte) Partymaus mit Spaß an illegalen Substanzen, zu einer der silbergrauen Herren, die stoßgefederte Rollatoren in Schaufenstern bestaunen, geworden ist.“ Peinlich das. Strotzend vor Ressentiments. So hat kein Mann über eine Schriftstellerin geschrieben. Wäre Fremdschämen nicht politisch so furchtbar korrekt, würden sich einem die Fingernägel krümmen vor Scham.

Trotzdem: Der Schweizer Hashtag-Gag schlug in den Feuilletons ein wie ein Feuerwerkskörper zur Volksbelustigung. Meinungsführende Zeitungen und Rundfunksender in Deutschland berichteten. Die „Frankfurter Allgemeine“, „The Guardian“, „The Irish Times“. Sie alle kommentierten den Dichter-Hashtag mit Wohlwollen.

Lustig? Mehr aber auch nicht

Eine der Knotenpunkte im Netz ist Sian Cain. Sie ist Autorin in Jakob Augsteins Wochenzeitung „Der Freitag“ und verantwortet die Bücherseiten im „Guardian“. Auch Cain ist eine Freundin der Umkehrung. Das geht bei ihr so: Findet Martin Ebel, die Schriftstellerin Rooney wirke wie ein „aufgeschrecktes Reh mit sinnlichen Lippen“, so findet Sian Cain, der Literaturkritiker Ebel könnte beschrieben werden als „a slim walrus with an unfortunate hairline“. Lustig das? Mag sein. Mehr aber auch nicht. Oder doch: Cains Artikel ist ein Beispiel für den Niedergang der Literaturkritik.

Junge weiße Literaturkritikerinnen finden den „alten weißen Mann“ sexistisch. Junge männliche Literaturkritiker übrigens auch, wenn sie einem Martin Walser „Altersgeilheit“ vorwerfen. Was findet die alte weiße Literaturkritikerin? Sekundäre Diskurse hängen sich wie Kletten an das Kunstwerk und ersticken es. Die Sexismus-Debatte, die Ausländer-Debatte, die Vermarktungsdebatte: Sie alle überwuchern die Kunstkritik. Alles Gesinnungsästhetik. Wo bleibt das gesellschaftlich Wahre, das sprachlich Gute, das verstörend Schöne, das Einmalige poetischer Kraft? Die emotionale Selbstreflexion des Kritikers? The answer, my friend, is blowin‘ in the wind...