Wenn Josef Haslinger von Freunden auf den sexuellen Missbrauch während seiner Kinderjahre im niederösterreichischen Konvikt Stift Zwettl angesprochen wurde, überspielte er das meistens zynisch, indem er antwortete: „Ach, das ist ewig her. Irgendwer muss einen ja in die Sexualität einführen – bei mir waren es halt Zisterziensermönche.“

Erst im November 2018 konnte er sich nach jahrelangem Ringen dazu entschließen, seine Erlebnisse der unabhängigen Opferschutzanwaltschaft zu melden, nachdem er zuvor recherchiert hatte, dass mittlerweile alle seine pädophilen Peiniger verstorben seien. Zu sehr fühlte er sich mitverantwortlich für das, was passiert war.

Zu sehr identifizierte er sich mit den Tätern und war darauf bedacht, „Ungemach von ihnen fernzuhalten“. Haslinger redete sich ein, eine „Wahlfreiheit“ gehabt zu haben. Bis der heute 64-Jährige schließlich doch verinnerlichte: „Eine einvernehmliche sexuelle Beziehung zwischen einem 29-Jährigen und einem Elfjährigen kann es nicht geben.“

Zweimal muss Haslinger seine Geschichte bei der Kommission erzählen, ohne dass sie protokolliert wird. Das befremdet ihn. Und als er bei der Ombudsstelle der Diözese Wien ein drittes Mal von seinen bitteren Erlebnissen berichten muss, wird ihm dort gesagt, er sei doch Schriftsteller, er solle am besten alles schriftlich zusammenfassen.

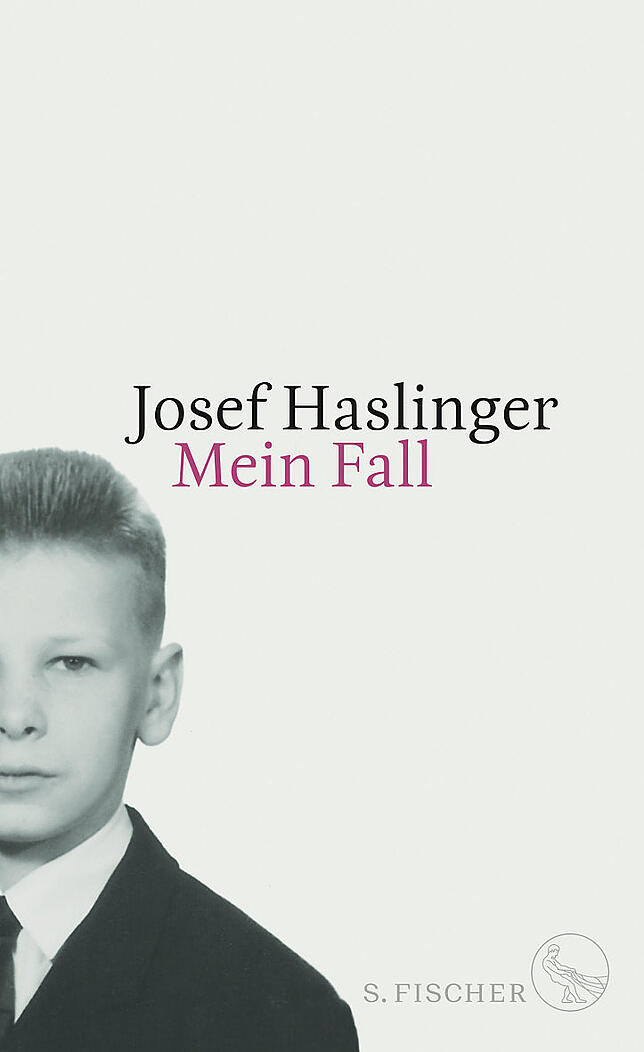

Das macht Josef Haslinger. Kommt aber zu keinem Ende. „Ich fürchte, es wird ein Buch daraus.“ Jetzt ist dieses Buch erschienen. Es heißt „Mein Fall“ – und der 1955 in Zwettl geborene Schriftsteller dokumentiert darin, wie er als Sängerknabe im Alter von elf, zwölf Jahren missbraucht wurde.

Haslingers Buch ist ebenso verstörend wie beispielhaft. Ohne auf die Mitleidsdrüse zu drücken, schildert er, wie er von gleich vier Erziehern zu sexuellen Diensten benutzt wurde. Nicht nur Pater Gottfried greift ihm ans Glied und befriedigt sich dabei selbst. Bei der Latein-Nachhilfe dient er auch Pater Maurus als „Masturbationshilfe“.

Ein Opfer, vier Täter

Der Stiftsorganist Viktor vergreift sich an ihm während einer Konzertreise. Und beim Orgelunterricht greift ihm der Pfarrer von Marbach an den Schenkel und arbeitet sich gezielt zwischen den Beinen hoch. Vier Kirchenmänner werden unabhängig voneinander zu Tätern. Von den Stockschlägen und Ohrwatschen, die der Präfekt Bruno verteilt, soll gar nicht erst die Rede sein.

Wer immer noch nicht aus der Kirche ausgetreten ist, trägt sich spätestens, wenn er diese Schilderungen liest, mit Austrittsgedanken. Wie Robert Musil in „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“ schreibt Haslinger über die sexuelle Verunsicherung der Pubertät. Anschaulich legt er dar, wie er als Kind der Annäherung der Paters nicht ausgewichen ist, sondern sie in gewisser Weise als Auszeichnung empfunden habe. Bis heute tue er sich manchmal schwer, die Ereignisse als „Missbrauch“ zu sehen.

Reden konnte er darüber mit keinem. „Paradoxerweise war der Einzige, zu dem ich ein inniges Vertrauensverhältnis hatte, derjenige, über den ich hätte sprechen müssen.“ Die Geistlichen waren nicht „die Bösen“, schreibt Haslinger in seinem Buch. Sie verstanden es, Nähe aufzubauen. Erst die Erinnerungsselektion später habe ihm erlaubt, so der Autor, „nicht das ganze Leben als Opfer von Pädosexuellen herumzulaufen“. Der Preis dafür sei eine gewisse „Verharmlosung“ der Taten gewesen.

Immer wieder hat der am Leipziger Literaturinstitut lehrende Haslinger, der durch seinen Roman „Opernball“ (1995) berühmt wurde, über seine Jahre in der Klosterschule geschrieben. In seinem Debüt „Der Konviktskaktus (1980), in „Die plötzlichen Geschenke des Himmels“ (1983) oder zuletzt in „Child In Time“ (2019). Entstanden sind dabei Texte, die durch Authentizität und Ehrlichkeit bestechen und trotz ihrer Unmittelbarkeit nie Gefahr laufen, Betroffenheitsprosa zu werden.

Aufruf zur Aufrichtigkeit

Die Zerrissenheit, die die Ereignisse der Kindheit bis heute in ihm auslösen, ist zu spüren, aber Haslinger trägt seine Haut nie zu Markte. Das ist sein Stoff. Er macht daraus Literatur. In einer Zeit, in der fast täglich neue Missbrauchsskandale ans Licht kommen und die Kirche weiterhin nur zögerlich versucht, diese aufzuklären, ist sein Buch ein Appell, aufrichtig zu sein und endlich Klarheit zu schaffen. Das ist das Mindeste, was die Verantwortlichen für die Opfer von damals tun können.