An der Wiege der deutschen Freiwilligen Feuerwehren steht eine Revolution: Im Vorfeld der bürgerlichen Aufstände von 1848/49 hatten freiheitlich gesinnte Männer vor allem im deutschen Südwesten die Initiative ergriffen, und den mehr pittoresken als nützlichen „Bürgermilitärs“ so genannte „Brandpiquets“ angegliedert: Das waren freiwillig organisierte, meist von Turnern gebildete Einheiten. Ihr Ziel: Die mittelalterliche Feuerlöschordnung der Städte mit ihren ungelernten Hilfsmannschaften durch eine ehrenamtliche, straff ausgebildete und gut ausgerüstete Truppe abzulösen. Zum ersten Mal wurden damit hoheitliche Aufgaben der Gemeinde von einer Selbsthilfeinitiative der Bürger übernommen.

Sehen Sie hier im Video eine historische Spritzenmannschaft. Sie demonstriert in Salem, wie einst Wasser gepumpt wurde:

Demokratische Offizierswahl

Eine Besonderheit der neuen Freiwilligen Feuerwehren war ihre streng demokratische Verfassung: Kommandant und Offiziere wurden für eine begrenzte Amtszeit von der Mannschaft gewählt, die Feuerwehr als Verein geführt. Anfangs finanzierten sich die Wehren aus Mitgliedsbeiträgen, erst später leisteten die Kommunen Unterhaltszuschüsse. Für den obrigkeitlichen Fürstenstaat waren die Männer im Messinghelm jedoch gefährliche Umstürzler: Unmittelbar nach dem Scheitern der Revolution von 1848/49 wurden viele Feuerwehren verboten, ihre Mitglieder politisch verfolgt. Später brachten die Nazis die Feuerwehren auf ihren Kurs, wie oben das Bild einer Parade in Konstanz von 1937 zeigt.

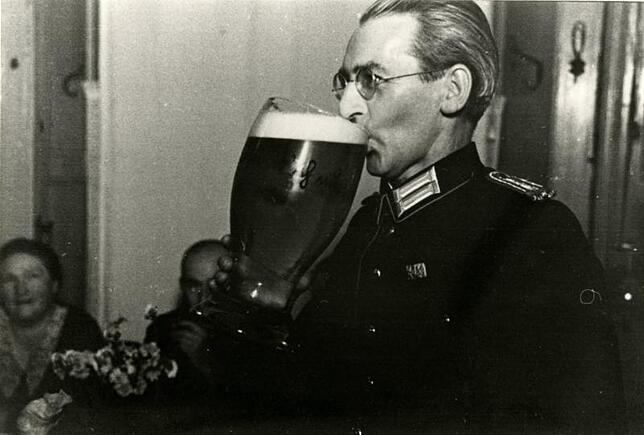

Kameradschaft

Ein Schlüsselwort der Feuerwehrgeschichte: Aus der revolutionären Idee der Brüderlichkeit wurde im Kaiserreich die „Kameradschaft“. Der gemeinsame Trunk, Ausflüge, eigenes Feuerwehr-Liedgut und der Bierseidel mit Feuerwehrdekor kennzeichnen eine Vereinskultur, die schon damals vor allem in eine unliebsame Richtung interpretiert wurde: Die allzeit durstige Feuerwehr!

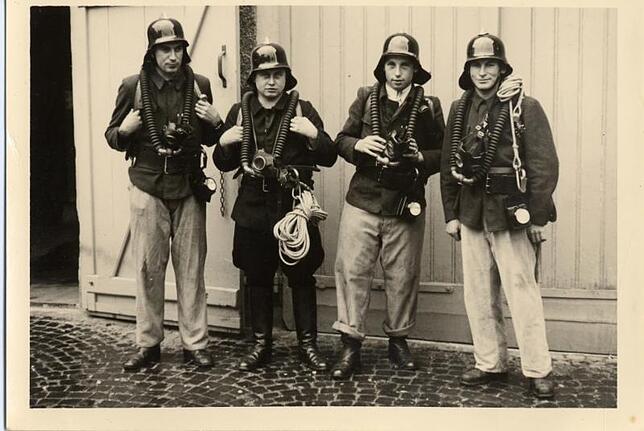

Militarisierung

Die obrigkeitstreu gewordenen Feuerwehren orientierten sich ab 1871 stark am militärischen Wertecodex: Die Feuerwehr wurde zu einer Art „Ersatzmilitär mit Messinghelm“. Nach dem Ersten Weltkrieg, als die Alliierten Deutschland die Wehrpflicht untersagten, verstand sich die Feuerwehr als Platzhalter des Militärs: Befehlston, Rangabzeichen und Orden prägten das Bild. Als Adolf Hitler 1933 an die Macht kam, jubelten die Feuerwehrverbände. Doch der „Führer“ hielt nichts von Offizierswahl, er schaffte die demokratischen Traditionen ab. Mit dem Reichsfeuerlöschgesetz von 1938 wurden die Feuerwehren zu „Hilfspolizeitruppen“ und dem Oberbefehl des Chefs der Deutschen Polizei, Heinrich Himmler, unterstellt.

Der Helm

Eine zwar sportlich geübte Disziplin unter den Feuerwehrleuten war die Pflege ihres besten Stücks: Der Messinghelm war, im Unterschied zur hierzulande ungeliebten preußischen Pickelhaube, das sichtbareste Erkennungszeichen der noch jungen freiwilligen Institution. Das historische Vorbild zum deutschen Messinghelm mit dem farbigen Rosshaarbusch, dem „Schwapp“, wie er in Süddeutschland hieß, ist übrigens der Helm der 1811 von Napoleon geschaffenen militärischen Elite-Einheit des „Bataillon Sapeurs-Pompier de Paris“. Sein goldenes Blech musste glänzen.

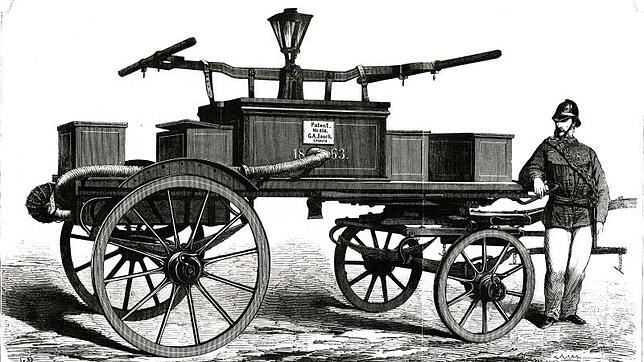

Motor des Fortschritts

Das 19. Jahrhundert war vom „Glauben an das mechanische Wunder“ geprägt. Anfangs der Industrialisierung wurden die wieder zugelassenen technikbegeisterten Feuerwehren in den Kommunen zu einem Motor der Mechanisierung. Der Brandschutz war ein Erfolg verheißendes Handlungsfeld für aufstrebende Pumpen- und Leiterfabriken wie Carl Metz oder Konrad Dietrich Magirus, die in den Feuerwehren Verbündete für ihr Produktmarketing fanden. Die Mechanisierung wirkte auch auf andere Gebiete des Feuerlöschwesens: Moderne Rettungsgeräte, Alarmvorrichtungen, Schiebeleitern, bessere Schläuche und Helme und die städtische Wasserleitung mit Hydranten hielten Einzug.

Die „Motorspritze“

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts revolutionierte das Automobil die Rettungsarbeit der Feuerwehr – freilich nicht ohne Widerstände. Denn mancher Feuerwehrhauptmann auf dem Dorf fühlte sich mächtig in seiner Ehre angegriffen, wenn die leistungsfähige „Motorspritze“ aus der größeren Nachbarstadt angerauscht kam. Oft löschten die motorisierten Nachbarn schon, während der Dorfkommandant noch im Nachthemd vor dem Bett stand. Im Hegaudorf Beuren kam es noch Anfang der 1930er Jahre zu einer wüsten Kampfszene als eine örtliche Wehr darauf bestand, der Brand sei „üser Füer“ und dieser Forderung durch Axthiebe auf die Schläuche der Engener Motorspritze Nachdruck verlieh.

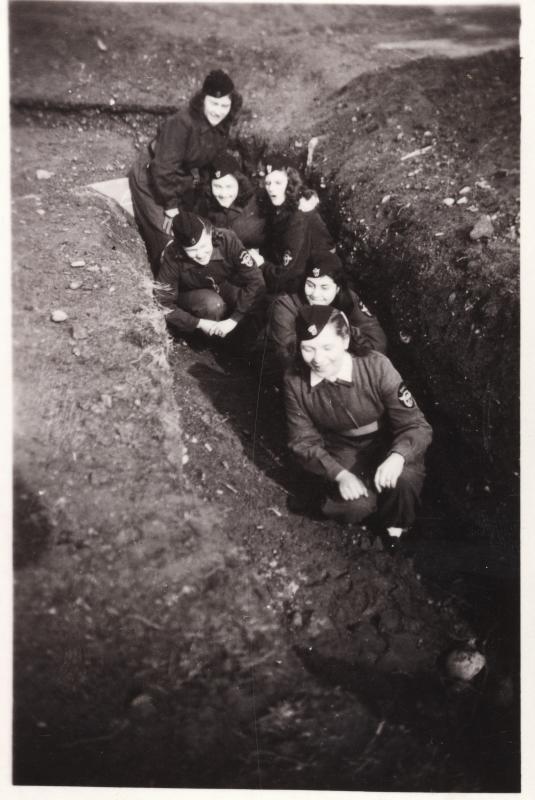

Frauen und Bombenkrieg

Der Bombenkrieg, von Hitler begonnen, kehrte als physikalisch-chemisch perfektioniertes Verfahren der alliierten Kriegsführung nach Deutschland zurück. In dieser Phase, als die Männer zu Hause fehlten, wurden auch die bisher von der Feuerwehr ausgeschlossen Frauen zum Dienst zwangsverpflichtet. Hunderte von ihnen starben in den Bombennächten. Es dauerte bis in die 1970er Jahre, bevor die reguläre Aufnahme von Frauen in Freiwilligen Feuerwehren möglich wurde.

Der Autor Tobias Engelsing, 57, selbst Feuerwehrmitglied, promovierte 1990 mit einer Arbeit über die Sozialgeschichte der Freiwilligen Feuerwehren. Seither hat er zahlreiche Biografien und Bücher zum 19. Jahrhundert und zur Zeitgeschichte veröffentlicht. Seit 2007 leitet er die Städtischen Museen Konstanz.