Es ist im Winter 1918 in Zürich, als Wilhelm Lehmbruck zu einem Hammer greift und eine seiner Büsten in Stücke schlägt. Wenige Wochen später ist der Künstler tot. Gestorben durch die eigene Hand in seinem Atelier in Berlin. Das Kunstwerk, das er zerstörte, trug den Arbeitstitel „Kopf eines Denkers“ und galt als Selbstporträt. Auch wenn die zerborstene Büste auf einen Akt der Selbstzerstörung verweisen könnte, trieb den 38 Jahren alten Künstler wohl etwas anderes zu der Verzweiflungstat: sein Unvermögen, das menschliche Denkvermögen visuell darzustellen.

Dabei ist Lehmbruck unter den expressionistischen Künstlern einer, der diesem Ziel am nächsten kam. Nicht nur, indem er seine lang gestreckten Figuren in mehreren Prozessen dezimierte, um in ihr Innerstes vorzudringen. Etwa wenn er lebensgroße Standfiguren wie den „Emporsteigenden Jüngling“ (1913) zur Büste und schließlich zum Kopf reduzierte. Sondern auch, weil er sich als einer der ersten unter seinen Zeitgenossen neben traditionellen Werkstoffen wie Bronze und Marmor mit neuen Materialien auseinander setzte – bemüht um eine ausdrucksstarke Wirkung der figürlichen Plastiken.

Gleiche Motive, verschiedene Techniken

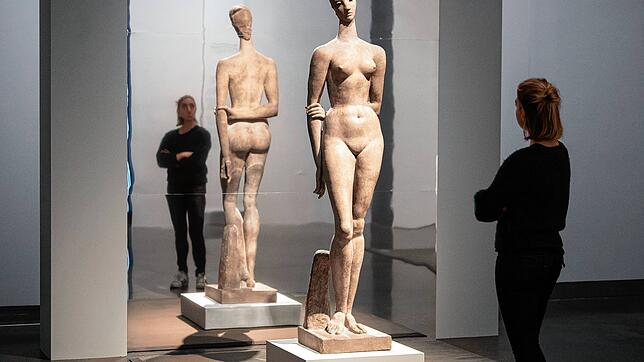

Lehmbruck, ein Getriebener zwischen Stationen und Ateliers in Düsseldorf, Paris, Berlin und Zürich, experimentierte mit Terrakotta, goss in Stein und Zement, erprobte verschiedene Techniken an gleichen Motiven. Das Ergebnis: vielfältige Farben und Oberflächen, die zu unterschiedlichen Anmutungen führten. Seine Figuren erscheinen als antike Statuen wie die aus grauer Steinmasse gegossene „Große Stehende“, deren Ebenbild in dunkel glänzender Bronze ungleich eleganter wirkt. Und sie sind anmutig wie die „Kleine Sinnende“ aus rötlichem und beigefarbenem Stuck, deren Varianten in Gips, Bronze, Terrakotta und Zement andere Aussagen haben.

In der Haltung des Kopfes, der Drehung des Körpers, in der Wahl der Proportionen zeigt Lehmbruck mit auf das Wesentliche reduzierten Formen Stimmungen. In ihrer „Lebensangst und Weltverträumtheit“, so Lehmbrucks Biograf Paul Westheim, kommen die Gestalten heutigen Gemütszuständen nahe.

Arbeitsweise steht im Fokus

Den Einsatz verschiedener Materialien nimmt jetzt erstmals eine Ausstellung in den Fokus. Mit „Wilhelm Lehmbruck. Variation und Vollendung“ wollen Christiane Lange, Direktorin der Staatsgalerie Stuttgart, und der Lehmbruck-Experte Mario-Andreas von Lüttichau der Arbeitsweise des 1881 in Duisburg geborenen Künstlers nachspüren. Ein Vergleich der Formen in unterschiedlichem Material lohnt, auch wenn die Präsentation allzu akademisch und monoton geraten ist.

Am nächsten kommt man Lehmbrucks Vorgehen über die Figuren in diversen Zuständen: In der Gegenüberstellung von intakter Ganzfigur, Torso, Büste und Fragment, etwa bei der „Großen Sinnenden“, zeigen aus dem Material herausschauende Drähte und Steine Zerfall und kriegsbedingte Zerstörung an und lassen den Arbeitsprozess erahnen. Alle ausgestellten Werke sind noch zu Lehmbrucks Zeiten entstanden, der Künstler hat also selbst Hand an sie gelegt. Dass sie noch erhalten sind und einige von anderen Museen und privaten Sammlern nach Stuttgart gegeben wurden, ist nicht selbstverständlich.

Viele Werke aus eigenem Bestand

Die meisten der 33 in Stuttgart gezeigten Exponate stammen aus eigenem Bestand. Zu dem gehören sie zwar schon seit den 1940er-Jahren. Doch waren sie nur dauerhaft von Lehmbrucks Erben ausgeliehen. Als sie verkauft werden sollten, bestand für die Staatsgalerie die Gefahr, sie zu verlieren. In einer millionenschweren Ankauf-Aktion des Landes Baden-Württemberg mit anderen Geldgebern konnten Schlüsselwerke wie die Bildnis-Büste „Frau Adèle Falk“ erworben und dauerhaft für die Landeshauptstadt gesichert werden.

Dazu kommt „Der Gestürzte“, bei dem es sich um einen Nachguss handelt und der daher mit den ebenfalls angekauften 69 Druckgrafiken und Zeichnungen Lehmbrucks in der Parallelschau „Die Bedeutung der Linie“ zu sehen ist. Nicht als Vorzeichnungen für Plastiken gedacht, sondern als eigenständige Arbeiten, stellen die Zeichnungen, Radierungen und Kreide-Arbeiten Lehmbruck als Grafiker vor und erläutern auch hier dessen tiefes Einsinken in die Gefühlswelt des Menschen.

Wilhelm Lehmbruck in der Staatsgalerie Stuttgart, bis 24. Februar 2019, geöffnet sind die Ausstellungen täglich außer Montag von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag ist bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es hier.