Die gute Nachricht vorweg: Gemeinsinn hält gesund! Wer immer nur an den eigenen Vorteil denkt, ist neurowissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge anfällig für chronische Entzündungen. Es drohen Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs.

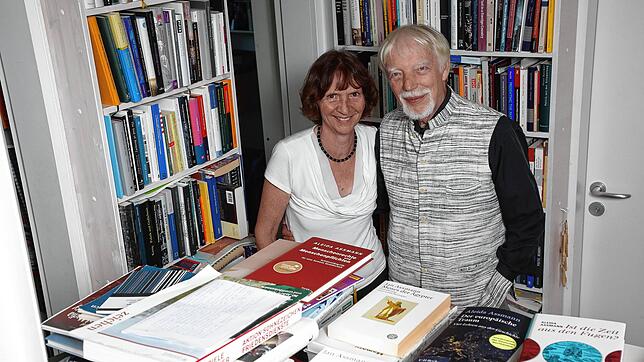

Man sollte also annehmen, Kriege zu beenden müsste für Ärzte ein Leichtes sein. Weil die Realität aber anders aussieht, nähern sich Aleida und Jan Assmann in ihrem neuen Buch der Frage nach Empathie und Solidarität ganz grundsätzlich an: „Gemeinsinn – der sechste, soziale Sinn“ bildet den Abschluss eines langen Forscherlebens als Ehepaar, im Februar ist Jan Assmann 85-jährig gestorben.

Kants „Sensus Communis“

Von einem sechsten Sinn hatte einst schon Aristoteles gesprochen. Eine Art Rechenzentrum dachte er sich, das die aus dem menschlichen Tasten, Hören, Sehen, Schmecken und Riechen ermittelten Daten zusammenführt. Spätere Philosophen entwickelten die Idee weiter, bei Kant wird daraus ein „sensus communis“. Im ästhetischen Erleben, dem gemeinsamen Geschmack können sich die Sinne unterschiedlicher Menschen miteinander verbinden, es entsteht ein soziales Gefüge.

Doch so schön diese Vorstellung anmutet – dass daraus automatisch auch Solidarität entsteht, lässt sich nicht belegen. Im Gegenteil: Gemeinsinn hält zwar gesund, aber nicht aus Nächstenliebe, sondern eher Kalkül. „Tief drin sind wir Rappenspalter“, sagt der Schweizer Soziologe Heiko Rauhut: „Wir überlegen uns genau, was wir geben und im Gegenzug dafür erhalten.“

Und auch die Philosophie hat nicht nur die rosarote Ausgabe des „sensus communis“ im Programm. Carl Schmitt war Vordenker der sogenannten konservativen Revolution, die dem Dritten Reich den Weg bereitet hat. Er definierte Gemeinsinn vor allem durch Abgrenzung. „Wer Menschheit sagt, will betrügen“, lautete sein Credo: Gemeinsinnig kann nur handeln, wer den Feind vom Freund zu unterscheiden vermag. Mit ihrem völkischen, antisemitischen Gemeinschaftsbegriffs gaben die Nazis bald die konkrete Antwort auf diese braungraue Theorie.

Solche auf Ausschluss und Isolation abzielenden Varianten des Gemeinsinns sollte im Kopf behalten, wer heute leichthin Schlagwörter wie Empathie und Mitgefühl gebraucht. Es lässt sich eben immer leicht von Gemeinsinn reden und eine heile Welt einfordern, solange nur deren konkrete Ausgestaltung im Ungefähren bleibt.

Dabei kommt die Gefahr für ein universalistisches Verständnis von Gemeinsinn keineswegs allein von rechts. Eine linke Identitätspolitik geht in ihrer Forderung nach kulturellem Respekt so weit, dass sie auch empathisches und solidarisches Eintreten für Minderheiten oder Opfergruppen unter Verdacht stellt. Für eine diskriminierte Gruppe kann ihr zufolge nur sprechen, wer ihr selbst angehört, die Benachteiligung also am eigenen Leib erlebt hat.

Das Autorenpaar macht es sich nicht so leicht, dieses Anliegen von vornherein als undemokratisch abzubügeln. Es gebe durchaus gute Gründe für dieses Konzept, schreiben sie: etwa, wenn es darum geht, einen Nachholbedarf zu decken und endlich Unterschiede anzuerkennen, zu würdigen, die allzu lange sträflich vernachlässigt wurden. Und doch, da gibt es auch den schlechten Grund. Er bestehe darin, „Diskursgrenzen zu errichten, die neue soziale Schranken zementieren.“

Zwar hat sich inzwischen auch eine Gegenbewegung des „radikalen Universalismus“ etabliert. Doch damit stehen sich nurmehr zwei unversöhnliche Denkschulen gegenüber: die eine beantwortet jede gesellschaftspolitischen Frage aus der Perspektive von Identitätszugehörigkeiten. Die andere bestreitet deren Relevanz pauschal und tut so, als spielten Hautfarbe oder Geschlecht überhaupt keine Rolle.

Wie also aus dieser Sackgasse wieder herauskommen? Aleida und Jan Assmann werben für das Prinzip der mehrfachen Zugehörigkeit: Statt „Entweder oder“ gilt „Sowohl als auch“. Menschen haben stets mehr als nur eine Identität, und sie sind auch in der Lage, von der einen Identitätsebene auf die andere zu wechseln. Wenn es der Gesellschaft gelinge, Identitäten weder zu verfestigen noch abzuschaffen, sondern ganz einfach nur ihre Grenzen durchlässig zu machen: Ja dann habe Gemeinsinn wieder eine Chance.

So klar, wie die Autoren die Problematik hinter dem Schlagwort Gemeinsinn herausarbeiten, so bedrückend erscheint der Status quo. Unterschiedliche Ebenen von Identität, „Sowohl als auch“ statt „entweder oder“: Es gibt zu denken, dass solche Voraussetzungen eines Diskurses überhaupt einer Klarstellung bedürfen. Aleida und Jan Assmann haben die dringend benötigte Anleitung zu einer solidarischen Gesellschaft geliefert.