In seiner Laudatio auf die Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels Jan und Aleida Assmann im Jahre 2018, erinnerte Hans Ulrich Gumbrecht an einen Essay von Jan Assmann über „Todesbilder und Totenriten im Alten Ägypten“. Darin heißt es, dass unsere Kultur dem Wissen um den Tod und die Sterblichkeit entspringt: „Sie stellt den Versuch dar, einen Raum und eine Zeit zu schaffen, in der der Mensch über seinen begrenzten Lebenshorizont hinausdenken und die Linien seines Handelns, Erfahrens und Planens ausziehen kann“.

Vor Jan Assmann, sagte Gumbrecht, habe noch niemand die These entwickelt, dass sich die Kultur aus dem Wissen um den eigenen Tod entfaltet. Und der Laudator brachte den Ägyptologen Assmann ins Spiel.

Von Ägypten in die Moderne

Die Alten Ägypter hatten demnach mit Blick auf den Tod eine Gegenwart geschaffen, die sich ohne Anfang oder Ende in die Vergangenheit und in die Zukunft dehnte. Gumbrecht: „In die Vergangenheit als vom Staat auferlegte Verpflichtung, eine Tradition moralischen Lebens durch die Erinnerung präsent zu halten; und in die Zukunft mit der Hoffnung, dank besonderer Rituale der Bestattung den individuellen Tod mit einer Einbindung in die Zyklen der Natur zu überleben“.

Die Botschaft der ägyptischen Pyramiden ist daher als Protest gegen den Tod und zugleich als der grandioseste Versuch seiner Überwindung zu verstehen. Es ist wohl wahr, ohne Fantasmen der Unsterblichkeit oder zumindest einer gewissen Fortdauer über unser kurzes Erdendasein hinaus kann der Mensch sein Handeln nicht als sinnvoll erfahren.

Ein Verlust für die Wissenschaft

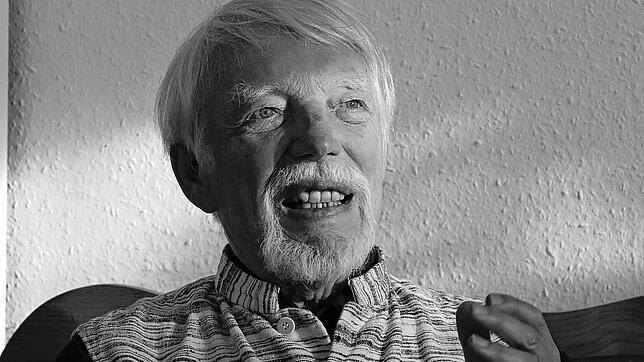

Nun ist Jan Assmann, der den Tod zum Thema einer Kulturtheorie machte, im Alter von 85 Jahren in Konstanz nach langer, aber geduldig ertragender Krankheit gestorben. Er hat sich in nahezu 60 Jahren Autorschaft, als Professor und Forscher einen internationalen Ruf als Ägyptologe und Religionswissenschaftler erworben. Bis zuletzt arbeitete er – einmal mehr mit seiner Frau, der Anglistin und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann – an einem Buch über „Gemeinsinn und Solidarität“, das im Sommer erscheinen wird. Sein Tod ist ein Verlust für die Welt der Geisteswissenschaft. Mit ihm verliert auch seine Familie ihren väterlichen Mittelpunkt.

Fünf Kinder haben die Assmanns, die sie oft auf Vortragsreisen mitnahmen. In ihnen lebt Jan Assmann – der ein sanfter, eher leiser und vor allem freundlicher und menschenzugewandter Mann war – weiter fort. In einem Interview bezeichnete er seine Kinder als „unsere Pyramiden“.

Nur wenige können so mitreden

„Er ist unantastbar als Wissenschaftler“, sagte einmal Aleida Assmann über ihren Mann. Wohl auch deshalb, weil Ägyptologie ein Gebiet der Gelehrsamkeit ist, bei dem nur wenige mitreden können. Um so erstaunlicher, dass sein Werk, Bücher, Essays, Reden, über den Elfenbeinturm der Wissenschaft hinaus nicht nur registriert und viel bepreist, sondern auch diskutiert wurde. Das hat seinen Grund darin, dass der Ägyptologe eine Brücke schlug vom Alten Ägypten in die Moderne, wobei er auch die politische oder theoretische Legitimation von Herrschaft im Blick behielt.

Wenn er über Christentum, Judentum oder Islam nachdachte, über Quellen von Intoleranz, Gewalt, Hass und Ausgrenzung, wie in der großen Studie „Die Mosaische Unterscheidung – Oder der Preis des Monotheismus“, dann eckte er auch (gerne) an. Vor allem mit der Behauptung, dass der Monotheismus, also der Glaube an einen einzigen allmächtigen Gott, „den Hass und die Sünde in die Welt gebracht“ habe, erntete Assmann viel Aufmerksamkeit, aber auch Widerspruch. Seinen Kritikern kam er mit dem Buch „Exodus. Die Revolution der Alten Welt“ entgegen, in dem er die Perspektive korrigiert und die Geschichte vom Auszug aus Ägypten nach Israel maßgeblich für die Erfindung des Glaubens an den einen Gott darstellt, und gleichzeitig als die Gründungserzählung der modernen Welt.

Er konzediert, dass der friedliche Monotheismus die Existenz anderer Religionen anerkenne. In „Achsenzeit. Eine Archäologie der Moderne“, nimmt er ein Wort von Karl Jaspers auf und führt das Thema luzide vorwärts zurück nach China, nach Griechenland, wo Philosophen wie Zarathustra, Konfuzius, Pherekydes und andere nahezu gleichzeitig die Gottesfrage stellten.

Das kulturelle Gedächtnis

Ein anderes Feld, das der Ägyptologe, Religions- und Kulturwissenschaftler – auch hier gemeinsam mit Aleida Assmann – beackerte, war das Thema der Erinnerungskultur. Im Kern ist es in „Todesbilder und Todesriten“ angelegt, wobei es dort den „Status einer existenziellen Sehnsucht“ (Gumbert) nicht überschritt. Das Paar hat mit zahlreichen Publikationen den Begriff des „kulturellen Gedächtnisses“ und die damit verbundenen Debatten mitgeprägt. Eines seiner wichtigsten Werke ist die 1992 erstmals publizierte Monographie „Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen“.

Längst geht es dabei nicht mehr nur um die Holocaust-Erinnerung. Durch den Zuzug, durch die neue Zusammensetzung des nationalen Wir, kommen etwa auch Migrationsgeschichten als Teil der Geschichte aller Deutschen in den Fokus.

Musik war ihm wichtig

Jan Assmann, der auch als Herausgeber fungierte, hatte ein Faible für Musik. Bei Grabungsarbeiten in Ägypten in den 1970er-Jahren hörte er von Kassetten Beethoven-Quartette. Er selbst spielte Klavier. Und natürlich schrieb er Bücher über Komponisten, die selbst bei Musikexperten Euphorie auslösten. Beethovens „Missa Solemnis“ nahm er sich vor. Der Protestant Assmann näherte sich der „feierlichen Messe“, wie das katholische Hochamt seit dem Mittelalter genannt wird, vom Ursprung des christlichen Gottesdienstes her. Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ beschäftigte ihn ebenso wie Händels Oratorium „Israel in Egypt“.

Die Kritik zeigte sich beeindruckt davon, wie Assmann leidenschaftlich und lehrreich zugleich in Händels Biografie einführt, den Kompositionsprozess und die Rezeptionsgeschichte erläutert. In den letzten Wochen seines Lebens las er die Musik lieber, als dass er sie hörte, weil er sich, wie er sagte, über die zu schnellen Tempi ärgerte. Dass ihn auch Literatur interessierte, das lässt sich an seiner Kommentierung der Josephs-Romane von Thomas Mann nachlesen.

Ein Gelehrter der alten Schule

Jan Assmann, eigentlich Johann Christoph Assmann, gehörte zu den selten gewordenen, allumfassend gebildeten Gelehrten alter Schule. Er wurde am 7. Juli 1938 als Sohn des Architekten Hans Assmann und seiner Frau Charlotte in Lengelsheim im Harz geboren. Nach dem Umzug nach Heidelberg studierte er Klassische Archäologie und Gräzistik, bevor er sich endgültig der Ägyptologie zuwandte. Schon damals kannten sich Aleida und Jan, spielten gemeinsam Musik. Nach Studienaufenthalten in München, Göttingen und Paris promovierte er in Heidelberg zum Thema „Liturgische Lieder an den Sonnengott“.

Zu dem Zeitpunkt begann seine künftige Frau Aleida ihr Studium. Im Anschluss an die Promotion arbeitete Assmann für das Deutsche Archäologische Institut in Kairo und begann in der Nekropole von Theben bei Luxor mit archäologischer Grabarbeit. Später leitete er die Grabungen und publizierte über Grabanlagen.

Nach der Habilitation 1971 übernahm er bis zu seiner Emeritierung 2003 den Heidelberger Lehrstuhl für Ägyptologie. Gastprofessuren und Fellowships führten ihn nach Berlin, München, in die USA, nach Paris und Jerusalem. 2005 nahm er eine Honorarprofessur für Kulturwissenschaften und Religionstheorie an der Universität Konstanz an, wo seine Frau, längst promoviert und habilitiert, Anglistik lehrte.

„Unsere Beziehung begann vor 60 Jahren mit einem Akt gegenseitiger Bewunderung“, sagte Aleida Assmann vor zwei Jahren in einem Interview. Der Bund, den sie geschlossen haben, hat sich bewährt. Es gibt einige berühmte Forscherpaare, die Curies, die Myrdals… Zu diesen Berühmtheiten gehören Jan und Aleida Assmann.