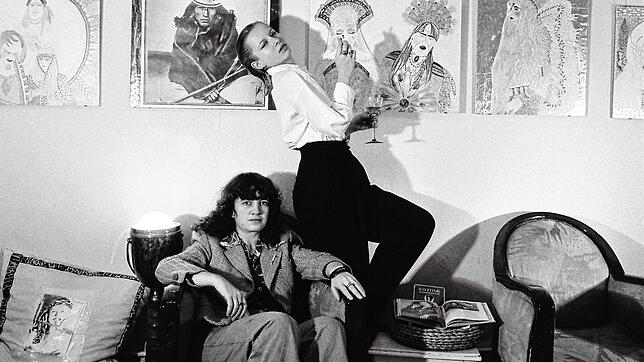

Sie mussten einfach aufeinandertreffen. Die bildende Künstlerin Ulrike Ottinger und die zehn Jahre jüngere Kunstschülerin Tabea Blumenschein. Die eine, 1969 gerade aus Paris zurückgekehrt und kurz davor ihre visuellen Vorstellungen auch mit Hilfe des Mediums Films zu verwirklichen, die andere, die im Rausch der Farben opulente Bilder, Stoffe und Kostüme schuf. Die offenkundige Kongenialität lässt die beiden auch schnell ein Paar werden. Keine Selbstverständlichkeit am Bodensee der frühen 70er Jahre.

Doch mit Gründung der Universität Konstanz 1966 wächst auch bald eine künstlerisch-intellektuelle Szene heran, deren Ansehen und Bedeutung über die Grenzen der Stadt hinaus zunimmt.

In der Salmannsweiler Gasse in Konstanz wird Ulrike Ottinger zusammen mit ihrer Partnerin Tabea Blumenschein rasch zum Mittelpunkt einer Avantgarde, die sich auch in der sogenannten Provinz nach Aufbruch und Sprengung aller Konventionen sehnt.

Neben der von Ottinger betriebenen Kultkneipe „Salzbüchsle“ etablieren sich dort auch eine kleine Buchhandlung, der „Filmclub Visuell“ und ihre Edition und Galerie „galeriepress“, mit der Ottinger Arbeiten von Künstlern wie Wolf Vostell, David Hockney und Richard Hamilton nach Konstanz bringt.

Noch zu ihrer Konstanzer Zeit dreht sie von 1971 bis 1973 zusammen mit Tabea Blumenschein ihren ersten Film „Laokoon und Söhne“. Ottinger und Blumenschein ziehen nach Berlin, fortan wird der Film im Mittelpunkt des Schaffens der beiden Frauen stehen.

Dieser fruchtbaren Zusammenarbeit hat jetzt die Berlinische Galerie in Kreuzberg eine umfangreiche Ausstellung gewidmet. Unter dem Titel „ZusammenSpiel“ sind 60 Zeichnungen und 40 Fotos zu sehen, die nicht nur die enge Verbundenheit der beiden Künstlerinnen dokumentieren, sondern auch zeigen, wie das Schaffen der beiden förmlich ineinanderfließt.

Ihre erfolgreichsten Filme wie „Madame X“, „Bildnis einer Trinkerin“ (1979), und „Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse“ (1984), wären ohne diese künstlerische Wechselbeziehung weder in dieser Form entstanden noch überhaupt möglich gewesen.

Und deshalb ist der Titel der Berliner Ausstellung „ZusammenSpiel“ treffend und mit Bedacht gewählt. So wird einerseits die spielerische Leichtigkeit dieser Arbeiten betont, andererseits aber auch das geniale Zusammentreffen von Fertigkeiten dieser beiden Ausnahmekünstlerinnen.

Es ist nicht immer einfach, die komplizierten Visionen und Assoziationen einer Ulrike Ottinger zu verstehen und optisch umzusetzen. Tabea Blumenschein hat mit ihrem ornamentträchtigen, bisweilen auch maßlosen Stil dafür genau die richtige Ausstattung. Umgekehrt nutzt Ulrike Ottinger mit ihrer Kamera die schöne Ebenmäßigkeit von Blumenscheins Gesicht, um darauf, wie auf einer unberührten Leinwand die unterschiedlichsten Geschichten zu erzählen.

Blumenscheins plakative, schrille bis zum Trash reichende Sicht der Welt vermischt sich mit der eher assoziativen Wahrnehmung Ottingers. Die parallele Präsentation von Blumenscheins Malerei und den Szenenfotos aus Ottingers Filmen zeigt auch, wie weit die beiden Frauen in ihrem Spiel mit den Geschlechtern, mit der grotesken überzeichneten, aber gerade dadurch so bezeichnenden Abbildung der Realität ihrer Zeit voraus sind, lange bevor der Begriff „queer“ überhaupt erfunden wurde.

Die sehr reichhaltige Berliner Schau verschweigt aber nicht, wie das „ZusammenSpiel“ schließlich an sein jähes Ende kommt. Ottinger und Blumenschein trennen sich Ende der 70er Jahre. Die feinsinnige Künstlerin und die queere Punk-Ikone hatten sich zu weit voneinander entfernt. Beide stoßen in neue, bislang fremde Welten vor. Ottinger dreht fesselnde Dokumentarfilme in den entlegensten Gegenden der Welt, Blumenschein sucht die Exotik nach Innen, exponiert sich im Künstlerkollektiv „Tödliche Doris“ und malt rauschhaft weiter. Dann Obdachlosigkeit, Selbstzerstörung und Armut, bis sie 2020 in Berlin stirbt. Dennoch bleiben sich die beiden Frauen verbunden.

Um Blumenscheins Existenz zu sichern, hatte Ottinger viele derer Bilder gekauft. Blumenschein vermacht ihr Gesamtwerk an Ulrike Ottinger. Diese wiederum übergibt den Nachlass an die Berlinische Galerie, die daraus nun diese wunderbare Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert.

Eine bemerkenswerte Schau über zwei bemerkenswerte Frauen, die sich in einer kleinen Gasse in Konstanz trafen und die einen weit mehr als nur einen bunt schillernden Aspekt in der modernen Kunst- und Filmszene hinterlassen haben.

Bis 31. Oktober, Öffnungszeiten: Mi.-Mo., 10-18 Uhr, Berlinische Galerie Kreuzberg.