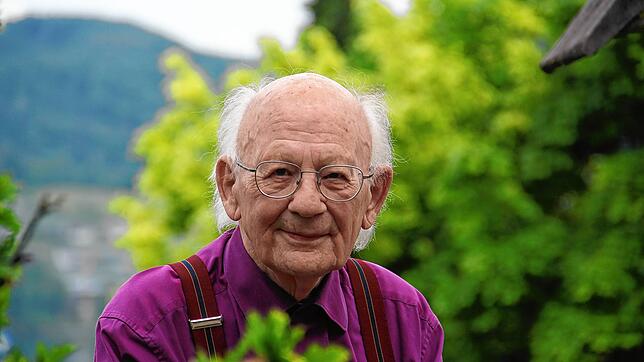

Violettes Hemd, Hosenträger, graue Bundfaltenhose. Bruno Epple empfängt den Besucher in seinem Wohnzimmer in seinem Haus in Wangen. Bücher, Bilder, polnische Volkskunst. Ein Tisch, um den sich schwere Ledermöbel gruppieren, der Rollator wird beiseite geschoben. Epple sitzt, er erzählt.

Das Kind vom Land: Bruno Epple wird am 1. Juli 1931 in Rielasingen im Hegau geboren. Später ziehen die Eltern mit ihm und seiner Schwester nach Radolfzell um. Das NS-Regime erlebt er als Jugendlicher aufmerksam mit. In den letzten Jahren hat es ihn verstärkt beschäftigt. Seite um Seite füllt er mit handschriftlichen Notizen. Er beschreibt darin die Hitlerjugend ebenso wie die NS-Funktionäre in Radolfzell. Vor Urteilen über diese Zeit und ihr Personal hütet er sich.

Ein Klosterschüler: Prägende Schuljahre verbrachte er an einem katholischen kirchlichen Gymnasium in Engelberg in der Schweiz. Es wird von Mönchen geleitet. Das geordnete Leben, der schwarze Habit, das gepflegte Latein – es beeindruckte ihn zutiefst. Um ein Haar wäre Bruno Epple bei den Benediktinern eingetreten. Wäre da nicht der Faktor Weiblichkeit. „Die Schürzen waren mir näher als das Ordenskleid“, sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Er blieb Laie und hat es nie bereut.

Seinem Mutterglauben ist er treu geblieben, überzeugter Katholik. „Theologisch war ich immer interessiert“, sagt er. Religiöse Themen finden sich in seinem Werk zuhauf, vor allem in den Figuren aus gebranntem und dann bemaltem Ton. Stück um Stück stellen sie die Erzählungen der Bibel nach. Und seine vermeintlich rein humoristischen Fasnachtsbilder sind tief jenseitig imprägniert. Man muss nur mal hinschauen.

Maler ohne Lehrer: Der Umgang mit Pinsel und Ölfarbe fiel ihm in den Schoß. In einem Fachgeschäft besorgte er sich als junger Mann das Material und fing an. Nach kubistischen Umwegen fand er zum eigenen Stil, der zwischen naiv und hintersinnig pendelt. Die Bilder machten ihn bekannt, sie gingen weg wie warme Semmeln. Schon sein erstes Bild kauft ihm der Farbenverkäufer für 200 Mark ab. Das war eine Monatsmiete für den damaligen Studenten Epple. Ein Haufen Geld sowie die Erkenntnis: Mit Kunst kann man Geld verdienen.

„Ich habe nie modern gemalt“, bemerkt er. Mit abstrakten Stilen kann er bis heute wenig anfangen. Seine Bilder zeigen Wiesen, Menschen, Häuser, die er im Kleinformat mit mikroskopischer Schärfe malte. Nebenbei hörte er Sprachkassetten und rauchte mit Hingabe.

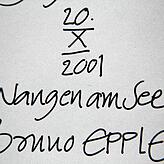

Sprache mit Pfiff: Bruno Epple ist eine Doppelbegabung, er malt und dichtet und übersetzt. Früh entwickelte er seine eigene, an mittelalterliche Chroniken erinnernde unziale Handschrift. Als Student hat er im Englischen Garten ein Erweckungserlebnis: Er schreibt erstmals ein Gedicht im Dialekt. Dieser Textsorte bleibt er treu. Als Studienrat unterrichtete er auf Hochdeutsch, zuhause verwandelte er sich in den Poet des Alemannischen. Ob in 20 Jahren noch jemand einen Ausdruck wie „wosches?“ versteht. Epple bezweifelt es. Und er fürchtet den Vormarsch von Anglizismen.

Heimat und Homer: Der 90-Jährige ist ein Hiesiger. Die gefleckten Perlhühner, die früher in seinem Garten scharten, sind ihm näher als Elefanten in Afrika. Sein Herz hängt an den antik geprägten Ländern Europas, er besuchte Spanien, Italien Portugal. Der Althistoriker Wolfgang Schuller zeigte ihm Griechenland. Heimat ist für Epple die Höri, auf der er wohnt. Aber auch die Dichtung von Homer.

Pauker und Professor: Seine Schüler aus den Gymnasien in Säckingen, Konstanz und Radolfzell sind längst erwachsen. Doch erinnern sie sich bis heute lebhaft an den Pauker Epple, der einen ebenso konservativen wie unkonventionellen Unterrichts hielt. Am liebsten legte er das Lehrbuch beiseite und dozierte frei über ein Thema. Oder er diskutierte mit den Schülern. Mit 40 wurde er zum Gymnasialprofessor befördert – ein Titel, den es heute gar nicht mehr gibt. 1989 hängte er die Pädagogik an den Nagel, um sich ganz auf die Arbeit im Atelier zu werfen.

Als seine jüngeren Kollegen alle in Jeans erschienen, focht ihn das nicht an. Der Studienrat Epple trug meist ein Jackett und Bundfalten. Jeans erschienen ihm wie billiges Anbiedern. Auch der politische Linksruck, den er im Kollegium beobachtet, war nicht seine Sache. „Links war ich nie“, bekennt er.

Kunst im Keller: Seine naiven Bilder hängen in vielen Wohnzimmern, viele davon in Südamerika (was er sich selbst auch nicht erklären kann). Stets waren sie begehrt, sie wurden oft von der Staffelei weggekauft. Das erklärt, weshalb er kaum ein Bild auf Lager hat. Was geschieht damit eines Tages? Der Direktor des Nürnberger Nationalmuseums wollte die Werke übernehmen. Das klingt ehrenvoll, doch für ihn wäre es ein museales Grab gewesen. Er sagt: „Die meisten Bilder werden doch gar nicht mehr in den Museen ausgestellt. Sie kommen ins Depot, niemand sieht sie.“ Höchstens eine Doktorandin, die auf der Suche nach einem Thema ist.

Frau des Lebens: Bruno Epple wäre ohne seine Frau Doris nicht denkbar. Die gelernte Optikermeisterin verstarb im vergangenen Herbst. Wo er in der Kunst unterwegs war, hatte Doris Epple ein gewaltiges soziales Werk aufgebaut. Ihre Suppenküche für St. Petersburg stützt bedürftige Menschen in der Großstadt, später auch in Moskau sowie in Sibirien. Jeden Tag saß sie am Schreibtisch in ihrem Haus, dirigierte ihre Köchinnen in Russland. Schreibmaschine und bemalte Postkarten waren die Instrumente für das karitative Netzwerk, das sie spannte. Ihr Lebenswerk besteht über den Tod hinaus: Die Caritas in Osnabrück hat die Arbeit und den legendären Karteikasten übernommen, deren Russlandreferent Ottmar Steffan führt die Arbeit für die Gründerin weiter.

Weise Voraussicht: Bruno Epple hat die Dinge nach seiner bedächtigen Art geordnet. Sein literarischer Nachlass liegt zu großen Teilen in den Archiven des Bodenseekreises in Salem. Weitere Schriften folgen, darunter zwei Regale voll mit Tagebüchern. Auch das materielle Erbe hat das Ehepaar weiträumig geregelt: Haus und Grundstück gehen an die Caritas in Osnabrück.

Bis vor einem Jahr malte er noch. Der Tod seiner Frau hat ihm zugesetzt. Inzwischen ist er wieder bei ordentlicher Gesundheit und von stoischer Ruhe. Ein fast fertiges Bild liegt im Atelier. Es zeigt ein Lamm auf grüner Wiese. „Die Blümle fehlen noch“, sagt er, die werde er noch ergänzen. Wohl Vergissmeinnicht oder Immortellen.