Die erste „Zauberflöte“ (1985/86): Auch wenn die Bregenzer Festspiele ihren Ursprung in der „Festwoche Bregenz“ haben, die erstmals 1946 stattfand, so schälten sich die Festspiele in der heutigen Form erst in den 80er-Jahren heraus. Einen wesentlichen Anteil daran hatte der Bau des 1980 eröffneten Festspielhauses. Es ist mit der Seebühne verbunden, sodass eine Aufführung bei Schlechtwetter im Haus fortgeführt werden kann.

Mit Mozarts „Zauberflöte“ (Regie: Jerôme Savary) starteten die Festspiele 1985 nach etlichen Krisenjahren neu durch. Erstmals kamen über 100.000 Besucher. Aus Kostengründen wurde die „Zauberflöte“ im Folgejahr wiederholt. Das war der Beginn des Zweijahresrhythmus‘ auf der Seebühne. Der neue Intendant Alfred Wopmann (bis 2003) setzte auf das Massenpublikum am Seeufer, zur neuen „Bregenzer Dramaturgie“ gehörte aber auch die Opernrarität im Festspielhaus sowie später die Reihe „Kunst aus der Zeit“ in der Werkstattbühne.

„West Side Story“(2003/04): Leonard Bernsteins „Westside Story“ (Regie: Francesca Zambello) markiert das Ende der Ära Wopmann. Ihm folgte im Jahr 2004 der Brite David Pountney als Intendant. Er kannte die Seebühne bereits von eigenen Regiearbeiten („Der fliegende Holländer“, 1993/94), „Nabucco“ (1993/94) und „Fidelio“ (1995/96) und wusste, wie der Festspielbetrieb läuft. Nun erbte er von seinem Vorgänger quasi den Erfolg der „Westside Story“.

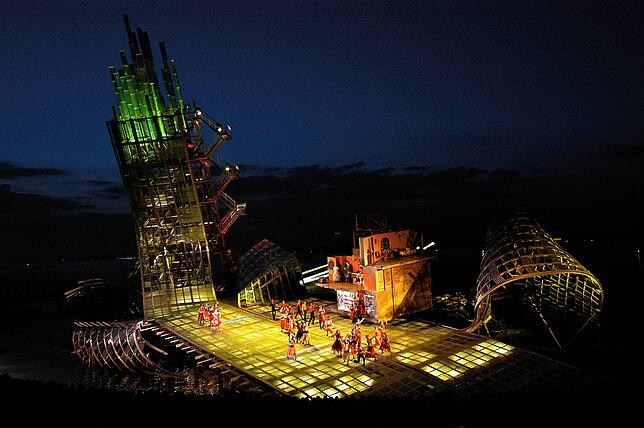

Denn die Produktion zählte in den beiden Sommern 405.000 Besucherinnen und Besucher – ein Rekord, der erst wieder mit Pountneys „Zauberflöte“ 2013/14 getoppt werden sollte. Für Leonard Bernsteins moderne Version des Romeo-und-Julia-Stoffes hatte Bühnenbildner George Tsypin einen bedrohlich wirkenden, hoch aufgerichteten „Wohlstandswolkenkratzer“ schräg auf die Bühne gebaut. Hinzu kam ein Backsteinhaus, das auf einer Schienenfahrbahn bewegt werden konnte.

„Tosca“ (2007/08): Das riesige blaue Auge, das Johannes Leiacker ins Zentrum der Bühne von Giacomo Puccinis „Tosca“ (Regie: Philipp Himmelmann) rückte, war nicht nur für sich genommen bereits spektakulär. Auch die Produzenten der James-Bond-Filme Barbara Broccoli und Michael G. Wilson sahen darin eine perfekte Kulisse für den neuen Film „Ein Quantum Trost“.

Im Mai 2008 rückte also das Filmteam um Hauptdarsteller Daniel Craig für zwei Wochen in Bregenz an, und das Festspielteam musste eine komplette Seeaufführung abliefern, damit 007 ein paar Bösewichte abgreifen konnte. 2000 Statisten wurden dafür als Festspielpublikum rekrutiert. Verfolgungsjagd und Schießerei im Festspielhaus folgten.

Letztlich fiel eine siebenminütige Sequenz für den fertigen Film ab, der dem Tosca-Auge weitere Berühmtheit bescherte. Damit nicht genug: Kurz nach James Bond nutzte auch das ZDF das Auge als Sendezentrale für die Fußball-EM. Das Auge musste dafür jedoch in der Senderfarbe Orange ins Publikum blicken.

„Die Zauberflöte“ (2013/14): David Pountney wollte zum Abschluss seiner Intendanz gar nicht Mozarts „Zauberflöte“ auf die Seebühne bringen, weil er sie für seebühnenuntauglich hielt. Eigentlich wollte er das Musical „Show Boat“ von Jerome Kern inszenieren.

Konzept samt Bühnenbildmodell waren bereits fertig, da deutete sich für den Festspielsommer 2011 ein Desaster an: Mit „André Chenier“ von Umberto Giordano stand eine eher unbekannte Oper auf dem Spielplan. Der Kartenvorverkauf schleppte, der Busreisemarkt kam nicht in Gang. An der Entscheidung für „André Chenier“ ließ sich nichts mehr ändern. Wohl aber an der für das ebenfalls nur bedingt bekannte Stück „Show Boat“.

Pountney schwenkte auf die sichere Bank „Zauberflöte“ um: „In Euro pro Minute gerechnet die profitabelste Besprechung, die ich je erlebt habe“, erklärte er später. Mit hundertprozentiger Auslastung wurde bis heute keine Produktion besser verkauft.

„Carmen“ (2017/18): Endlich ist mal eine Frau am Werk – die Britin Es Devlin entwirft zwei überlebensgroße, aus dem Bodensee ragende Hände für Georges Bizets „Carmen“. Tatsächlich ist sie seit 1946, als Maria Wanda Milliore für die Ausstattung des ersten, noch bescheiden in zwei Kieskähnen dümpelnden Spiels auf dem See verantwortlich gezeichnet hatte, die erst zweite Frau, die das Bühnenbild in die Bregenzer Naturkulisse baut.

Während sich Kasper Holtens Inszenierung eher bescheiden ausnimmt, hat die eingefrorene Geste der Hände, die ein Kartenspiel in die Luft werfen, eine Prägnanz, die man auf der Seebühne nicht immer erlebt. Gleichzeitig bieten die Rückseiten der Spielkarten genügend Möglichkeiten, die Bühne mittels Videoprojektionen zu beleben, scheinbar in Bewegung zu versetzen oder für Live-Projektionen der Sänger und Sängerinnen zu nutzen. Spielortgerecht ist auch der Schluss: Anstatt Carmen zu erstechen, ertränkt José sie im See, wo sie noch einige Minuten als Leiche ausharren muss.

„Rigoletto“ (2019/2021): Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich auf der Seebühne etwas bewegt. Aber dieser überdimensionale Clownskopf, den sich Regisseur Philipp Stölzl zusammen mit Heike Vollmer für Giuseppe Verdis „Rigoletto“ ausgedacht hatte, spielte richtiggehend mit. Anfangs mochte er noch friedlich aussehen, aber schon zu den ersten unheilvollen Akkorden der Ouvertüre öffnete sich sein Mund und er zeigte Zähne. Der Clownskopf diente als Vergrößerungsglas für das emotionale Geschehen auf der Bühne. Ob Fluch und Verderben oder Liebe und Zärtlichkeit – an den Kopfbewegungen und dem wechselnden Gesichtsausdruck ließ sich das ablesen.

Stölzls Inszenierung verband auf diese Weise geradezu vorbildlich die geforderten Schauwerte mit einer wohlüberlegten Stückdeutung. Die coronabedingte Zwangspause 2020 schadete der Beliebtheit nicht: Mit 99 Prozent Auslastung konnten sich die Verantwortlichen 2021 über eine gelungene Wiederaufnahme freuen. In diesem Sommer kehrt der Regisseur für Carl Maria von Webers „Freischütz“ zurück auf die Bregenzer Bühne.