Also: Erst kommt das Reinigungsöl auf die Haut, dann ein Waschgel, anschließend Säurepeeling, Toner, Essenz, Serum, Maske, Augencreme, Feuchtigkeitscreme, Sonnenschutz. In dieser Reihenfolge. Täglich! Denn wer schön sein will, muss nicht nur leiden. Er muss vor allem daran arbeiten.

Der Mensch schlägt sich schon seit Jahrtausenden damit herum. Und doch hat er sie bis heute nicht gefunden, diese eine alles entscheidende Formel für ein schönes Gesicht. Denn was, wenn zum Beispiel die oben aufgeführte koreanische Hautpflegeroutine zwar eine samtweiche, babyglatte Hülle hervorbringt – die darunter liegenden kantigen Wangen- und Kieferknochen aber jede Anmutung von rosiger Zartheit gleich wieder platzen lässt?

Dann muss eben der Chirurg ran. Schließlich hatte bereits Polyklet, antiker Bildhauer und Schöpfer weltberühmter Schönheiten aus Marmor, bereits einen Bauplan fürs perfekte Antlitz eines Menschen gezeichnet. Stirn-, Nasen- und Kinnpartie müssen demnach drei gleichmäßige Teile des gesamten Kopfes abbilden. Der wiederum sollte ein Zehntel der Körperlänge ausmachen. Wir ahnen: Wenn Schönheit schon an solchen Proportionen hängt, stößt auch der beste Knochenklempner früh an seine Grenzen.

Der Unterkiefer als Geweihstange

Die Journalistin Rabea Weihser geht der menschlichen Optimierungssucht in ihrem Buch „Wie wir schön wurden“ mit geradezu porentiefer Akribie auf den Grund. Sie zeigt, wie selbst kleinste Details unseres Gesichts zum Gegenstand persönlicher Triumphe und Tragödien werden können. Weil etwa der kantige Unterkieferknochen – von Frauen im eigenen Spiegelbild gefürchtet! – bei Männern dagegen den „Geweihstangen eines Hirsches“ gleichkommt. Schließlich lässt es auf ein hohes Maß an Testosteron schließen, insbesondere, wenn noch starke Augenbrauenknochen und tiefe Augenhöhlen hinzukommen.

Auch die Nase bereitet der Menschheit seit jeher Kopfzerbrechen. Ein großer Zinken, glaubte man lange Zeit, stehe für einen großen Charakter. Als bestes Beispiel galt der Seefahrer und Amerika-Entdecker Christoph Kolumbus. Doch der war seinen Konkurrenten nicht nur auf hoher See immer eine Nasenlänge voraus.

Auch im Bett lief es bei ihm und seinen Gefährten ganz ordentlich: Jedenfalls hatte er bei seiner Rückkehr nach Europa so unschöne Souvenirs wie die Geschlechtskrankheit Syphilis im Gepäck. Und wer als Betroffener dieser Krankheit Pech hatte, dem konnte das Riechorgan regelrecht im Gesicht zerbröseln, bis nur noch eine so flache wie breite Sattelnase übrig blieb. Dass diese Nasenform rasend schnell aus der Mode kam, versteht sich von selbst.

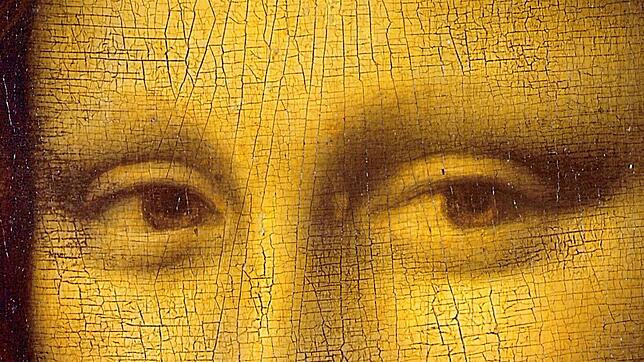

Wichtiger als Kinn und Nase ist ohnehin die Augenpartie. Als Fenster zur Seele bezeichnete sie Hildegard von Bingen. Das suggeriert, man könne durch sie auch von außen hindurchsehen, was natürlich nicht stimmt. Wahr ist aber: Wie kein anderes Organ zeigen sie an, was im Inneren ihres Besitzers gerade so los ist. Bei Unsicherheit etwa vergrößert er intuitiv sein Sichtfeld, weitet die Augen, um mehr Lichteinfall zu ermöglichen. Bei Konzentration oder Verdruss dagegen ist jeder Lichtstrahl zu viel, die Iris verengt sich.

Die wahren Verräter unserer intimsten Geheimnisse aber befinden sich wenige Millimeter darüber an der Stirn: unsere Augenbrauen. Man hält kaum für möglich, was einem Gesicht an Ausdruckskraft verloren geht, wenn diese einmal fehlen. Übrig bleibt dann eine undurchschaubare Maske, für den Betrachter so rätselhaft wie das Lächeln der Mona Lisa. Und das ist kein Wunder: Schließlich ist auch bei ihr über den Augen alles kahl.

Heute zupfen sich Frauen entweder diese Härchen zu schmalen Streifen zurecht, damit sie nicht das Strahlen ihrer Augen verdunkeln. Oder sie lassen es im Gegenteil wuchern, als feministisches Statement. Während Männer sich feine Schlitze hineinrasieren, was wohl an die Narben und Härten eines Boxerlebens auf der Straße denken lassen soll.

Ohne Anmut keine Liebe

Doch was immer der Mensch tut, um einem Ideal nahezukommen: Sieht es innen hässlich aus, wird es außen nicht besser. Viele Menschen entsprechen den verbreiteten Schönheitsnormen, finden aber trotzdem kaum Anklang. Und umgekehrt: Wer hat etwa noch nie eine ausgesprochen schöne Persönlichkeit kennengelernt, die all diese Normen souverän verfehlt? Ein positives Selbstbild, optimistische Lebenseinstellung und geistige Fähigkeiten seien entscheidend, schreibt Weihser. Sie zeigten sich in unserer Gestik und Mimik, in unseren Falten, unserer Haltung unserer Art der Bewegung.

Das kennen wir schon von Friedrich Schiller. In seinem Aufsatz über „Anmut und Würde“ heißt es, die Schönheit erfreue sich zwar ihrer Anbeter. Liebhaber aber lassen sich nur mit Anmut gewinnen: „Denn wir huldigen dem Schöpfer und lieben den Menschen.“