„Ich will der Welt den Spiegel vorhalten“, erklärte der Karlsruher Maler Karl Hubbuch. Und der Berliner Politkünstler George Grosz forderte: „Brutalität! Klarheit, die wehtut, fang die rasende Zeit ein.“ Beide waren Protagonisten in einer Epoche voller Gegensätze, Widersprüche, Spannungen und Umbrüche: die 1920er und frühen 1930er Jahre, denen das Städtische Museum Engen mit der Ausstellung „Sachlich, Kritisch, Magisch – Der neuer Realismus um 1925“ eine fulminante Präsentation widmet.

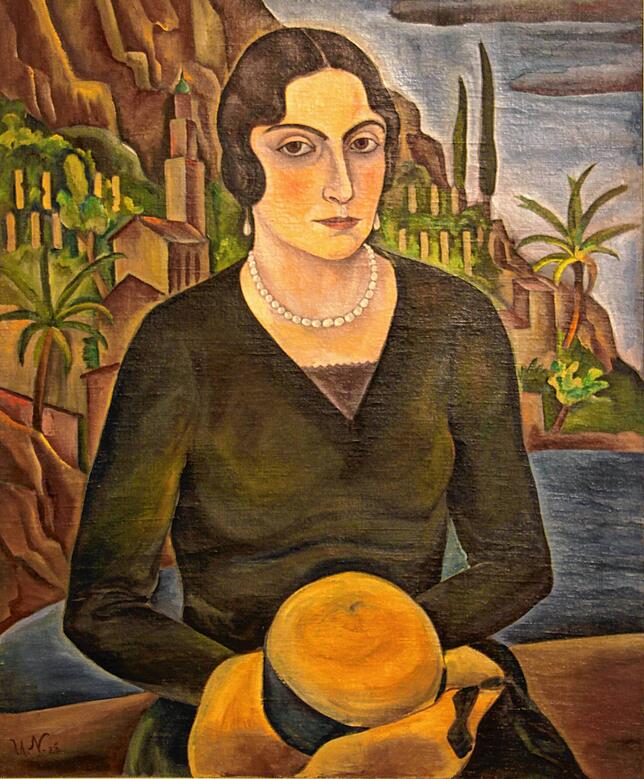

Gezeigt werden über 85 Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Druckgrafiken der renommierten Sammlung Frank Brabant aus Wiesbaden. Bedeutende Namen wie Otto Dix, George Grosz oder Rudolf Schlichter erscheinen neben weniger bekannten Zeitgenossen wie Ernst Fritsch, Erich Wegner oder Otto Möller. Besonderes Augenmerk gilt dabei auch den Künstlerinnen, vertreten durch Arbeiten von Hanna Nagel, Jeanne Mammen, Alice Sommer, Gerta Overbeck-Schenk und anderen.

Die Fülle und Vielfalt der Exponate lotet das ganze Spektrum dieser bemerkenswerten Epoche zwischen dem Ende des Ersten Weltkrieges und Beginn der nationalsozialistischen Diktatur aus. In den Darstellungen von Großstadtleben und Naturidylle, Stillleben und Aktfiguren, Porträts und Landschaften, wird deutlich, dass die Jahre der Weimarer Republik nicht nur golden waren, sondern auch zerrissen zwischen Vergnügungssucht und Massenarbeitslosigkeit, Hungerelend und Kriegstrauma, Dekadenz und Gewalt, Eros und Eleganz, Hyperinflation und Weltwirtschaftskrise.

Krasse Unterschiede zwischen Arm und Reich beförderten massive Härten im sozialen Zusammenleben. Die bürgerliche Mitte wurde von extremen Parteien des linken und rechten Spektrums zerrieben; die junge Demokratie war ständigen Angriffen ausgesetzt. Neben den eklatanten wirtschaftlichen Verwerfungen schürte die Angst vor dem Bolschewismus das allgemeine Krisengefühl.

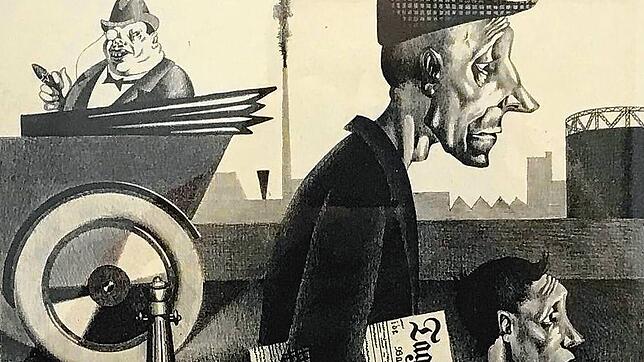

Auf diese ambivalenten Verhältnisse suchten die Künstler Antworten mit einer neuen Bildsprache. „Es muss als Ziel angesehen werden, die ästhetische Formelkrämerei zu überwinden durch eine neue Gegenständlichkeit, die aus dem Abscheu über die ausgebeutete bürgerliche Gesellschaft geboren wird“, formulierten Dix, Grosz und Schlichter 1921 ihren Willen zur Reform des Sehens.

Neue Sachlichkeit

Nach dem Ende des Krieges und Scheitern der Utopien der expressionistischen Bewegung entstand zu Beginn der 1920er Jahre eine Kunstrichtung, die ohne Pathos und idealistische Illusionen die gesellschaftliche, politische und kulturelle Realität der neuen Zeit möglichst direkt und ungeschminkt ins Auge fassen wollte. Es bildete sich ein Stil heraus, für den der Mannheimer Kunsthallendirektor Gustav F. Hartlaub 1925 in seiner gleichnamigen Ausstellung den Begriff „Neue Sachlichkeit“ prägte und damit einer ganzen Stilepoche ihren Namen gab.

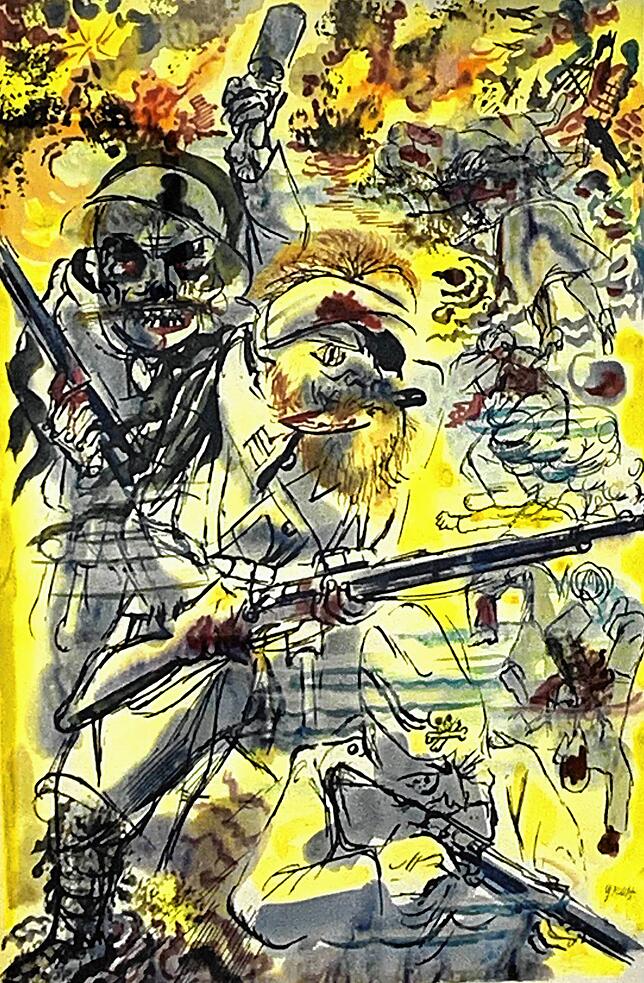

In der Ausstellung spiegelt 100 Jahre später der explosive Facettenreichtum der Themen und Motive, Ausdrucksweisen und Botschaften, Techniken und Bildgattungen, die komplexe Spannbreite dieser Zeit zwischen Aufbruch zu neuen Zielen und Untergang im Nationalsozialismus. Das Dasein in diesen Jahren glich einem Tanz auf dem Vulkan, der 1933 ein jähes Ende fand. Durch eine möglichst exakte, vielfach kühl und distanziert wirkende Wiedergabe der Realität, einen klaren und strengen Bildaufbau und nicht selten altmeisterlich anmutender Lasurtechnik der Malerei wollten die Avantgarde-Künstler ihrer Zeit mit unbestechlichem Blick und provokanter Geste die Auswüchse ihrer Umwelt entlarven.

Auf Leinwand und Papier gebannt wurden soziale Ungerechtigkeiten zwischen feisten Industriebossen und hungernder Arbeiterschaft (Georg Scholz), die moderne selbstbewusste Frau mit Bubikopf und Zigarette (Hanna Nagel), der Lustmord als brutales Verbrechen (Karl Hubbuch), der Selbstmord als letzter Ausweg (Otto Dix), Kriegsversehrte, Prostitution und Straßenkämpfe (George Grosz, Rudolf Schlichter), dralle Varieté-Pianistinnen (Paul Kleinschmidt), heile Naturromantik (Richard Seewald), Alltag der Wäscherinnen (Otto Möller), Faszination des Boxsports (Ernst Thomas), sozialkritische Bildnisse (Franz Lenk, Immanuel Kayser), mondäne Halbweltdamen (Georg Tappert), magisch verklärte Interieurs (Carlo Mense), heimelige Kaktusstilleben (Clemens Vogt) oder elegante Schönheiten (Ulrich Neujahr).

Beim Gang durch die teils dichte Hängung der Exponate vermittelt sich dem Betrachter unmittelbar die brisante Lebenswirklichkeit und aufgewühlte Zeitstimmung jener Epoche. Spürbar wird eine Atmosphäre der Unsicherheit und Skepsis, aber auch der Euphorie und Ekstase, des Rauschhaften und Elementaren, der Vision einer neuen Welt und eines neuen Menschen nach der Katastrophe des Krieges. So erzählen die Bilder auch von den Entwicklungen in Mode, Technik, Film und Architektur. Unser Auge vermag tief einzudringen in das schillernde Kaleidoskop jener Jahre.

Kompromisslos nüchtern

Nachwirkungen des Expressionismus offenbaren sich vor allem in der übersteigerten Farbigkeit vieler Bilder, im Verlauf der 1920er Jahre entwickelte sich jedoch immer stärker ein an der Wirklichkeit orientierter Realismus. Gerade mit ihrer kompromisslosen Nüchternheit spiegeln viele Darstellungen die Brüchigkeit menschlichen Seins in einer spannungsgeladenen Zeit.

Abgerundet wird die überaus sehenswerte Werkschau von einem Filmbeitrag über den leidenschaftlichen Kunstsammler Frank Brabant und einer aufschlussreichen Dokumentation über die Jahre der Weimarer Republik.

Sachlich, Kritisch, Magisch – Der neue Realismus um 1925. Aus der Sammlung Frank Brabant. Bis 25. Mai im Städtischen Museum Engen + Galerie. Öffnungszeiten: Di.-Fr. 14-17 Uhr, Sa-So 11-18 Uhr. Weitere Informationen: www.museum-engen.de