Yoga oder Chips? Ihre Entscheidung! Wer sich an den März erinnert, versteht das Dilemma der Körperoptimierung nur zu gut: Wer möchte schon aus dem Lockdown kommen und ein schlechteres Bild abgeben als zuvor?

Dabei ist uns unsere Erscheinung nur allzu wichtig, denn es ist unser Körper, mit dem wir anderen jetzt im Sommer wieder gegenübertreten. Der Anspruch, auf uns selbst aufzupassen, ist derzeit besonders hoch – also halten wir brav Hygieneregeln ein, essen gesund, bewegen uns und statten dem Friseursalon wieder einen Besuch ab – war jedoch nicht immer in unserer Entscheidungsgewalt.

Im 19. Jahrhundert fing es an

Viele dieser Körpertechniken nehmen ihren Anfang in der Badekultur des 19. Jahrhunderts: auch solche, die uns bisweilen extrem erscheinen, wie etwa der Gang zum Schönheitsdoc. In Baden-Baden geht‘s deshalb ums Baden. Was wie ein Wortwitz klingt, ist in Wahrheit ein spannender Exkurs über einen gemeinsamen Nenner von Kunst und Technik – unseren Körper.

Was den Dauergästen im Fitnessclub selbstverständlich erscheint, nimmt seinen Anfang erst vor gut zweihundert Jahren, als sich ein Wandel im Menschenbild abzuzeichnen begann: Der ursprünglich gottgegebene Leib wird angesichts des technischen Fortschritts und künstlerischer Ideale formbar – und damit der Selbstbestimmung des Menschen unterworfen. Konkret heißt das: Wer sich gegen Yoga und für Chips entscheidet, kann sein Aussehen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr einer höheren Macht zulasten legen.

Idealische Nacktheit

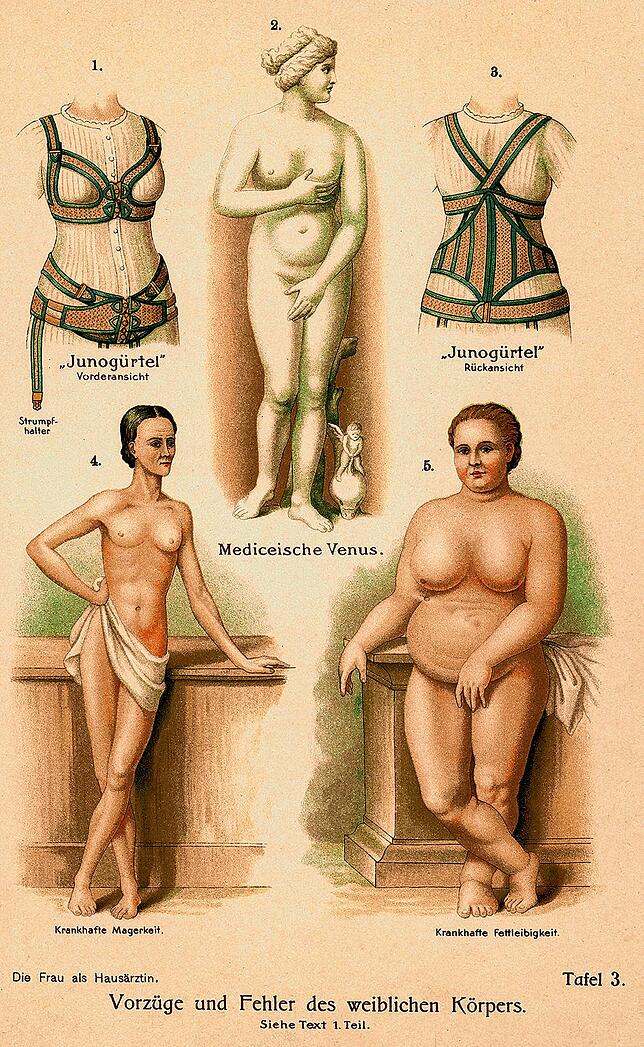

Die Ausstellung verfolgt diesen fundamentalen Wandel in unserem Selbstverständnis, der mit einem ungeheuren Optimierungsdruck einhergeht, gleichermaßen anhand von Kunstwerken und Medizintechnik. Im Bereich der Badekultur heißt das, wir bekommen idyllische Strände und elektrische Wasserbäder, idealische Nacktheit und Bügelkorsette gezeigt.

Auf der einen Seite stellen nämlich berühmte Künstler nun neben idealisierten und überzeitlichen Nackten vermehrt auch natürliche Badeszenen dar; spielende Kinder am Ufer eines Flusses, sich entkleidende Personen, eine Frau, die ihre nassen Haare auswringt.

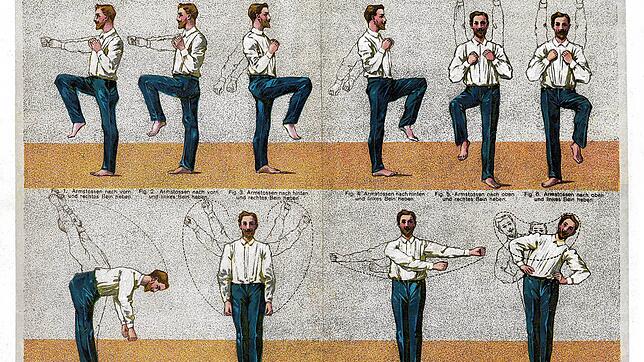

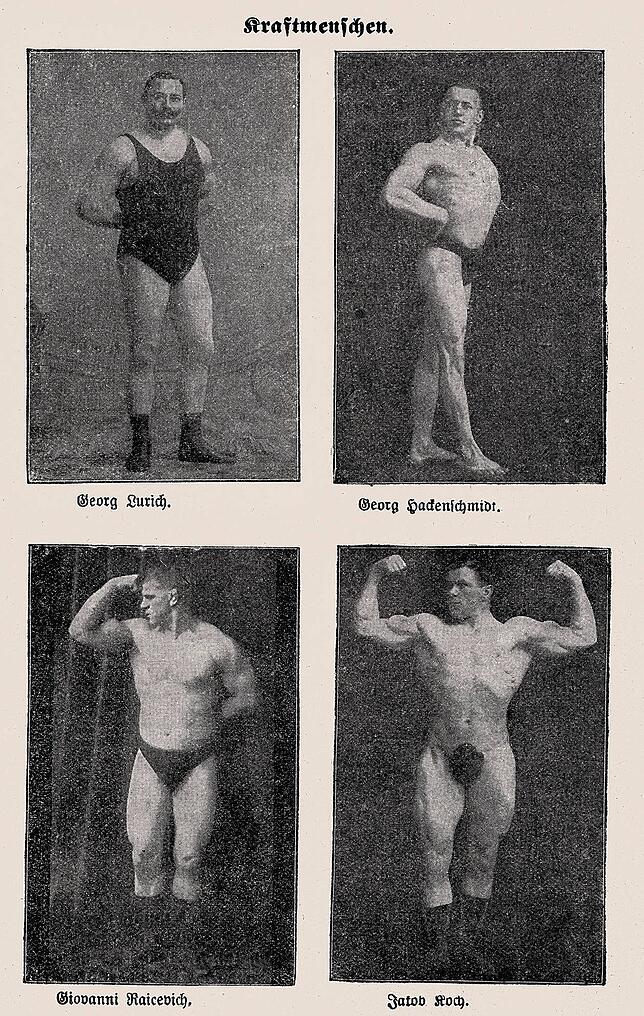

Auf der anderen Seite wird dem Menschen aber bereits damals ein schlechtes Gewissen gemacht – den Kunstwerken stehen historische Fitnessgeräte gegenüber, mit deren Hilfe die Normalkörper eine künstlerisch überhöhte Schönheit erreichen sollten. Die Fitness-Hit damals: ein gusseiserner Rumpfdrehstuhl.

Das 19. Jahrhundert war eine Zeit der Experimente und Entdeckungen – insbesondere im medizinischen Bereich. Tag für Tag wurden neue Erkenntnisse über unsere Körper gewonnen, aus denen sich viele Innovationen ableiten ließen: So führte beispielsweise die mikroskopische Einsicht in Bazillen und anderer Erreger zu einer allgemeinen Hygiene, klinischer Antisepsis und völlig neuen chirurgischen Möglichkeiten. Auch die Erfolgsgeschichte des Badezimmers setzte ein – endlich wurde im bürgerlichen Haus der eigene Raum zur täglichen Körperpflege Standard.

Mit Stromschlag aus dem Bett

Aus heutiger Sicht ergeben allerdings nicht alle Erfindungen Sinn – etwa wenn um die therapeutische Wirksamkeit von Elektrizität geht. Oder können Sie sich heute noch vorstellen, sich statt des morgendlichen Kaffees mit einem kleinen Stromschlag zu vitalisieren? Damals war der Glaube an die Allmacht des Stroms groß, und Mary Shelleys Frankenstein-Geschichte zeigt das eindrucksvoll, wenn darin sogar tote menschliche Materie zum Leben erweckt wird.

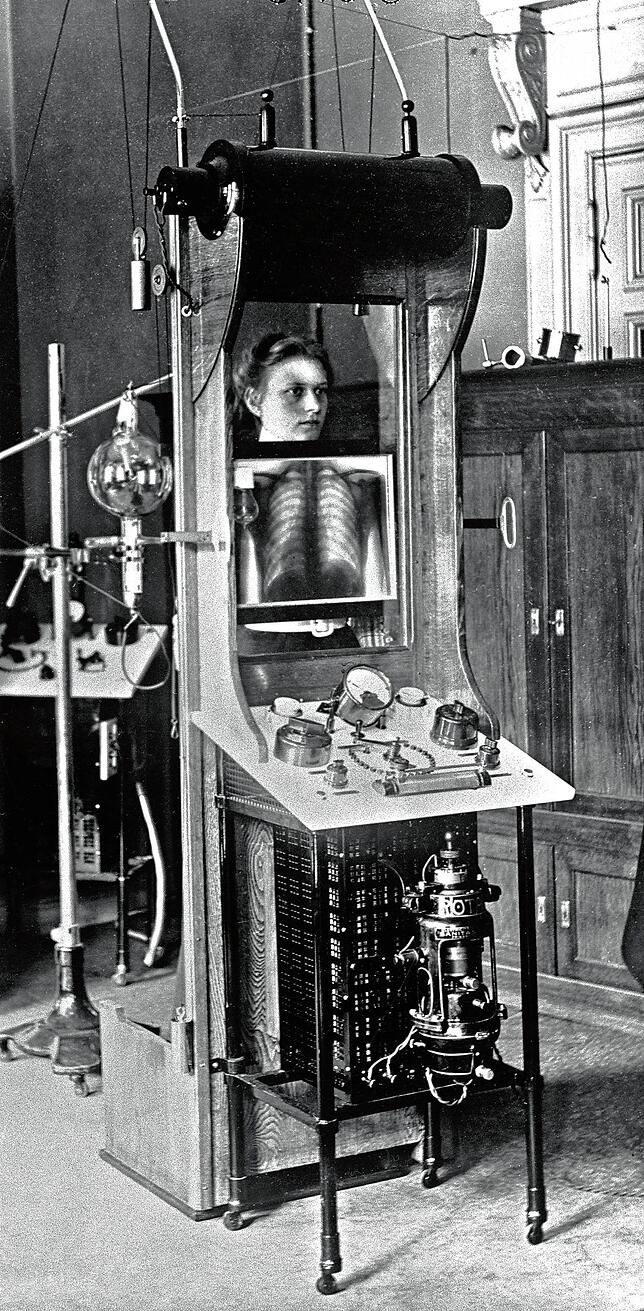

Die Erforschung des Körpers, die seiner Instandhaltung und Optimierung vorausgeht, forderte aber auch Opfer: Ab 1895 konnte mit der Röntgentechnik direkt in das Körperinnere geschaut werden – und Anna Bertha Röntgen soll bereits bei der ersten Durchleuchtung ihrer Hand mit der Technik ihres Gatten erkannt haben: „Ich habe meinen Tod gesehen.“ Sie starb nach einem fast lebenslangen Leiden aufgrund der hohen Strahlenbelastung.

Mysthische Heilkräfte von Wasser

Doch die moderne Technik wurde zu einem Massenphänomen, ja sogar zu einem Kinderspiel und Party-Gag unter dem Motto „Ich sehe dich von innen!“ – und schien eine Art rationalen Gesundheitszauber zu erlauben, der bis heute anhält. Und was könnte sich besser für unsere Gesundheit eignen als Wasser?

Nicht nur in der Badekultur, auch in der Ernährung spielt dieses Element eine entscheidende Rolle. Als einmal bekannt war, dass Wasser nicht nur als Überträger von Krankheiten anzusehen war, sondern der äußeren und inneren Reinigung diente, erlebte Heilwasser einen wahren Boom. Und mit dem neuerlichen Hype entwickelten sich eine Reihe von Reformbewegungen und Therapieformen, die das Zusammenspiel von Wasser, Luft und Sonne priesen – so wie die Kneipp-Kuren, die bis heute populär sind.

Doch auch selbsternannte Heilspropheten und Scharlatane machten sich den Trend zunutze: Ihr Angebot reichte von Trinkkuren, Diäten und dem Freiluftkörperkult bis zu gesellschaftlichen Aussteigern, die im Zuge des Kokovorismus in die Südsee auswanderten und sich nur noch von Kokosnüssen ernährten.

Körper messen sich an der Kunst

Die Versprechen solcher Therapien zielten und zielen heute auch noch auf ideale Körperproportionen ab. Nicht zu dünn, nicht zu dick, und sowieso vollständig muss der Körper sein – was zu Kriegszeiten gar nicht selbstverständlich war. Auch Prothesen finden deshalb ihren berechtigten Platz in der Ausstellung, ebenso wie Korsette und andere haltungsoptimierende Gürtel.

Die Ideale für den Körper guckte man sich von der Kunst ab. Wie die medizinische Technik experimentierten auch Malerei und Skulptur im 19. Jahrhundert mit der realistischen Erforschung, idealischen Verschönerung und gezielten Optimierung des menschlichen Leibes. Heute vermitteln Photoshop und Instagram-Filter den Menschen falsche Vorstellungen von Schönheitsidealen, damals lieferte die Kunst die visuellen Leitbilder für die medizinische Optimierung.

Am besten mit Humor

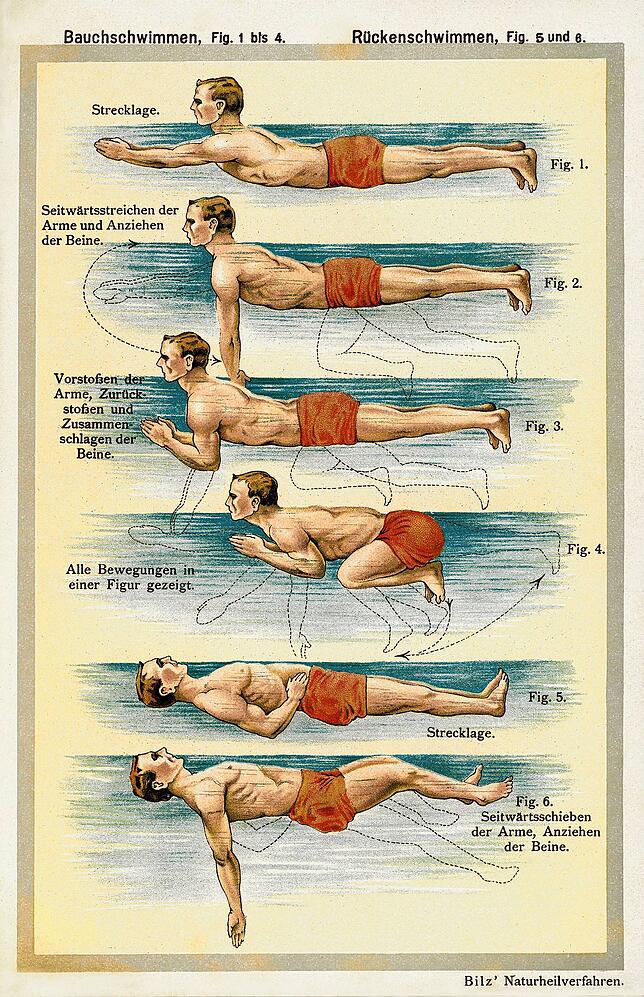

Die rasanten Neuerungen, auch der körperlichen Ertüchtigung im und mit Wasser, wurden zeitgenössisch von den Karikaturisten kommentiert: Daumier etwa hält die Komik von Kurbädern und öffentlichen Schwimmbädern fest, in denen sich schon mal die ein oder andere unangenehme Begegnung abspielt. Was der Besucher daraus lernen kann? Wildfremden Menschen bei ihren anstrengenden Freizeitaktivitäten zuzusehen ist nicht erst eine Erfahrung heutiger Firnessstudios und am besten mit Humor zu verstehen.

„Baden in Schönheit. Die Optimierung des Körpers“: bis 28. Februar 2021 im Museum LA8 Museum für Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts, Baden-Baden. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 11-18 Uhr. Weitere Informationen: http://www.la8.de