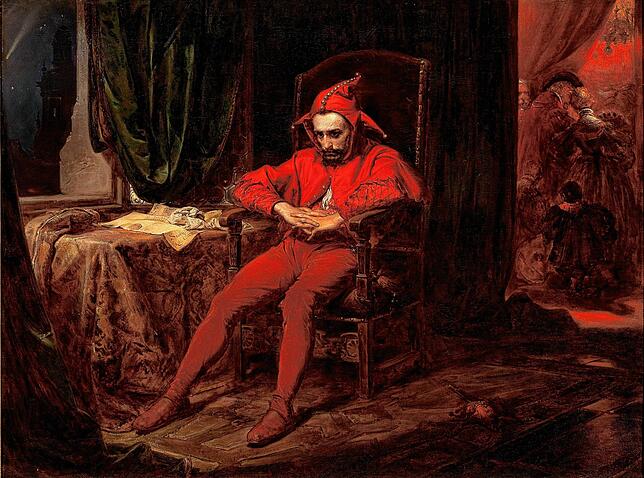

Darf man sich jetzt über die Coronapolitik lustig machen oder nicht? Für manche Schauspielstars, die sich mit der viel beachteten Aktion #allesdichtmachen als Satiriker versucht haben, steht die Antwort fest: offenbar nicht. „Darf die Satire nicht mehr alles, und schlimmer noch, wird sie überhaupt nicht mehr verstanden, muss der Hofnarr schweigen“, teilte Ulrich Tukur trotzig der Neuen Zürcher Zeitung mit.

Doch die These, wonach eine moralinsaure Gesellschaft Satire nicht mehr ertrage, bildet nur die Hälfte der Wahrheit ab. Wären Hofnarren grundsätzlich zum Schweigen verdammt, ließe sich nämlich kaum der aktuelle Erfolg eines satirischen, bitterbösen Musikalbums erklären. „Corona-Passionsspiele“ lautet sein Name, eingespielt hat es das Ensemble des Zürcher Schauspielhauses. Es heißt darin: „Oh, Oma, ich würd‘ dich gern besuchen, doch du liegst im Koma. Darum lasse ich das lieber sein, ein Glück liegst du im Pflegeheim!“ Warum regt sich darüber niemand auf? Weshalb ist das offenbar nicht geschmacklos?

Für Nicolas Stemann, Autor und Komponist dieser Songs, liegen Spiel und Leid eng beisammen. Ohne das Leid, sagt er, diene das Spiel bloß einem Selbstzweck. Und umgekehrt: Ohne das Spiel sei Leid nicht zu ertragen. Fehlt das Spielerische, verhärten sich die Fronten. Genau deshalb, sagt Stemann, sei Theater so wichtig: weil es Verhärtungen aufbricht, erstarrte Verhältnisse wieder in Bewegung bringt.

Dass der Mensch das Spielen verlernen könnte, diese Sorge trieb bereits in der Frühzeit der Industrialisierung Dichter und Philosophen um. Im Zeitalter der Maschinen, so lautete die Befürchtung, würden Kinder mehr und mehr zu programmierten Robotern erzogen. Intuition, Kreativität und andere Eigenschaften, die das Kulturwesen Mensch auszeichnen, könnten verkümmern. „Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“, mahnte Friedrich Schiller.

In einer von Googles Algorithmen getakteten Gegenwart ist diese Sorge wieder aktuell. Sie zeigt sich in immer dogmatischeren Diskursen um Rassismus und Klimawandel, die für Humor und spielerische Leichtigkeit nur noch wenig übrig haben. Aktivisten wie die Autorin Alice Hasters entschuldigen das mit schweren Zeiten: Für junge Menschen, erklärte sie kürzlich im Deutschlandfunk, sehe die Zukunft nun mal nicht rosig aus. In der Klimakrise sei einfach „nicht mehr viel Platz für Ironie“.

Die Wahrheit ist, dass der Mensch selbst in weitaus dramatischeren Notsituationen auf Ironie, Humor und Leichtigkeit nicht verzichten kann. Gelacht wurde schon in Schützengräben und auf Sterbebetten, sogar in Konzentrationslagern. Als die Psychologin Chaya Ostrower für eine Studie Überlebende interviewte, bekam sie Sätze zu hören wie: „Ohne Humor hätten wir uns wohl alle umgebracht.“ Oder: „Glauben Sie nicht, dass es dort in solchen Situation keinen Humor oder keine Satire gab!“ Und da sollen junge Menschen heute für Ironie keinen Platz finden?

Tukur liegt also zunächst ganz richtig, wenn er einen erheblichen Schwund an Toleranz für Ironie und Spiel beklagt. Tatsächlich hat sich eine von Überhöhung eigener Befindlichkeiten und Überzeugungen gekennzeichnete Sittenstrenge breitgemacht: Hinter jeder ironischen Spitze vermutet sie einen Fundamentalangriff auf die Menschenwürde. Der Soziologe Andreas Reckwitz spricht von einer Gesellschaft der Singularitäten. Übersensibilisiert und -emotionalisiert sorgt sich darin ein jeder pausenlos um sein authentisches Selbstbild.

Und doch zeigt das Beispiel aus Zürich: Verschwunden ist der Spielraum für Ironie, sogar für schwarzen Humor keineswegs. Ob Ironie über eine lebensbedrohliche Krise auf Akzeptanz stößt, liegt nicht nur an den Adressaten, sondern auch am Sender.

Für den Philosophen Vladimir Jankélévitch stellte nicht etwa der Ernst den unverstellten Blick auf unsere Wirklichkeit dar, sondern im Gegenteil die Ironie: Während Ernsthaftigkeit den verzweifelten Versuch darstellt, das Chaos unserer Welt in eindeutigen, seriösen Thesen zu ordnen, macht uns die Ironie so spielerisch wie schonungslos mit deren tatsächlich anarchischen Verhältnissen vertraut.

Wer sich in Ironie versucht, heißt es bei Jankélévitch, der unterziehe sich deshalb einer „Lektion der Bescheidenheit, Nüchternheit und des Misstrauens“. Ironie ist also das Gegenteil von Bescheidwissertum: nämlich das spielerische Ausprobieren von Alternativen.

„Macht uns mehr Angst!“

Was davon ist in den Filmen der Kampagne #allesdichtmachen zu spüren? Schauspieler Volker Bruch appelliert an die Regierung: „Macht uns mehr Angst! Die Menschen im Land brauchen diese Angst jetzt!“ Jan Josef Liefers bedankt sich bei „allen Medien dieses Landes“, die „dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung von den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung“. So geht das in einem fort.

Welches Video man auch anklickt: Nichts ist zu spüren von Zweifel und Misstrauen, Bescheidenheit gar. Jeder Satz steht für sein exaktes Gegenteil und damit für eine feste Überzeugung. Die Regierung soll endlich aufhören, Ängste zu schüren. Ihre Maßnahmen sind natürlich weder sinnvoll noch angemessen. Und „die“ Medien sollen gefälligst die Kanzlerin kritisieren. Es ist die blanke Eindeutigkeit, die hier zu uns spricht, eine ganze Ladung Bescheidwissertum: angeliefert mit freundlichen Grüßen aus Berliner Altbauwohnungen.

Wie anders hört sich das in Stemanns bitterbösen Corona-Passionsspielen an! „Oh, Oma, ich würd‘ dich gern besuchen, doch du liegst im Koma. Darum lasse ich das lieber sein, ein Glück liegst du im Pflegeheim!“ Die ganze Tragikomik unserer absurden Zeit liegt in diesen Sätzen: von der zynischen Ausrede über die gefühlte Ohnmacht bis zur Frage, ob diese Logik wirklich politisch gewollt sein kann. Zwar teilt der Autor sehr wohl auch ganz konkret aus, gegen „Nazi-Hippies“ zum Beispiel, kulturferne Politiker oder vergnügungssüchtige Skifahrer. Doch vergisst er dabei nie, dass beim Zeigen auf andere stets vier Finger zurückzeigen.

Einladen und ausgrenzen

Bei Stemann ist Ironie freies Spiel im Sinne Schillers. Sie seziert zielgenau die Widersprüche, hütet sich dabei vor primitiven Schlussfolgerungen, bringt so Bewegung in erstarrtes Denken. Seine Ironie lädt ein.

Liefers dagegen gebraucht Ironie als (schlechte) Tarnung für Protest. Sie lässt keinen Interpretationsspielraum zu, stößt Andersdenkende hämisch vor den Kopf und richtet sich allein darauf, Gleichgesinnte zu mobilisieren. Diese Ironie grenzt aus.

Der absehbare Beifall aus AfD-Kreisen ist deshalb mehr als nur ein unvermeidbarer Kollateralschaden. Auch wenn die Absicht eine andere gewesen ist: In ihrem Wesenskern handelt es sich um dieselbe plumpe Ironie, die in Internetforen Flüchtlinge als „Fachkräfte“ oder „Goldstücke“ verhöhnt. Ein inzwischen auf der Seite der umstrittenen Aktion platzierter Hinweis „Übrigens: #FCKNZS“ ändert an diesem Befund nichts.

Es gibt also durchaus auch in existenziellen Krisen ein Bedürfnis nach Hofnarren. Vielleicht sogar mehr denn je. Sie sollten nur ihr Handwerk beherrschen.