Mit 37 teilnehmenden Ländern und mehr als 180 Millionen Zuschauern weltweit ist der Eurovision Song Contest (ESC) mittlerweile ein gigantisches Spektakel. Die Anfänge hingegen waren deutlich bescheidener: 1956 rief die European Broadcasting Union (EBU) einen Komponisten-Wettbewerb ins Leben, um das junge Medium Fernsehen populärer zu machen.

Natürlich ist es eine absurde Idee, etwas Subjektives wie Musik in einem Wettkampf zu vergleichen, und so lag es in der Natur der Sache, dass die europäischen Kompositionen zum Vehikel des interkulturellen Austauschs wurden. Nur elf Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs standen Italien, die Schweiz, die Niederlande, die Bundesrepublik Deutschland, Belgien, Frankreich und Luxemburg gemeinsam auf einer Bühne, um sich in höchsten Tönen zu überbieten.

Politik ist auf der Bühne verboten

Politische Inhalte waren zwar von Anfang an verboten, aber schon die erste Ausgabe zeigte, dass gesellschaftliche Diskurse durchaus ihren Platz hatten. Für Deutschland startete der jüdische Holocaust-Überlebende Walter Andreas Schwarz, der in seinem Lied „Im Wartesaal zum großen Glück“ das Schweigen über die NS-Vergangenheit thematisierte.

Hätte es schon damals den Begriff woke gegeben – er wäre sicher vor den Bildschirmen gemurmelt worden. Auch die LGBTQI+-Community war 1958 vertreten, Frankreich schickte die lesbische Sängerin Dany Dauberson ins Rennen. Übrigens: Die erste schwule Hymne gewann bereits 1961, denn der Text von Jean-Claude Pascals „Nous, les Amoureux“ ließ bewusst das Geschlecht der besungenen Person offen.

Doch nicht alle Texte sind beim ESC so subtil geschliffen wie Pascals Ballade, aber selbst ein „La la la“ reichte zum Politikum. Der gleichnamige spanische Beitrag von 1968 sollte auf Katalanisch gesungen werden, aber General Franco unterdrückte alle Minderheitensprachen und sorgte dafür, dass Sängerin Massiel in Kastilisch sang – und gewann.

Wer darf teilnehmen, wer nicht?

Österreich schickte im selben Jahr den tschechischen Sänger Karel Gott ins Rennen, ein Zeichen der Solidarität mit der Bewegung des Prager Frühlings, und boykottierte 1969 den ESC in Madrid, um die Franco-Diktatur nicht zu unterstützen. Und auch das gehört zur politischen Dimension des ESC: Welche Länder nehmen teil, welche bleiben dem Wettbewerb fern? 1973 trat erstmals Israel an, ein Jahr nach dem Olympia-Attentat unter hohen Sicherheitsvorkehrungen.

Möglich ist die Teilnahme Israels, weil das Land zur EBU gehört, deren Rundfunkzone über Europas Grenzen hinausgeht. Israel hat viermal gewonnen, vor allem der Sieg von Dana International löste 1998 im Land heftige Diskussionen aus, zugleich wurde die transgeschlechtliche Sängerin zur ESC-Ikone. 2024 stand Israel wegen des Gazakriegs in der Kritik, trotz internationaler Proteste entschied die EBU, das Land teilnehmen zu lassen.

Von vielen ESC-Fans schmerzlich vermisst wird die Türkei. Von 1975 an war sie bis zu ihrem Rückzug 2012 dabei, nur 1976 blieb sie der Show fern, weil der griechische Beitrag „Panagia Mou, Panagia Mou“ die türkische Invasion in Zypern kritisierte. Als Grund für den Ausstieg nannte man „die ernste Gefahr für Anstand und Moral“, die vom Wettbewerb ausgehe. Ungarn zog sich Ende 2019 zurück, offiziell ohne Begründung, inoffiziell galt der ESC der Orban-Regierung als „zu schwul“.

Dabei waren queere Personen immer beim ESC präsent, anfangs meist nur für Eingeweihte erkennbar, aber mit der Zeit immer selbstbewusster – die ersten Dragqueens traten bereits 1986 als Background-Tänzerinnen für Norwegen auf. 1997 erlebte der ESC sein offizielles Coming-out: Paul Oscar aus Island war der erste offen schwule Teilnehmer, wobei seine Latexhose für ebenso hitzige Diskussionen sorgte.

Die Zuschauer belohnen Botschaften

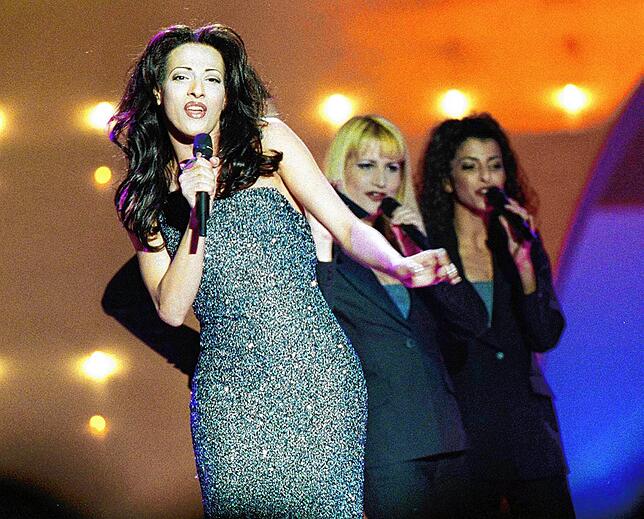

2007 eroberte die Serbin Marija Šerifovic mit „Molitva“ die Herzen der Zuschauer. Die klassische Power-Ballade lebte auch von der Inszenierung, bei der die eher maskulin wirkende Šerifovic von Frauen in Anzügen umgarnt wurde. Europa verstand die emotionale Botschaft und machte sie zur Gewinnerin.

2014 gewann Conchita Wurst mit Bart und Pailettenkleid, wurde zur Symbolfigur für ein tolerantes und fortschrittliches Europa – und sorgte für eine der heftigsten Kontroversen. Russland drohte gar, den Wettbewerb zu verlassen, blieb letztlich und wurde erst 2022 von der EBU ob des Angriffskriegs auf die Ukraine ausgeschlossen. Männer in Glitzerklamotten, das ist übrigens Abba zu verdanken.

1974 revolutionierte die Band den ESC, mit Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad kamen der Pop, Glitzer und eine moderne Inszenierung. Der Sound und die Outfits waren auf ein junges Publikum zugeschnitten, Dirigent Sven-Olof Walldoff leitete das Orchester gar im Napoleon-Kostüm. Ein kalkulierter Auftritt, der „Waterloo“ zum Triumph werden ließ. Seither ist klar: Wer den ESC gewinnen will, braucht mehr als nur einen guten Song, entscheidend ist der Dreiklang aus Musik, Interpretation und Auftritt.

Was mit Abba begann, perfektionierte Komponist Ralph Siegel 1979 mit Dschingis Khan und ebnete mit seinem schmissigen Kostüm-Spektakel letztlich den Weg für die finnischen Monsterrocker Lordi. Doch es muss nicht immer laut sein: Siegels einziger Grand-Prix-Gewinn lebte auch von der Inszenierung, Nicoles unschuldiger Look unterstrich ihre Botschaft: „Ein bisschen Frieden“ – zur Zeit des Kalten Krieges ein politisches Statement.

Wie sehr der ESC ein Seismograf der politischen Situation in Europa ist, wurde auch 1990 im kroatischen Zagreb deutlich, wo sich mehrere Beiträge mit dem Fall des Eisernen Vorhangs auseinandersetzten: Österreich feierte „Keine Mauern mehr“ mit multilingualem Refrain, der Norweger Ketil Stokkan besang das „Brandenburger Tor“. Gewinner wurde der Italiener Toto Cutugno mit „Insieme 1992“, sein gesungener Appell war unmissverständlich: „Unite, unite, Europe!“

Mit der politischen Öffnung Osteuropas kamen ab den 1990er-Jahren zahlreiche neue Nationen, darunter Estland, Lettland, Litauen, Russland, Bulgarien und Rumänien. Und die zeigten sich modern, offen, europäisch. Die Ukraine gab 2003 ihr ESC-Debüt, schon 2004 holte Sängerin Ruslana mit ihrem Kaparten-Spektakel „Wild Dances“ den Sieg und wurde in ihrer Heimat zur Symbolfigur der Orangenen Revolution. 2022 siegte das Kalush Orchestra vor allem dank der Zuschauerstimmen – für viele eine solidarische Geste Europas.

Eine politische Entscheidung? Vielleicht. Aber sie zeigt, dass der ESC ein hybrides Kulturphänomen ist, das nie losgelöst vom Zeitgeschehen betrachtet werden kann. Vielleicht ist er nicht immer so tolerant, wie er erscheinen will. Aber er bleibt ein Raum, in dem über Toleranz verhandelt wird – und das macht ihn, mit all seinen Trickkleidern und seltsamen Beiträgen, unverzichtbar.