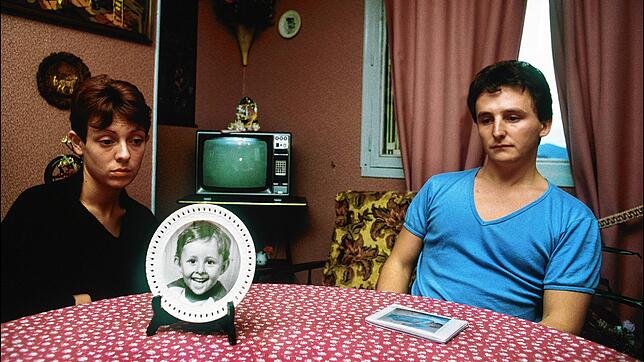

An einem Tag, der zunächst wie jeder andere scheint, beginnt für das Ehepaar Jean-Marie und Christine Villemin die Höllenfahrt. „Ich habe immer geglaubt, dass man vor einem Unglück so ein Gefühl hat“, wird Jean-Marie Villemin später über diesen 16. Oktober 1984 sagen. „Ein Alarm, ein Instinkt. Aber da war nichts.“

Am späten Nachmittag wird ihr vierjähriger Sohn Grégory, der vor der Haustüre auf einem Kieshaufen spielt, entführt. Der Täter fesselt das Kind an Händen und Füßen und zieht ihm die Mütze übers Gesicht. Dann wirft er es in den Fluss, die Vologne. Grégory ertrinkt. Vermutlich direkt nach der Tat ruft der Mörder den Bruder des Vaters an und meldet, dass er „den Sohn vom Chef“ getötet habe: „Das war meine Rache.“ Obwohl die Gefahr, dabei gesehen und erkannt zu werden, sehr groß ist, wirft er noch am selben Abend beim örtlichen Postamt einen Brief an die Villemins ein. Er schreibt: „Ich hoffe, du wirst vor Kummer sterben, Chef.“

Die kaltblütig begangene, grausame Tat verfinstert das Leben in der kleinen Gemeinde Lépanges sur Vologne in den Vogesen für lange Zeit. Die Polizei vermutet den Mörder „im engeren familiären Umfeld“. Etliche Familienmitglieder werden verdächtigt, sehr viel mehr zu wissen als sie sagen. Fast ist das Misstrauen mit Händen zu greifen. Fünf Monate später wird Jean-Marie Villemin seinen Cousin Bernard Laroche in dessen Haus erschießen, felsenfest überzeugt, dass Laroche der Mörder seines Sohnes sei.

Es gibt eine Vorgeschichte. Von 1981 bis 1983 werden das Ehepaar Villemin, aber auch etliche Verwandte mit anonymen Anrufen und Drohbriefen geplagt. Die Briefe triefen vor Hass und Verachtung gegen Jean-Marie Villemin, den „kleinen Chef“. Villemin ist aus einfachen Verhältnissen zum Vorarbeiter aufgestiegen, hat eine schöne und kluge Frau geheiratet, sie haben ein stattliches Haus auf einem Hügel über dem Dorf gebaut und ein herziges Kind bekommen: Grégory.

Irgendwer scheint Jean-Marie Villemin all dies Glück furchtbar übel zu nehmen. Im Mai 1983 allerdings endet die Stalking-Serie. Die Villemins glauben, der Spuk sei vorbei. Dass alles wieder gut ist. Bis zum 16. Oktober 1984. „Der Täter wusste, dass wir drei sehr glücklich waren“, sagt Jean-Marie Villemin einem TV-Sender, „darum hat er ihn uns weggenommen.“

Der Anrufer, Drohbriefeschreiber und mutmaßliche Mörder wird bald „der Rabe“ genannt. Wer ist er? Cousin Bernard Laroche gerät zunächst durch den Schriftvergleich, dem sich das ganze Dorf stellen muss, ins Visier der Fahnder. Dann erzählt seine damals 15-jährige Schwägerin Murielle Bolle – die Schlüsselfigur dieses Kriminalfalls –, dass sie mit im Auto gesessen habe, als Laroche an einem ihr unbekannten Haus ein Kind abgeholt habe, mit diesem zur Vologne gefahren und ohne das Kind vom Ufer zurückgekehrt sei.

Der Fall scheint gelöst, allgemeines Aufatmen – bis Bolle erklärt, die Gendarmerie habe sie zu dieser Aussage genötigt. Nichts davon sei wahr. Laroche wird aus der Haft entlassen und bald darauf von Grégorys Vater erschossen. Bernard Laroche hinterlässt eine Frau und einen kleinen Sohn. Auf seinem Grabstein steht: „Unschuldiges Opfer von blindem Hass.“

Fakt ist: Die Identität des „Raben“ wird nie geklärt. Möglich, dass er die ganze Zeit unerkannt am Rand des grausigen Geschehens steht und höchst zufrieden beobachtet, was er da angerichtet hat. Er oder sie, es gibt wohl mehrere Raben – auch das haben die weiteren Untersuchungen ergeben.

Der Fall elektrisiert vor 40 Jahren ganz Frankreich. Journalisten, seriöse und weniger seriöse, fluten das bis dahin stille Tal der Vologne. Jeder Tag braucht Neuigkeiten. Die Bewohner von Lépanges und der umliegenden Dörfer fühlen sich belästigt, belagert und am Ende verraten und verkauft. In einer mehrteiligen Netflix-Dokumentation zur Affäre Grégory ist zu sehen, wie es auf offener Straße zu Beschimpfungen, Handgreiflichkeiten und sogar zur Schlägerei kommt.

Der Ermittlungsrichter nimmt sich später das Leben

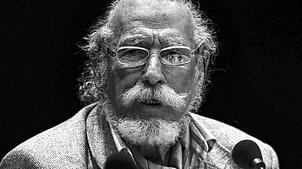

Zur großen Verwirrung trägt bei, dass der zuständige Untersuchungsrichter, Jean-Michel Lambert, ein etwas seltsamer Kauz ist. Wankelmütig, leicht beeinflussbar, gefährlich eitel und fachlich fehleranfällig. So kommt es in der wichtigen ersten Phase der Ermittlungen zu entscheidenden Versäumnissen.

Ziemlich spät wird Lambert von dem Fall abgezogen. Er schreibt über seine Erlebnisse das Buch „Der kleine Richter“, das in Frankreich wahlweise als überflüssig oder ärgerlich angesehen wird. 2017 nimmt sich Lambert das Leben, was durchaus als Spätfolge seiner unseligen Rolle in der Affäre Grégory gesehen wird und ein Abschiedsbrief von ihm auch bestätigt.

Lamberts Nachfolger am Tatort wird schon mal als der beste Richter Frankreichs gelobt. Maurice Simon ist akribisch und sehr gewissenhaft, in Lépanges dreht er jeden Stein um. Seine spektakuläre Rekonstruktion der Mordtat hält die Region drei Tage lang in Atem. Aber auch Simon findet den Mörder nicht.

Der Richter wird schwer krank. In der Netflix-Serie berichtet eine Vertraute, dass er sich nach dem Erwachen aus dem Koma an alles habe erinnern können – jedoch nicht an den Fall Grégory, der ihn über Jahre rund um die Uhr beschäftigt hatte. Gesichter, Gespräche, Fakten sind wie ausgelöscht.

Zu glauben, dass dieser Fall doch zu knacken sein muss. Dass die Lösung ganz nahe ist. Dann sich zu verrennen, aberwitzige Dinge zu tun und am Ende kläglich zu scheitern – ein Anwalt, der von Anfang an dabei war, nennt es das „Vologne-Syndrom“.

Die Medien mischen mit

Die Komponenten dieses Falles fügten sich wie eine „Zauberformel“ zur richtig guten Story, sagt Starreporter Jean Ker in der Netflix-Dokumentation. Einige der Journalisten tun allerdings wesentlich mehr als zu berichten. Sie lenken die Akteure, beeinflussen mit ihrer Medienmacht Polizei und Justiz und schaffen es, ihren Stories eine neue, auflagefördernde Richtung zu geben.

Ker etwa ist hautnah dran an den Villemins und schlägt sich mit Paris Match auf deren Seite. Ein anderer Journalist, der unter verschiedenen Namen für mehrere Medien vor Ort ist, gibt die Devise aus, dass es doch eine spektakuläre Wendung wäre, wenn Grégorys Mutter unter Verdacht geriete. Schließlich ist sie die Letzte, die das Kind lebend gesehen hat. So geschieht es dann auch.

Plötzlich die meistgehasste Frau Frankreichs

Ohne den Hauch eines Beweises erleidet Christine Villemin das Martyrium millionenfach gedruckter Verdächtigungen, Anschuldigungen und küchenpsychologischer Erklärungen, warum eine scheinbar glückliche Mutter ihr Kind töten könnte. „Sie war die meistgehasste Frau Frankreichs“, erinnert sich in der Doku ihre frühere Anwältin.

Im Sommer 1985 steckt Lambert die wieder schwangere Christine Villemin für elf Tage ins Gefängnis. Auf dem Höhepunkt der Hexenjagd versucht die 25-Jährige, sich das Leben zu nehmen. Erst 1993 wird Grégorys Mutter vollständig rehabilitiert, ein Gericht zerreißt – auch aufgrund von Simons gründlichen Recherchen – die Anklage in der Luft. Jean-Marie Villemin, der Vater, hat wohl nie an seiner Frau gezweifelt.

Die „Affaire Grégory“ beschäftigt bis heute nicht nur die Presse, sondern auch die Justiz. Mit neuen Methoden, wie etwa DNA-Analysen, sollten neue Erkenntnisse gewonnen werden. Aber bis auf ein paar unerhebliche Details, wieder nichts.

Anwohner greifen zum Gewehr

Die Menschen vor Ort in Lépanges sur Vologne sind es leid, immer wieder den immer wieder gleichen Journalistenfragen zu antworten. Als der Feuerwehrmann, der den toten Grégory in der Vologne entdeckt und aufgenommen hatte, einen Reporter von Paris Match im August 2021 auf dessen Rundgang durchs Dorf begleitet, wehrt sich beispielsweise der Juniorchef des Hotels, in dem einst die vielen Journalisten genächtigt hatten, und schreit sie an: „Hier gibt‘s keine Geister. Ich würde die ganzen Journalisten mit einem Tritt in den Arsch in die Vologne stoßen. Wir sind die Gefangenen einer Geschichte, die zu nichts dient.“

Und als Netflix die Doku dreht, nimmt der neue Besitzer des Hauses von Jean-Marie und Christine Villemin sein Gewehr und schießt eine Drohne ab, die über dem Haus kreist.

Im Rückblick sehen auch einige Journalisten ihre eigene Rolle in der Affäre sehr kritisch: „Bernard Laroche wurde von einem System getötet, dem ich angehöre“, sagt beispielsweise Robert Denis, der für die Zeitung Libération den Mordfall behandelt hat.

Grégorys Eltern, Jean-Marie und Christine Villemin, sind längst in die Pariser Gegend gezogen. Sie haben bereits 2004 Grégorys Leiche exhumiert, ihn kremiert und am Grabstein in Lépanges alle Schrift entfernt.

Neben ihrem Sohn Julien, der 1985 geboren wurde, als sein Vater in Haft war, kamen in ihrer neuen Pariser Heimat noch Tochter Emelyne und Sohn Simon zur Welt. „Richter Simon hat uns ermöglicht, unser Leben wieder aufzubauen“, sagt Christine Villemin in einem Interview. „Unseren Sohn Simon zu nennen, war für uns eine Möglichkeit, ihn niemals zu vergessen.“ Ihr Mann, mittlerweile 66, ergänzt: „Wir sind glücklich mit unseren drei Kindern. Aber wieder die Freude von einst zu spüren, das geht nicht.“