Herr Münkler, Europa sieht nach Osten ein aggressives Russland und nach Westen in den USA keinen Freund mehr, sondern den Zollhammer-Schmied Trump. Daher wird mehr Einigkeit und Führung gefordert – und die Deutschen sind gemeint. Können wir überhaupt Führung?

Herfried Münkler: Wir müssen Führung wieder lernen. Dabei ist es hilfreich, zwei Formen der Führung zu unterscheiden. Zunächst gibt es die „Führung von hinten“. Dazu braucht es Zeit und Geduld, um innerhalb der Europäischen Union und ihren 27 Mitgliedsstaaten Kompromisse zu schließen. Darin sind die Deutschen im Vergleich zu anderen Europäern viel besser trainiert. Länder, in denen ein Mehrheitswahlrecht besteht, tun sich da schwer, da es dort keine Koalitionsregierungen gibt.

Unsere Politiker sind also Kompromisse-Sucher. Aber hilft das auch bei der „Führung von vorn“?

Münkler: Darin haben die Deutschen wenig Übung und Erfahrung. Beim „Führen von vorn“ braucht es mutige Entscheidungen und zwar auch dann, wenn damit Risiken verbunden sind. Das aber wird unseren Politikern gewissermaßen abtrainiert.

Wer von diesem Muster abweicht, wird also abgeschliffen?

Münkler: Ja, genau. Er wird entweder abgeschliffen und auf diese Weise politisch sozialisiert, oder er verschwindet aus der Politik.

Da gibt es in der Bundes- und Landespolitik viele Beispiele. Welche Veränderung stellen Sie an unserer jahrzehntelang erprobten Konsenskultur fest?

Münkler: Die politische Kultur hat sich stark verändert. Es war immer üblich, Entscheidungen und Kompromisse von der rechten Mitte bis hin zur linken Mitte abzusichern. Das ist anders geworden. Die Themen werden jetzt sehr viel kontroverser diskutiert. Deshalb sehen wir ja auch, dass Öffentlichkeit und Medien Führung einfordern.

Nochmal zu Europa: Würden Frankreich und Polen klaglos akzeptieren, wenn Europa in erster Linie durch Deutschland geführt werden würde?

Münkler: Da wäre sicher mit Konflikten zu rechnen. Bei Polen ist darauf zu achten, dass Meinungsverschiedenheiten nicht zugespitzt werden, da sie dann von den polnischen Rechtsparteien innenpolitisch genutzt werden. Das sehen wir gerade bei den von Innenminister Alexander Dobrindt angeordneten Grenzkontrollen, die symbolpolitischer Art sind.

Das stärkt in Polen die Aversion gegen Deutschland. Man hat im Bundeskabinett nicht bedacht, diese Kontrollen vor dem Hintergrund einer notwendigen umfassenden Strategie zu bewerten. Es kommt darauf an, den „Laden Europa“ zusammenzuhalten. Da sind die Grenzkontrollen wenig effektiv.

Das heißt, man trifft vermeintlich populäre Entscheidungen und vergisst darüber das große Ganze?

Münkler: Ja, das ist so. Je mehr man sich bei der Symbolpolitik Zügel anlegt, desto eher kann man bei den großen und relevanten Themen – etwa die Positionierung gegenüber Russland und den USA unter Donald Trump – vorangehen.

Und die Franzosen?

Münkler: In Paris geht es eher um die Rüstungsprojekte und die Frage, wie viel davon allein in französischer Hand bleiben soll und was für andere übrig ist. Die Franzosen haben eine stärkere Vorstellung von Souveränität, als es bei uns der Fall ist. Daher braucht es Fingerspitzengefühl.

Muss es bei der künftigen Zusammenarbeit in Europa unterschiedliche Geschwindigkeiten geben?

Münkler: Ja. Schrittmacher sollte das Weimarer Dreieck sein, also neben Deutschland Polen und Frankreich. Neben der EU sind dann vor allem Frankreich, Großbritannien und Deutschland gefragt. Ein Hinzustoßen Polens und der Südeuropäer wie Italien und Spanien wäre wünschenswert. Hier findet unter der Hand – ohne dass man über neue EU-Verträge spricht – bereits eine Entwicklung statt.

Wichtig ist eine entschlossenere Haltung gegenüber Ungarn, das sich beim EU-Haushalt querstellt und einen Erpressungskurs steuert. Europa muss sich über die Funktion einer reinen Geldverteilungsmaschine hinaus entwickeln. Es muss eine Ordnung geben, die es ermöglicht, sowohl mit Wladimir Putin als auch mit Donald Trump auf Augenhöhe zu verhandeln. Im Moment sind wir Europäer in einer Sandwich-Position: Von Putin bedroht und von Trump erpresst.

Sie meinen die neuen Zölle gegen die EU . . .

Münkler: Genau. Das ist eine sehr unbequeme Lage. Sie ermuntert Bürger dazu, der EU oder der Nato die Berechtigung abzusprechen. Die Führung in Brüssel hat den Zoll-Abschluss von 15 Prozent schöngeredet, viele Unternehmen äußern sich ganz anders. Es besteht angesichts der Unberechenbarkeit von Trump keine Planungssicherheit. Das Erpressungspotenzial von Trump – etwa mit Erdgasverkäufen aus den USA – bleibt. Auch auf die Nato kann er durch den atomaren Schutzschirm weiter Druck ausüben.

Was müssen Europa und die anderen Nato-Staaten tun?

Münkler: Sie müssen ihre militärische Selbstbehauptung stärken und sich dafür die Fähigkeiten verschaffen. Nur so kann man auch bei wirtschaftlichen Verhandlungen als gleichberechtigter Partner auftreten. Das ist eine völlig neue Herausforderung.

. . . die ein Wegducken, wenn es ums Militär geht, nicht mehr zulässt?

Münkler: Die USA haben die Regeln des Umgangs miteinander fundamental verändert. Wir dürfen nicht hoffen, dass ein Nachfolger von Trump – und sei es ein Demokrat als Präsident – dahinter zurückgehen würde. Die seligen Zeiten sind vorbei.

Wenn wir von einer eigenen atomaren Abschreckung Europas sprechen, dann geht es nicht um ein Druckmittel gegen andere Staaten. Sondern das Ziel muss eine Verminderung unserer eigenen Erpressbarkeit sein. Die französischen Streitkräfte besitzen nur strategische Atomwaffen. Diese sind nicht dafür ausgelegt, auf eine Bedrohung der baltischen Staaten durch Russland zu reagieren.

Wo müssen die Europäer sonst noch umdenken?

Münkler: Europa darf Moskau keine – ich sage mal – unklaren Räume bieten, bei denen Putin austesten kann, wie es um unsere Solidarität und die Beistandsversprechen der Nato steht. Wichtig ist es auch, auf dem Gebiet der Drohnentechnik mithalten zu können. Da sind die Fähigkeiten der Bundeswehr sehr begrenzt, wenn man den Stand der Technik zugrunde legt, wie wir ihn jetzt in der Ukraine sehen.

Generell muss man sagen, dass sich unsere politische Klasse von Putins Russland ein falsches Bild gemacht hat. Man dachte, es reiche aus, wenn man billiges Gas einkaufe und damit den russischen Wohlstand steigere. Diese Rechnung ist indes ohne Putins Neoimperialismus gemacht worden.

Sind wir bei der Einschätzung Russlands insgesamt zu naiv gewesen?

Münkler: Man muss feststellen: In den vergangenen 20 Jahren konnten sich auf der Welt immer mehr autoritäre Regime etablieren und auch das politische Geschehen bestimmen – wie etwa China und Russland und jetzt die USA mit dem illiberalen autoritären Kurs von Donald Trump. Die Willkür, mit denen ein demokratisch gewählter Präsident an allen vertraglichen Bindungen vorbei quasi aus eigenem Gutdünken agiert, das bringt uns in unserem demokratischen Rechtsstaat in Bedrängnis.

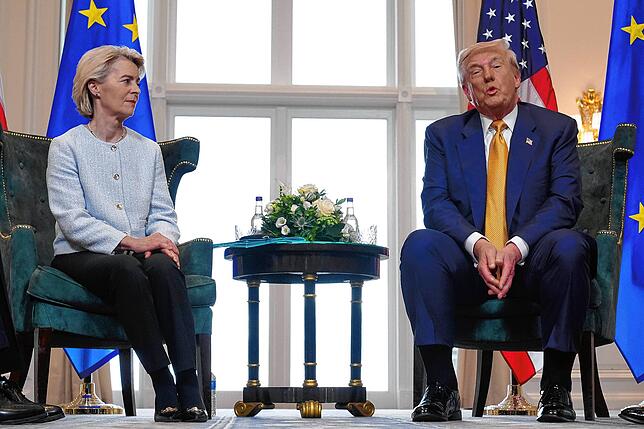

Bei Verhandlungen tritt Europa mit Akteuren auf – wie Ursula von der Leyen -, die in diesem Fall nicht auf breiter Basis demokratisch legitimiert sind und die auf den Fotos zerbrechlich und machtlos rüberkommen, wenn sie neben dem klotzigen Trump sitzen.

Das schadet dem Ansehen der EU und der Demokratie?

Münkler: Es wird von Rechtspopulisten für ihre schrägen Erzählungen genutzt. Sie brüsten sich mit ihren angeblich guten Kontakten zu Putin oder nach China wie auch zu Donald Trump oder seinem Außenminister JD Vance. Die Rechten sind so etwas wie der vorgeschobene Posten eines künftigen autoritären Regimes in Deutschland. Das geht mit einer Unterwerfungsbereitschaft gegenüber illiberalen Herrschaftssystemen einher.

Dabei ist bei der AfD die Haltung keineswegs einheitlich. Da gibt es Putin-Freunde, aber auch Skeptiker. Das kommt im Moment nicht zum Tragen, weil sich die Partei darauf beschränken kann, einfach nur gegen alles zu sein. Sie beutet ein relativ hohes Niveau der Unzufriedenheit in der Bevölkerung aus.

Damit ist die AfD sehr erfolgreich . . .

Münkler: Ihr kommt auch die veränderte Kommunikationskultur entgegen. Internet-Plattformen, die alle Falschbehauptungen transportieren, sind in erschreckendem Maße an die Stelle der kuratierten seriösen Printmedien getreten. Das emotionalisiert die Debatten ganz anders als früher und eröffnet Wut und Hass einen Raum. Das spielt den Rechtspopulisten in die Hände. Und es schwächt die Positionen der Parteien der Mitte.

Wo muss man also als Erstes das Ruder herumwerfen, um diese Entwicklung zu stoppen?

Münkler: Die Hoffnung war, dass die neue Regierung, die nun 100 Tage im Amt ist, Führungsfähigkeit und Problemlösungskompetenz unter Beweis stellt. Das begann recht gut, ist dann aber durch das Gezerre um die für das Bundesverfassungsgericht nominierte Frauke Brosius-Gersdorf beschädigt worden. Also muss die schwarz-rote Koalition nach der Sommerpause dahin zurückfinden, eine effektive und glaubwürdige Politik machen.

Es geht nicht darum, einer Klientel Wohltaten zu erweisen. Sondern die Bürger in Deutschland erwarten eine Politik, zu der sie Vertrauen haben können. Das ramponierte Vertrauen wiederherzustellen ist nicht leicht, aber es ist möglich und erforderlich. Wenn das nicht gelingt, wird die nächste Bundestagswahl für die Handlungsfähigkeit der deutschen Regierung schlimme Folgen haben. Das würde dann auch die Handlungsfähigkeit Europas gefährden.