Fabriken mitten in der Konstanzer Altstadt? „Das kann sich heute niemand vorstellen“, sagt Stadtarchivar Jürgen Klöckler. Aber Tatsache: Nicht nur Stromeyer hatte anfangs seine Fabrik auf linksrheinischem Terrain. Klöckler bringt jene Zeit in Erinnerung und benennt die Gründe für die Deindustrialisierung der Konzilstadt, die nicht erst seit heute mit Flächenmangel und der Lage zu kämpfen hat.

Über Jahrhunderte eine Schmiede

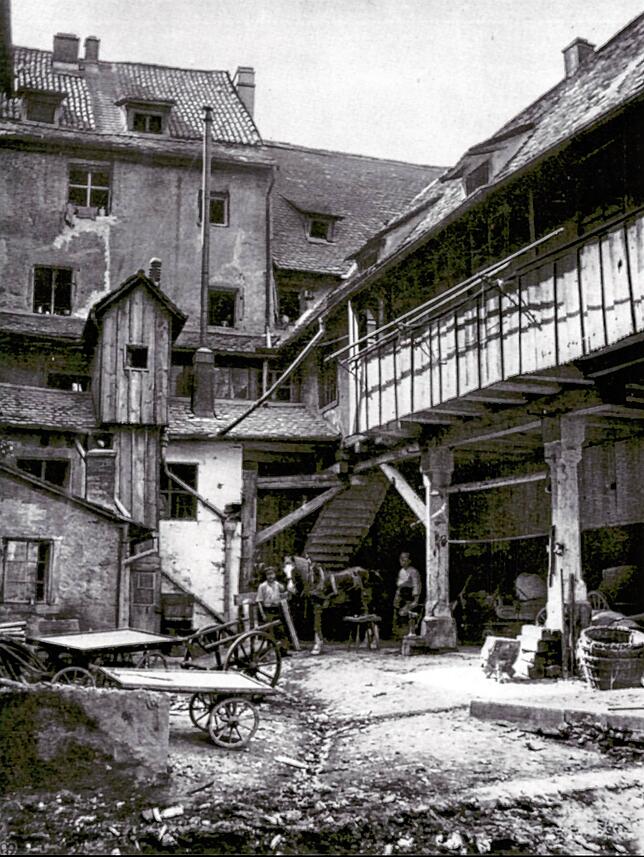

Handwerksbetriebe in der Konstanzer Altstadt haben Tradition. Was allerdings für größtes Staunen sorgt, ist nicht nur ein Foto, das Jürgen Klöckler zückt, sondern vor allem die nähere Erläuterung: „Noch bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es innerhalb der Stadtmauern in der Niederburg eine Schmiede: Die Rheinschmiede wurde nachweislich von 1423 bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts betrieben.“

Etwas hebt der Stadtarchivar außerdem hervor: „Es wurde mit Kohle geschmiedet. Die Gefahren muss man sich vorstellen.“ Was ein Brand in der dicht bebauten, mittelalterlichen Niederburg bedeuten würde, das spricht er nicht aus.

Wo war die Glockengießerei?

Rosenlächer ist vielen ein Begriff. Wenn es um Kirchenglocken geht, dann klingeln sofort die Ohren, wenn der Name Rosenlächer fällt. Diese Konstanzer Familie betrieb von 1599 bis 1899 eine Glockengießerei. Wo sich das Gießhaus befand, das weiß wohl kaum einer. Jürgen Klöckler kann das Rätsel lösen: „1599 wurde das Gießhaus am damaligen Hirschgraben erbaut.“ Das Unternehmen lag an der Westseite der Oberen Laube, erläutert er.

Zelt- und Planenfabrik in der Münzgasse

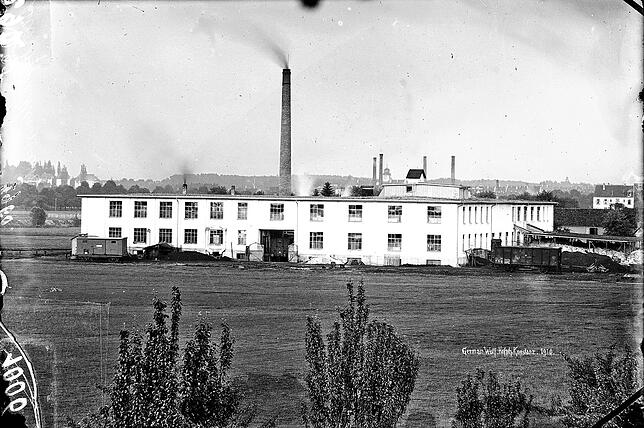

„Großherzog Friedrich I. von Baden hat Ludwig Stromeyer in seiner Fabrik besucht – mitten in der Stadt“, erzählt Jürgen Klöckler und zeigt ein altes Foto, das Eugen Wolf am 9. Oktober 1895 aufnahm. Spannend ist der Ort der Aufnahme: Die Fabrik, wo Säcke, Pferde- und Wagendecken produziert wurden, befand sich in der Münzgasse 27, Höhe Hohenhausgasse, an jenem Ort, an dem heute H&M und Depot (vormals Woolworth) ihre Geschäfte betreiben.

Ludwig Stromeyer hatte 1872 in Romanshorn mit einem Geschäftspartner die Firma Landauer gegründet und kaufte 1873 das genannte Anwesen in Konstanz, berichtet Jürgen Klöckler und erklärt: „Die Entwicklung der Textilindustrie am westlichen Bodensee ist von den Schweizern ausgegangen.“ Sie wollten expandieren und den deutschen Markt erschließen.

Ein kurzes Intermezzo

Neugründungen konnten sich zumeist nicht etablieren, stellt Jürgen Klöckler fest und gibt mit Blick auf das auf rechtsrheinischer Seite gelegene Neuwerk ein Paradebeispiel: Das Duroplattenwerk, an dem Albert ten Brink und Ludwig Stromeyer beteiligt waren, wurde 1907 gegründet, der Firmensitz jedoch bereits 1914 nach Berlin verlegt. Stromeyer übernahm das Gebäude und nutzte es für sein Textilunternehmen.

Stromeyer: Die größte Fabrik

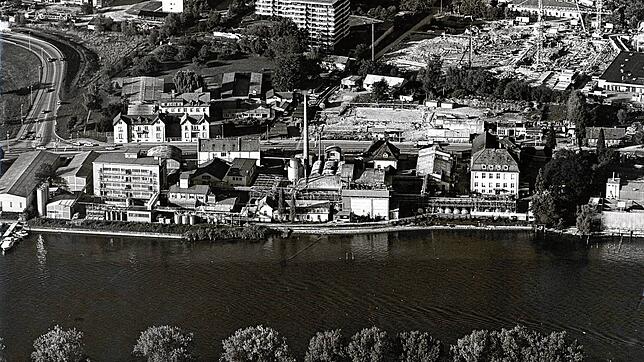

Mit seiner Zelt- und Planenfabrik aber expandierte Ludwig Stromeyer stetig. 1906 verlegte er den Sitz an das rechtsrheinische Ufer. Hierzu erwarb er das Gut Lohnerhof mit 150.000 Quadratmetern Fläche, wo in den Folgejahren im sogenannten Stromeyersdorf die größte Fabrik in Konstanz erbaut wurde, berichtet Klöckler. Sie war ausgestattet mit Gleisanschluss, Dampfbootstation, Motorfähre, Gutshof, Werkskantine und Dienstwohnungen, schildert der Stadtarchivar. Die Ära endete im Jahr 1973 mit dem Konkurs der Firma.

Stoffdruckerei am Seerhein

Nicht unerwähnt will Jürgen Klöckler den Namen Herosé lassen, wenn es um die Industrie-Geschichte von Konstanz geht, auch wenn sich die Stoffdruckerei nie in der Altstadt befand. Zum einen können sich viele Konstanzer noch an das Unternehmen erinnern, zum anderen zeigt sich die Veränderung beispielhaft an diesem Areal am Seerhein.

Auf dem Gelände der Schneckenburg (die Villa existiert heute noch) ersteigerten Gabriel und Ludwig Herosé 1812 die „Schlumberger‘sche Fabrik“, die in Konkurs gegangen war, berichtet Jürgen Klöckler. Sie und ihre Nachfahren betrieben die Stoffdruckerei mit Erfolg und waren ein nicht unwichtiger Arbeitgeber in der Stadt. So waren 1872 etwa 150 Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigt, so Klöckler.

Die Fabrikgebäude brannten am 18. Februar 1912 ab, wurden aber wieder aufgebaut, schildert der Stadtarchivar. Erst 1997 ging das Unternehmen Konkurs. Das Gelände lag lange brach, bis die einstige Industriemeile in den 2000er Jahren für Wohnbebauung freigemacht wurde. Heute ist nichts mehr von der einstigen Industrienutzung sichtbar.

Die Industrie entwickelte sich im 19. Jahrhundert erst mit betuchten französischen Emigranten und anderen Menschen, die über Geld verfügten, so Klöckler, der beschreibt: „Damals war Konstanz eine ziemlich armselige Stadt. Erst mit der Eisenbahn 1873 kam die industrielle und bauliche Entwicklung in Gang.“

Was war die Ursache der Deindustrialisierung?

„Zum einen hatte die Industrie nie die Flächen, die sie gebraucht hätte“, erklärt Jürgen Klöckler. „Zum anderen ist die Verkehrslage an Deutschlands letztem Zipfele ein Manko. Singen hingegen ist ideal angebunden und konnte große Flächen bereitstellen.“ Doch nicht nur das.

Mit dem Zuzug wohlhabender Menschen – letztlich auch mit Gründung der Uni Ende der 1960er Jahre – stiegen auch die Grundstückspreise und die Firmen zogen sich zunehmend zurück. Konstanz entwickelte sich in Richtung Tourismus. „Die Industrie wurde immer mehr an den Stadtrand gedrängt und ist letztlich zum Stillstand gekommen“, so Klöckler, der anfügt: „So ist Konstanz zur Dienstleistungs-, Freizeit-, Tourismus- und Kulturstadt geworden.“