Mensch gegen Maschine: Berufstätige sehen sich im Wettbewerb mit künstlicher Intelligenz (KI). Die Angst um den Arbeitsplatz wird durch missinterpretierte Schlagzeilen befeuert. Ja, die neue Technologie verändert die Berufswelt. Aber das muss nicht bedeuten, dass massenhaft Arbeitsplätze wegfallen. Denn derzeit zeichnet sich ein anderes Bild ab – das vom Mensch mit Maschine. Damit das so bleibt, müssen wir unseren Grips anstrengen. Nämlich so:

1. Fachleute sollten es besser wissen

Ein gutes Miteinander gibt es schon lange, zum Beispiel im medizinischen Sektor. KI kann etwa bei der Auswertung von Röntgenbildern helfen und auf potenzielle Frakturen hinweisen. Manche davon könne das menschliche Auge schon mal übersehen, berichtete die Radiologin Ines Zeller auf der Kommunalen Gesundheitskonferenz (KGK) im Kreis Waldshut.

Doch Obacht: Die Befunde könnten von dem Programm auch missinterpretiert werden. Der Arzt müsse es besser wissen und das Fach gelernt haben, um derartige Fehler zu erkennen, betonte die Expertin. So bleiben die menschliche Expertise und das Urteilsvermögen weiterhin wichtig für eine qualitative und zielführende Arbeit zum Wohl der Patienten.

2. KI ist kein Mensch

Patienten wollen auch lieber persönlich mit einem Arzt als mit einer KI sprechen. Letztere kann in Menschen noch starke Ängste hervorrufen, lautet das Ergebnis einer aktuellen Studie des Max-Planck-Instituts. Denn die neue Technologie gilt noch als unfähig, Empathie und emotionales Verständnis zu zeigen.

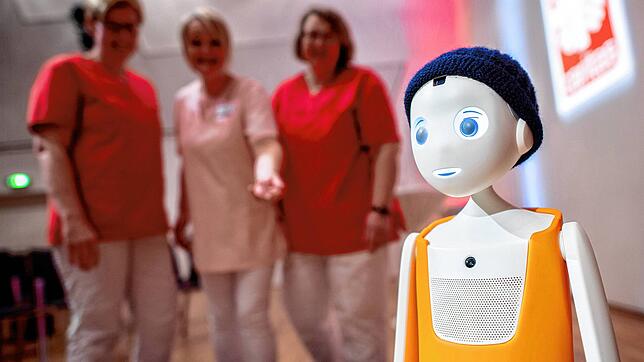

Ein guter Versuch ist der Sozial-Roboter Navel. Im evangelischen Pflegezentrum Eichenau interagierte die süße und sympathische KI mit den Bewohnern: plauderte, erzählte Witze und spielte Ratespiele gegen die Einsamkeit. Viel Zeit zum Antworten hat Navel den älteren Menschen aber nicht gelassen, zeigt eine Reportage des ZDF-Wissenschaftsformats „Terra Xplore“. Intuitive, flüssige und zwischenmenschliche Kommunikation – das kann die KI bislang nicht im selben Maß leisten wie die Menschen.

3. Fachleute müssen sich weiterentwickeln

Anstatt echte Konkurrenz ist die KI bislang eher eine gute Kollegin. Sie kann zeitraubende Routineaufgaben übernehmen, etwa E-Mails vorsortieren, Termine koordinieren, Texte erstellen und Fragen der Kunden beantworten. In dieser Zeit können sich Fachkräfte anderen Arbeiten widmen – wenn es die gibt. Denn genannte Tätigkeiten zählen in manchen Jobs zu den Hauptaufgaben.

Aber kein Grund zur Panik: Künstliche Intelligenz kann zwar Routine, aber die emotionale Intelligenz des Menschen bleibt unverzichtbar. Soziale Fähigkeiten wie Empathie, Konflikt- und Teamfähigkeit im Beruf sollten stets weiterentwickelt werden. Gepaart mit einem guten Verständnis von KI und deren Einsatz im Berufsalltag, behalten Fachkräfte ihren Stellenwert.

4. KI kennt keine Moral

Dasselbe gilt für Kreativschaffende, die ebenfalls auf Zack bleiben müssen. Denn ChatGPT generiert jetzt schon Texte und Bilder auf Befehl – und das in Sekundenschnelle. Auf die Frage, ob der Chatbot einer Journalistin den Job streitig machen will, antwortet er locker: „Ich glaube nicht, dass ich deinen Job wirklich klauen könnte! Als KI kann ich dir eher als Unterstützung dienen, sei es mit Ideen, Recherche oder Textentwürfen.“

Klingt verlockend, ist aber mit Vorsicht zu genießen. Denn der Chatbot kann nur das wiedergeben, was er aus den Weiten des Netzes gelernt hat, darunter auch Vorurteile und Diskriminierung. Er überlegt nicht, ob die generierten Inhalte verletzen, aufhetzen oder irreführen. Das können nur wir Menschen beurteilen. Die Verantwortung liegt also bei uns.

5. KI-Regeln entscheiden die gemeinsame Zukunft

Weil wir KI noch in Kinderschuhen erleben, können wir nicht wissen, wie sie sich weiterentwickeln wird. Doch kein Grund für Horrorszenarien: Denn derzeit arbeiten mehrere Akteure an Regeln für die neue Technologie, um sowohl Chancen für die Wirtschaft zu nutzen als auch rechtliche und ethische Risiken zu minimieren.

Für diese Balance setzen sich die EU-Mitgliedstaaten, darunter die Bundesregierung, ein. Denn damit die KI nicht gegen, sondern für und mit Menschen arbeitet, braucht es Regeln, Kompetenz und Transparenz im Umgang – auch, damit keiner die neue Technologie missbrauchen kann.