Wenn man dieser Tage etwas von Steffi Graf will, führt der Weg stets über Tami Suryan. Oder besser gesagt: Der Weg endet bei ihr. Denn die äußerst liebenswürdige Frau Suryan hat sich ganz nebenbei auch den Spitznamen „Miss No“ erworben. Mit Eloquenz und zuweilen auch einer feinen Prise Ironie wehrt die Amerikanerin, ihres Zeichens Spezialassistentin von Graf, nahezu alle Interview- oder sonstigen Terminanfragen ab.

Auch in diesen Tagen sagte Frau Suryan regelmäßig „No“. Natürlich umschrieb sie die Ablehnung von Gesprächswünschen zum 50. Geburtstag der deutschen Tennisheldin etwas hübscher, mit einem leichten Ausdruck des Bedauerns. Was die Frage nach einem Interview angehe, teilte Frau Suryan unlängst sinngemäß einmal mit, man kenne doch Stefanie, sie sei nicht so der Geburtstagstyp, sie mache kein großes Ding daraus. Also keine Interviews auch.

Für jene, die nicht täglich oder auch nur selten mit Graf zu tun haben, vielleicht sogar noch nie, sei das Bemerkenswerte gleich noch festgehalten: Im Hause Graf, also im Hause Graf und Agassi (ihr Ehemann, dazu später mehr), ist das Wort „Steffi“ ziemlich verpönt. Eigentlich sogar ein Un-Wort. Aus Steffi Graf ist Stefanie Graf geworden, die Zeiten von Steffi sind lange, lange vorbei. Schon früher hatte die Tenniskönigin die Verniedlichungsform eher grimmig hingenommen, aber sie war eben die Steffi. Deutsches Allgemeingut, so wie der Rudolf Völler eben der Rudi war.

Stefanie Graf konnte bis zu ihrem Abschied vom Wanderzirkus am 13. August 1999, kurz nach ihrem 30. Geburtstag, nicht dem Zuruf „Steffi“ entkommen. Nicht im persönlichen Gespräch, nicht in der Berichterstattung über sie. Kaum war sie allerdings in den Ruhestand getreten, strafte sie so manchen, der ihr noch mit „Steffi“ kam, mit bösem Blick und ließ ihn unbeachtet.

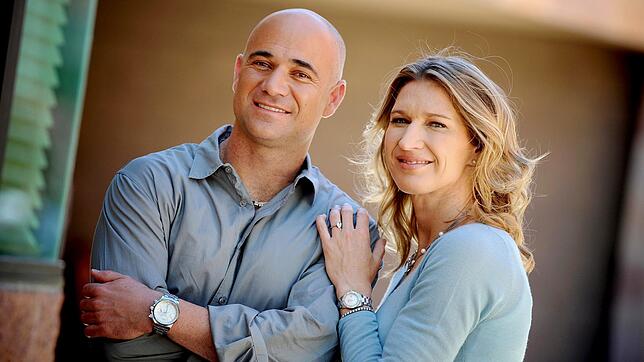

Zwei Jahrzehnte datiert ihr Abschied nun schon zurück, und wenn sie in ihren aktiven Zeiten oft ein Rätsel war, so ist sie inzwischen zu einem regelrechten Phantom geworden. Es hat mit der großen räumlichen Distanz von Las Vegas zu ihrer Heimat Deutschland zu tun, aber nicht nur damit. Sie ist auch für viele Freunde kaum noch greifbar, sie lebt ihr Leben eigentlich in einem sehr kleinen, überschaubaren Umfeld und Radius, mit einer kleinen Gruppe von Menschen. Die neue Familie gehört dazu, ihre eigene Familie. Ihr Mann Andre Agassi, der amerikanische Superstar. Ihre beiden Kinder Jaden Gil und Jazz Elle. Und auch die alte Familie Graf, Mutter Heidi und Bruder Michael samt Frau und Kindern, die alle in den USA wohnen.

Ein alter Vertrauer aus Germany klagt ein wenig, als man über den bevorstehenden Geburtstag spricht, über die spärlichen Kontakte: „Manchmal ruft sie an, wenn sie in Deutschland ist. Aber sie ruft an, wenn sie gerade schon wieder weg muss. Man trifft sich leider nicht wirklich.“

Andererseits ist der weitgehende Rückzug aus der Öffentlichkeit und ins sehr Private hinein nicht überraschend gekommen für die, die Grafs Tenniskarriere erlebten. Steffi Graf wollte ja eigentlich immer nur Tennis spielen, nichts sonst, öffentlicher Rummel war ihr stets so verhasst wie Pest und Cholera zusammen. Alles, was in der Schein- und Kunstwelt des scheinbar glamourösen Tennisbetriebs neben den Matches inszeniert wurde, blieb ihr ein Gräuel. Die oft täglichen Pressekonferenzen, das Herumgereicht-Werden von Termin zu Termin, Verpflichtungen gegenüber Sponsoren: Sie machte es mit, sie setzte ein Lächeln auf, das man bei näherem Hinsehen aber nicht mehr als Lächeln identifizieren konnte. „Vieles war schon eine Last, eine Qual“, sagte sie einst im Rückblick.

1988 holt sie den Golden Slam

Befreit wirkte sie immer, wenn sie auf den Platz gehen konnte, dort hatte sie alles selbst im Griff. Sogar wortwörtlich. Sie siegte und siegte und siegte, holte schon 1988 den Golden Slam (alle vier Topturniere in einem Kalenderjahr plus der Sieg bei den Olympischen Spielen), gewann 22 Majorpokale, stand 377 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Sie siegte allerdings dann so oft, dass man es ab einem gewissen Zeitpunkt schon mit Gleichmut hinnahm. In der Branche würdigte man vorübergehend nicht den nächsten Glanzauftritt der Deutschen, sondern wartete darauf, dass sie stolpern würde. Was indes selten genug geschah.

Graf war als Typ, als Charakter, aber eben auch als Profi ja immer ganz anders als der Mann, dessen eigene Karriere zeitlich parallel über die Bühne ging, sie war, ohne es zu wollen, der Gegenentwurf zu Boris Becker. Der Bursche aus Leimen, der nicht weit weg von Grafs Wohnort Brühl aufwuchs und der sogar in Jugendzeiten mit Graf trainierte, dieser Becker sehnte sich nach Aufmerksamkeit, nach Blitzlichtgewitter, nach der Liebe der Fans. Graf ging es am anderen Ende der Skala um den reinen sportlichen Wettbewerb, um das eigentliche Duell, sie brauchte auch da kein Abenteuer, keinen Extrathrill.

Als Becker im Herbst 2017 seinen 50. Geburtstag feierte, wies er von sich aus auf Graf hin, auf die ewige Weggefährtin. Es sei ihm unmöglich, „so zu leben wie Steffi jetzt in Las Vegas, fernab von allem“, sagte Becker, „ich bin eben ein anderer Mensch“. Das war richtig – und in gewisser Weise auch eine krasse Untertreibung. Denn als Becker beinahe täglich Schlagzeilen geliefert hatte mit seinen finanziellen Kalamitäten, seiner Ehe oder auch mal mit kuriosen Auftritten in TV-Shows, war ihm immer wieder Graf entgegengehalten worden – als Muster, wie man sein Leben nach dem Tennisleben auch leben kann.

Ein neues Leben in Nevada

Eben so bescheiden und geradezu anspruchslos wie Steffi bzw. Stefanie Graf, die sich freudig in der Wüste von Nevada mit ihren Pflichten als Mutter, Hausfrau und sehr gelegentlicher Firmenrepräsentantin begnügte. Und die gezielt nur die Öffentlichkeit suchte, wenn es um ihre Stiftung vorwiegend für kriegstraumatisierte Kinder ging.

Vor zehn Jahren waren Graf und ihr Ehemann Agassi einmal zu Gast in Wimbledon, als das neue Dach überm Centre Court eingeweiht wurde. Graf war der eigentliche Stargast, sie hatte Wimbledon immerhin sieben Mal gewonnen. Aber auch bei diesem größten Auftritt nach ihrer aktiven Karriere war zu spüren, wie wenig sie sich das Rampenlicht zurückwünschte. „Furchtbar nervös“ sei sie in den Wochen vor dem Auftritt gewesen, „das Lampenfieber war extrem“. Und auch eins wurde wieder klar, der ewige Drang, die Dinge besonders gut machen zu wollen, am liebsten sogar perfekt. Graf hatte wochenlang noch einmal auf Turbomodus umgeschaltet, hart trainiert.

Die Rückkehr nach Wimbledon

Wimbledon, es war auch die Rückkehr an jene Stätte, an der Graf ihr letztes Grand Slam-Turnier spielte, 1999. Es war ein Turnier, das auch ihre letzte Zeit im Tennis noch einmal widerspiegelte. Graf spielte, wie so oft, mit heftigen Schmerzen im Knie, oft wusste sie an einem Tag nicht, ob sie am nächsten Tag noch einmal auf dem Platz stehen würde. Es war ein gefährlicher Balanceakt, eine Gratwanderung, aber Graf steckte vieles weg, weil ihr auf einmal die Sympathien der Menschen zuflogen.

Mit den Brüchen in ihrer Karriere, den Zwangspausen, den schweren Comebacks, auch dem familiären Drama um Vater Peter hatte sich die Wahrnehmung verändert – aus der scheinbar seelenlosen Seriensiegerin war eine Frau aus Fleisch und Blut geworden. Und da passte es fast, dass diese Wimbledon-Story kein perfektes Ende hatte, sondern im Scheitern beschlossen wurde – mit einer Finalniederlage gegen Lindsay Davenport. Das Unperfekte war, paradox genug, das Perfekte. Zumal ohnehin nichts das Endspiel von Paris hätte toppen können, einige Wochen zuvor, den legendären Klassiker zwischen Graf und Hingis, den Graf-Triumph.

Starke Auftritte bei Showmatches

Graf hatte bei jenen French Open auch die Liebe zu Andre Agassi gefunden, im Herbst 1999 wurde die Romanze bekannt. Die Tennis-Asse heirateten im Oktober 2001, Graf zog zum Erstaunen vieler in die Stadt der Glücksspieler. Zwei Kinder kamen. Steffi Graf wurde zur Mutter, auch zur Spieler-Frau, und sie tat es mit einer Selbstverständlichkeit, als habe es ihr eigenes, großes Leben nie gegeben. Sie wirkte dabei immer drahtig, superfit, bei sehr raren Showmatches imponierten den Fans ihre immer noch schnellen Beine. Es liege daran, „dass mich meine Kinder wohl immer auf Trab gehalten haben“.

Der 14. Juni 2019 werde nichts verändern bei ihr, das hat sie über Freunde ausrichten lassen. Sie sehe das Ganze mit einem großen Stück Gelassenheit, sie sehe es ähnlich wie vor ihrem 40. Geburtstag, sie fühle sich gut, sei „zufrieden“ mit ihrem Leben. Angst vor der Zukunft gebe es nicht. Am 14. Juni 2019 nicht. Und am 15. Juni auch nicht.

Zur Person

Stefanie Graf soll unter Anleitung ihres Vaters schon als Dreijährige mit einem Holzschläger mit abgesägtem Griff Tennis geübt haben. Als sie 1977 in München ein Nachwuchsturnier gewonnen hatte, gab ihr Vater Peter seinen Beruf als Versicherungskaufmann und Gebrauchtwagenhändler auf, errichtete in Brühl ein Tenniszentrum und widmete sich der Karriere seiner Tochter. Die löste Jahre später zusammen mit Boris Becker einen Tennis-Boom in Deutschland aus, gilt als eine der besten Spielerinnen der Geschichte. (sk)