Die „New York Times“ hat am 9. September 1995 die passende Beschreibung für ein spektakuläres Tennisfinale, das später an diesem Tag im Louis Armstrong-Stadion in Flushing Meadows stattfinden wird.

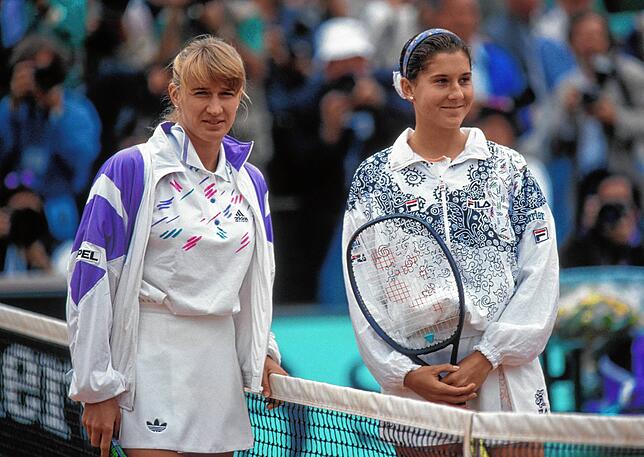

„Das Traumendspiel, das aus Alpträumen geboren wurde“, heißt es damals in der Zeitung. Eigentlich könnte und müsste dieses US Open-Finale zwischen Steffi Graf und Monica Seles ja das Selbstverständlichste sein, ein Finale zwischen zwei der prägendsten Figuren im modernen Frauentennis überhaupt.

Doch welch unglaubliche Vorgeschichte hat dieses Titelmatch auf dem New Yorker Centre Court, Steffi Grafs Vater Peter sitzt in jenem Spätsommer als mutmaßlicher Steuerhinterzieher in Untersuchungshaft.

Und Monica Seles spielt zum ersten Mal seit dem 30. April 1993 wieder bei einem Grand Slam-Turnier, knapp zweieinhalb Jahre nach dem Attentat am Hamburger Rothenbaum.

Es ist ein furioses, aufwühlendes Duell vor den schrillen New Yorker Tennisfans, Graf gewinnt den ersten Satz im Tiebreak, Seles gelingt ein Comeback, sie erteilt der Deutschen im zweiten Satz die 6:0-Höchststrafe.

Aber Graf hat den längeren Atem, der letzte Akt des Dramas geht mit 6:3 an die Deutsche. Graf und Seles umarmen sich, höflich gratulieren sie sich gegenseitig bei der Siegerzeremonie. Alles wirkt oberflächlich auf surreale Weise normal.

Aber was ist schon normal in jenem Moment. Denn die Tenniswelt hat sich längst verändert im September 1995. Die Tenniswelt für Graf und Seles. Die Tenniswelt aber überhaupt auch. Und alles hat mit dem schicksalhaften 30. April 1993 zu tun, einem Viertelfinalfreitag am traditionsreichen Rothenbaum vor fast genau 30 Jahren.

„Das Attentat beschädigte meine Seele“

Einem Tag, der Leben und Karrieren veränderte und dem Tennis später ein anderes Gesicht gab. Es war der Tag, an dem der Wanderzirkus seine ganz große Leichtigkeit und Unbeschwertheit erst einmal verlor.

„Ein Sekundenbruchteil machte aus mir einen anderen Menschen“, schrieb Monica Seles (49) später in ihrer Autobiographie, „das Attentat beschädigte meine Seele.“

Die Vorgeschichte zu den schockierenden Ereignissen in der stolzen Hansestadt beginnt – genau genommen – schon im Januar 1991. Bei den Australian Open in Melbourne. Dort passieren zwei einschneidende Ereignisse für das deutsche Tennis.

Boris Becker gewinnt den Grand Slam down under zum ersten Mal und besteigt, Krönung eines Lebenstraumes, zum ersten Mal den Gipfel der Weltrangliste – er ist die Nummer 1. Bei den Frauen löst Monica Seles als Siegerin Steffi Graf ab, wenig später, im März 1991, verdrängt sie die Deutsche auch als Weltranglisten-Erste.

Schier unaufhaltsam geht die Siegesserie von Seles weiter, sie gewinnt mit Ausnahme von Wimbledon alle weiteren Grand Slam-Turniere bis zum April 1993 – also zwei Mal die French Open, zwei Mal die US Open und auch noch zwei Mal die Australian Open.

Die Vorherrschaft von Steffi Graf scheint gebrochen, es deutet sich ein Zweikampf über die nähere und mittlere Zukunft an. Doch aus dieser großen Rivalität, einer Rivalität, die ähnlich wirkmächtig werden könnte wie die zwischen Martina Navratilova und Chris Evert in den 70er und 80er Jahren, wird dann auf schreckliche Weise – nichts.

Im Visier des Messerstechers

Günter Parche, ein unscheinbarer Enddreißiger aus dem thüringischen Barchfeld, wird nämlich den Lauf der Dinge in der Tenniswelt verändern.

Ende April 1993 ist er, ein glühender, fanatischer Graf-Verehrer, mit dem festen Vorsatz nach Hamburg gereist, Monica Seles so stark zu verletzen, „dass sie Steffi nicht mehr gefährlich werden kann“.

Beim Stand von 6:4 und 4:3 im Match zwischen Seles und der Bulgarin Magdalena Malejewa an diesem Rothenbaum-Freitag sticht er in der obligatorischen Spielpause auf Seles ein, ein spitzer Schrei gellt durch das Stadion. Seles hat unglaubliches Glück.

Weil sie sich fast schon zum Weiterspielen aufgemacht und ein wenig nach vorne gebeugt hat, dringt die Messerklinge nicht tiefer in den Rücken der Amerikanerin. „Es war ein grausamerer Schmerz, als ich ihn mir je hätte vorstellen können“, sagt Seles später.

Ein verkrampftes erstes Wiedersehen

Zwei Tage später kommt es im Universitätsklinikum Eppendorf zu einem verlegenen Treffen zwischen Seles und Steffi Graf. Ein paar Minuten unterhalten sich die beiden Spielerinnen, es ist ein verkrampftes Wiedersehen. Als sich Graf verabschieden will, um sich auf das Finale vorzubereiten, realisiert Seles zum ersten Mal, dass das Turnier nach der Attacke überhaupt weitergegangen ist.

Sie sei „bestürzt“ gewesen, dass das Turnier „lief, als ob nichts geschehen wäre“, erinnert sich Seles, „es war eine harte Lektion für mich über das Business. Eigentlich geht es nur ums Geld.“ Ein weiterer Tiefschlag folgt kurz darauf für Seles, als sich fast alle Spitzenspielerinnen dagegen entscheiden, die Ranglistenposition für sie einzufrieren.

„Mit einer frischen Wunde im Rücken“ sei das nur schwer zu ertragen gewesen“, so Seles.

Angststörungen und Panikattacken

Die Tennisnomadinnen ziehen fortan weiter um den Globus herum – ohne ihre zwischenzeitliche Führungskraft. Sicherheitspersonal sitzt nun bei den Seitenwechseln in unmittelbarer Nähe zu den Spielerinnen, das Security-Personal auf den Turnieranlagen hat drastisch zugenommen. Und Seles? Sie kämpft mit den Folgen des Attentats, leidet unter Angststörungen und Panikattacken.

Ein Comeback wird immer wieder verschoben, Seles fehlt einfach die Kraft, sich wieder in aller Öffentlichkeit auf einen Tennisplatz zu stellen. „Es gab keine Selbstverständlichkeiten mehr für mich. Ich musste noch einmal ganz von vorne anfangen“, sagt sie, als sie im Sommer 1995 schließlich ihr Comeback beim WTA-Turnier von Toronto gibt.

Sensationeller Finaleinzug 1995 in New York

Wenig später folgt der Auftritt in New York, der sensationell ins Endspiel gegen keine andere als Graf führt. Ein Traummoment eigentlich, nach all dem Alptraumhaften. Das Attentat lässt Seles danach nie los, wie auch. Deutschland wird zum fremden Land für die Weltklassespielerin, zu einem Turnier tritt sie hierzulande nie wieder an.

Und als Parche zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt wird – das Gericht bescheinigt ihm mildernd eine „hochabnorme Persönlichkeitsstruktur“ und „verminderte Steuerungsfähigkeit“, wirkt die Amerikanerin entsetzt: „Ich kann nicht verstehen, warum dieser Mensch nicht für seine Tat büßen musste.“ Auch eine millionenschwere Schadensersatzklage gegen den Deutschen Tennis Bund, den Turnierveranstalter, scheitert zuletzt.

2007 beendet Seles ihre Karriere

Seles gewinnt noch einen Grand Slam-Wettbewerb, im Januar 1996 in Melbourne. Ihre Tenniskarriere ist aber nicht mehr die, die sie hätte sein können. Ein letztes Mal begegnen sich Graf und Seles im Juni 1999, im Halbfinale der French Open.

Graf gewinnt in drei hartumkämpften Sätzen, zwei Tage danach holt sie den letzten Major-Titel im unvergesslichen Endspiel gegen Martina Hingis. Neun Jahre später tritt Seles zurück, mit 34 Jahren, weitere Verletzungen hatten die einstige Nummer eins immer wieder zu Pausen gezwungen und schließlich zermürbt.

Parche, der Mann, der ihre glanzvolle Karriere fast ganz zerstörte, stirbt im Sommer 2022 unbemerkt in einem Pflegeheim in Thüringen. Sein Tod wurde erst wenige Tage vor dem 30. Jahrestag des Attentats in diesem April bekannt.