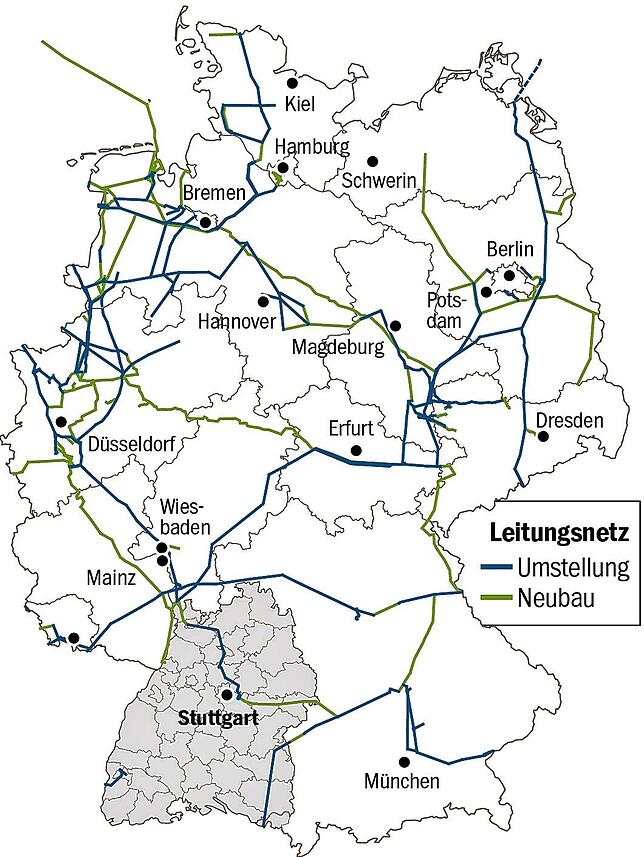

Es war einer der angenehmeren Termine für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in letzter Zeit. Zumindest konnte er einen Aufbruch in die Zukunft verkünden, als er Mitte November Pläne zum Bau eines deutschlandweiten Wasserstoff-Netzes (H2) vorstellte.

Ein in dieser Form europaweit einzigartiges Projekt sei das Pipeline-System, das die Energieversorgung in den kommenden Jahrzehnten sichere, so der Minister. Keiner komme dabei zu kurz, jedes Bundesland werde an das Geflecht von H2-Energieautobahnen angeschlossen.

Was Habeck nicht sagte: Eine Reihe leistungsstarker Industrieregionen sind bei Milliarden-Projekt außen vor. Insbesondere trifft das auf das südliche Baden-Württemberg zu, immerhin Standort Hunderter Mittelständler, nationaler Champions wie ZF Friedrichshafen und einer ganzen Reihe energieintensiver Unternehmen – von Gießereien bis hin zu Chemie- und Pharmafirmen.

Wie versorgt sich die Region nach 2045 mit Energie?

Genau hier macht man sich nun Sorgen. In den Planungen des Wasserstoffnetzes klaffe eine große Lücke, sagt etwa Andreas Jung, Sprecher der CDU-Fraktion im Bundestag für Klimaschutz und Energie. Immerhin sollten weite Landesteile, darunter die Bodenseeregion, der Schwarzwald sowie Hoch- und Oberrhein mit Ausnahme Freiburgs nach derzeitigen Planungen nicht an das Hochleistungsnetz angeschlossen werden, so der Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Konstanz. Wie der „Wasserstoffhochlauf“ in diesen Regionen erreicht werden solle, sei ihm „völlig unklar“. „Es muss jetzt zwingend nachgesteuert werden“, sagt Jung. „Wir dürfen beim Wasserstoffnetz nicht abgehängt werden.“

Wasserstoff ist eine der zentralen Energiequellen für die Zeit nach 2045. Bis dahin will Deutschland den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 auf Netto-Null gesenkt haben. Anders ausgedrückt: Fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Gas dürfen dann nicht mehr verbrannt werden und wenn doch muss das ausgestoßene CO2 durch teure Ausgleichsmaßnahmen kompensiert wird.

Trotz des geplanten massiven Ausbaus von Wind- und Solarkraft wird das Land aber auch nach 2045 stark von Energieimporten abhängig sein. In sonnen- und windreichen Ländern ökologisch erzeugt, soll grüner Wasserstoff spätestens ab der zweiten Jahrhunderthälfte zum Rückgrat industrieller Prozesse, aber auch der Wärmeversorgung und der Verstromung in Kraftwerken werden. Ohne Wasserstoff, keine Wertschöpfung, könnte man sagen.

Das südliche Baden-Württemberg träfe dieses Szenario hart. Zwar hat die Industrie hier nicht die gleiche Bedeutung wie am mittleren Neckar oder rund um Karlsruhe, Mannheim und Ludwigshafen. Dennoch sind die Energieverbräuche auch in Südbaden erheblich. Selbst ländlich geprägte Landkreise wie Konstanz oder Lörrach hätten Energiebedarfe „weit oberhalb von Metropolen wie Freiburg“, sagt etwa Alexander Graf, Geschäftsführer Standortpolitik bei der IHK Hochrhein-Bodensee.

IHK-Experte: Bedarf an Energie ist hoch

Dass deren Belange bei der Planung des Wasserstoffnetzes nur unzureichend berücksichtigt worden seien, hält er für einen herben Dämpfer, für eine sehr dynamische Wirtschaftsregion. Insbesondere, weil Baden-Württembergs Gas-Transportnetzbetreiber, die EnBW-Tochter Terranets, angekündigt hat ab 2040 kein herkömmliches Erdgas mehr durch ihr 2000 Kilometer langes Pipeline-Netz im Südwesten zu schicken. „Und dann?“, fragt IHK-Mann Graf lakonisch. Es sei jetzt Geschwindigkeit nötig, sagt er. Man brauche eine Strategie für die Energieversorgung der Zukunft.

CDU-Energieexperte Jung meint, die Region müssen beim Thema Wasserstoff in den kommenden Wochen ihr Gewicht in die Waagschale werfen. „Glasklar“ gelte es nun, den Anspruch zu formulieren, beim Wasserstoffhochlauf dabei zu sein, sagt er mit Blick auf Firmen und Energieversorger, aber auch auf die Politik auf kommunaler Ebene. Was künftig in der Region an Wasserstoff benötigt werde, müsse noch einmal viel deutlicher gemacht werden.

Viel Zeit bleibt nicht. Nur bis zum 8. Januar läuft eine sogenannte Konsultationsphase zum Wasserstoff-Kernnetz. Bis dahin haben Wirtschaft und Politik die Möglichkeit, „Stellungnahmen zu einer optimierten Planung“, wie es vom Gasnetzbetreiber Terranetz heißt, ans Bundeswirtschaftsministerium beziehungsweise an die Bundesnetzagentur zu schicken.

Initiativen setzen auf Frankreich und die Schweiz

Anderswo will man sich darauf nicht verlassen und verfolgt einen Plan B, in dem das deutsche Wasserstoffnetz nur eine untergeordnete Rolle spielt. In den Regionen Freiburg und Tuttlingen haben sich schon vor Monaten Wasserstoff-Initiativen gebildet.

Zur Not wollen sie den Brennstoff in Süd-Baden-Württemberg selbst erzeugen oder von anderswo besorgen. „Im Moment loten wir Möglichkeiten aus, Wasserstoff über Frankreich oder die Schweiz ins südliche Baden-Württemberg zu bringen“, sagt Christian Klaiber, Geschäftsstellenleiter von H2 Regio SBH in Tuttlingen.

Außerdem gehe es darum, Leuchtturmprojekte, etwa Elektrolyseure, in der Region an den Start zu bringen. Entsprechende Anlagen bestünden bereits am Hochrhein oder würden aktuell geplant. Aber es müssten deutlich mehr werden, um die Versorgung auf sichere Beine zu stellen. „Im Kern planen wir derzeit ohne das deutsche Wasserstoff-Kernnetz“, sagt Klaiber.

Aus industrienahen Kreisen verlautet, die Idee sei nicht schlecht. Womöglich seien alternative Bezugsquellen der schnellere und sicherere Weg. Zumindest als wichtige Ergänzung. Möglich wäre beispielsweise die Lieferung spanischen Wasserstoffs via Frankreich nach Freiburg oder der Transport von Genua über die Schweiz nach Südbaden an den Hochrhein. Angesichts der Planungsgeschwindigkeit in Deutschland sei das möglicherweise der schnellere Weg zum grünen Wasserstoff.