Tulpenmanie

Sie gilt als eine der ersten großen Finanzkrisen der Geschichte: Die Tulpenmanie in den Niederlanden, auch unter anderen Namen, darunter Tulpenwahn oder Tulpenhysterie bekannt. Im Mittelpunkt der Krise steht eines der bekanntesten Exportgüter unserer Nachbarn: Der Tulpe.

Die erfreute sich Anfang des 17. Jahrhunderts großer Beliebtheit: Wer etwas auf sich hielt erwarb Tulpen, tauschte sie mit anderen Liebhabern und stelle sie in seinem Garten zur Schau. Dadurch stieg der Preis der besonderer Exemplare immer weiter, teilweise soll der Preis schließlich sogar im fünfstelligen Bereich gelegen haben.

Das alles fand schließlich ein jähes Ende, als im Jahr 1637 plötzlich die ersten Händler ihre Tulpen nicht zu ihrem erwarteten Preis verkaufen konnten. Sie mussten sie günstiger anbieten und machten Verlust, wenn sie teuer eingekauft hatten. Die Blase platzte, der Tulpenwert sank rapide, der Tulpenmarkt brach zusammen. Wer viel Geld für eine Tulpenzwiebel gezahlt hatte, hatte dieses verloren.

Gründerkrach

Der Gründerkrach bezeichnet einen Einbruch der Finanzmärkte im Jahr 1873. Mit ihm endete eine Zeit des wirtschaftlichen Wachstums in Deutschland. Nachdem durch die gute wirtschaftliche Lage und die Gründung zahlreicher Aktiengesellschaften eine Spekulationsblase immer weiter angewachsen war, platzte diese schließlich.

Ausgelöst wurde die Krise durch Kurseinbrüche in Österreich, zahlreiche Anleger verkauften ihre Wertpapiere. Zahlreiche Unternehmen gingen bankrott. Über England und New York erreichten die Probleme schließlich auch Deutschland. Grund war laut Experten das Übervorhandensein von Produkten, durch das es zu einem Preisverfall kam.

Panik von 1907

Unschwer ist an ihrem Namen zu erkennen, was diese Finanzkrise im Jahr 1907 mit der Bevölkerung in den USA auslöste: Weil es zu Kurseinbrüchen kommt und schließlich der Kupfermarkt einbricht, kommt es zum Zusammenbruch der Knickerbocker Trust Company, einer der damals größten Banken in New York. Dadurch geriet schließlich das gesamte Bankensystem Amerikas ins Wanken, zahlreiche Banken und Unternehmen gingen Pleite.

Weltwirtschaftskrise 1929

Die Weltwirtschaftskrise, die sich von Ende der 20er-Jahre bis in die 30er-Jahre ereignete, begann mit dem sogenannten „Schwarzen Donnerstag“ an der New Yorker Wall Street. Da die schlechten Nachrichten Europa an einem Freitag erreichten, wird hier von einem „Schwarzen Freitag“ gesprochen.

Vorangegangen war der Krise ein wirtschaftlicher Aufschwung in den Vereinigten Staaten, es wurden kräftig spekuliert und viele Kredite aufgenommen. 1929 platzte die Spekulationsblase schließlich, Aktienkurse fielen. Im Zuge gingen zahlreiche Unternehmen, Banken und Privatleute pleite. Auch in Europa machte sich die Krise bemerkbar, da amerikanischen Banken ihre Kredite zurückforderten, die Länder diese aber nicht zahlen konnten. Der Welthandel brach daraufhin ein.

Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland, das bereits zuvor gelitten hatte, ging in Folge der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1932 noch einmal massiv zurück.

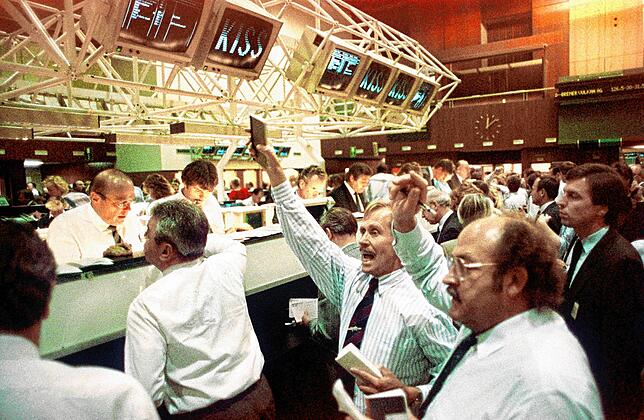

Schwarzer Montag

Ein überraschender Börsen-Crash ereignete sich im Oktober 1987 am sogenannten „Schwarzen Montag“. Der Dow Jones in New York brach um fast 23 Prozent ein, nachdem er zuvor immer weiter gestiegen war. Betroffen waren neben den USA auch andere Länder. Immerhin: Die Kurse erholten sich

Was zum Schwarzen Montag geführt hat, ist nicht ganz klar. Verdächtigt werden etwa steigende Zinsen und ein hohes Handelsdefizit der Regierung. Die schnell und autonom agierende Computertechnik an der Wall Street soll zudem den Crash beschleunigt haben.

Krise des Europäischen Währungssystems

Seinen Anfang nahm diese Krise im Jahr 1992, als Großbritannien versuchte, das Pfund an die Deutsche Mark zu koppeln, nachdem die Deutsche Bundesbank die Leitzinssätze abgehoben hatte. Investoren wie der Amerikaner George Soros schätzten das britische Pfund als überbewertet ein, wetteten dagegen und setzten es somit unter Druck – was schlussendlich dazu führte, dass das britische Pfund enorm fiel und Großbritannien das Europäische Währungssystem verlassen musste.

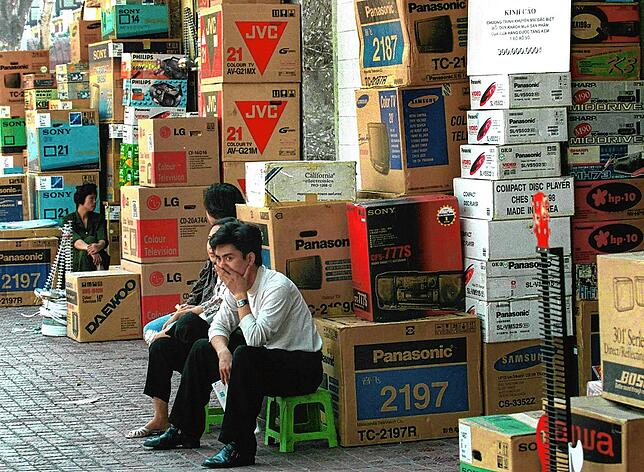

Asienkrise

Wie der Name dieser Krise bereits sagt, ereignete sie sich Ende der 90er-Jahre in Asien. Sie folgte auf einen Kreditboom und einen Anstieg der Aktienmärkte und Immobilienpreise. Durch Preissteigerungen entstand eine Spekulationsblase. Die Banken waren stark vom Aktien- und Immobilienmarkt abhängig. Zusätzlich wurden Kredite in Fremdwährung wie Yen oder Dollar aufgenommen – ohne ausreichende Absicherung gegen Wechselkursänderungen.

Im Sommer 1997 begann die Asienkrise schließlich in Thailand, als internationale Anleger Kapital abzogen und die Regierung den Wechselkurs ihrer Währung Baht freigab, der bis dahin an den Dollar gekoppelt gewesen war. Der Baht stürzte ab, Privatleute verloren ihr Geld, Unternehmen gingen Pleite, die Börse brach ein. Die Krise weitete sich schließlich auf Länder wie Malaysia, die Philippinen oder Indonesien aus. Auch Länder außerhalb von Asien waren betroffen: So verlor auch der DAX und der Davy Jones. Primär und besonders hart war jedoch Südostasien betroffen.

1998 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt in Indonesien, Thailand, Südkorea und Hongkong um zum Teil zweistellige Beträge. Die Arbeitslosenquote stieg stark an.

Argentinienkrise

Ende der 90er-Jahre hatte Argentinien mit großen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das Land war zutiefst verschuldet, die Wirtschaft brach ein. Das sorgte für große Unsicherheit, viele Argentinier hoben ihr Geld ab. Um das zu verhindern, fror der Argentinische Staat schließlich Ende 2001 Konten ein und führte eine Obergrenze für Abhebungen ein. Die Menschen konnten dadurch kaum mehr an ihr Geld gelangen. Es kam zu Protesten, sogar gewaltsamen Demonstrationen.

New-Economy-Krise

Ab 1997 investierten viele in Start-up-Unternehmen, die Innovation versprachen, etwa im Bereich der Medien und Technologien. Die Kurse an den Börsen stiegen an. Die Blase platzte schließlich im Jahr 2000. Viele Unternehmen waren überbewertet worden und konnten die Gewinnerwartungen nicht so schnell erfüllen. Auch kriminelle Handlungen einiger Unternehmen, etwa Scheingeschäfte, spielten eine Rolle. Der Boom ging zu Ende, die Kurse stürzten ab.

Weltfinanzkrise und Eurokrise

Ab Anfang der 2000er wurden vielen Personen mit niedriger Zahlungsfähigkeit ein Kredit gewährt. Als der US-Leitzins angehoben wurde, stiegen auch die Raten der Hypothekenkredite. Wer nicht genügend Geld besaß, konnte diese nicht mehr bezahlen und verlor sein Haus. Daraufhin stürzten die Häuserpreise ab und Kreditrisiken, die in Wertpapieren gebündelt und weltweit gehandelt worden waren, verloren an Wert.

Ein großes Misstrauen zwischen den Banken entstand, da diese Sorge hatten, ihr Geld zu verleihen. Mehrere amerikanische Banken gerieten in Geldnot. Das weitete sich aus, weltweit waren Banken betroffen, an den globalen Aktienmärkten kam es zu Kurseinbrüchen und auch die Wirtschaft litt unter der Krise.

Die Finanzkrise sorgte für ein stark abgeschwächtes Wirtschaftswachstum, das reale Bruttoinlandsprodukt in 161 Staaten lag laut der Bundeszentrale für politische Bildung im Jahr 2009 unter dem Wert von 2007. Während 2007 außerdem das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts in 147 Staaten bei mindestens drei Prozent gelegen hatte, galt das 2009 nur noch für 61 Staaten.

Auf die Weltfinanzkrise folgte schließlich die Eurokrise. Einige Mitgliedsstaaten der Eurozone hatten mit finanziellen Problemen zu kämpfen und waren auf Hilfe angewiesen. Durch die vorherige Finanzkrise waren die Schulden vieler EU-Staaten angewachsen. Unter anderem Griechenland konnte seine Schulden nicht mehr selbst begleichen und musste 2010 Finanzhilfen beantragen, um eine Staatsinsolvenz zu vermeiden. Um zu verhindern, dass die Währungsunion auseinander bricht, versuchten die EU-Staaten, die Krise unter anderem mit einem Euro-Rettungsschirm zu bewältigen. Auch die Europäische Zentralbank lieh Geld.