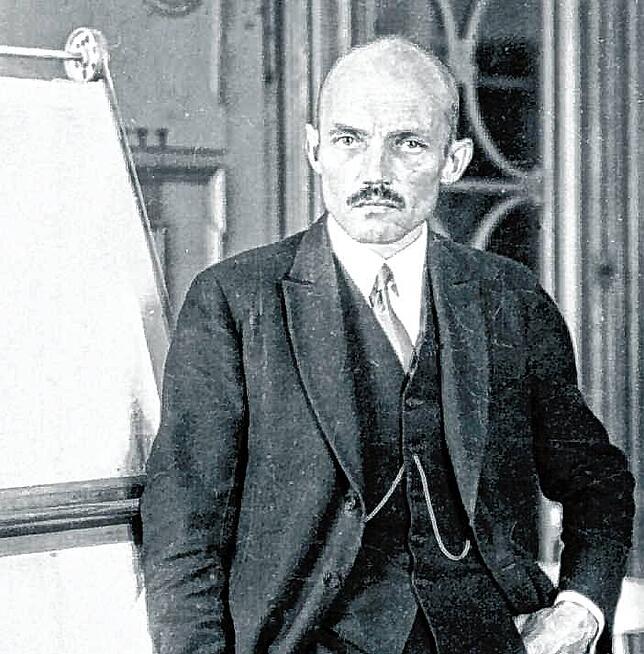

Man hat ihn den „Narren vom Bodensee“ und den „Eroberer der Lüfte“ genannt. Der gebürtige Konstanzer Graf Ferdinand von Zeppelin war Militär und Ingenieur. Er schwebte im Fesselballon über den Schlachtfeldern des US-amerikanischen Bürgerkriegs und führte Kommando-Aktionen im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 durch.

Eigentlich wollte er aber nur eines: Luftschiffe bauen. Das gelang ihm so überzeugend, dass noch heute in großen Teilen der Firmenlandschaft am Bodensee ein Stückchen Graf Zeppelin steckt. Ein kleiner Überblick über das Erbe des Grafen.

Aus Dornier wird Airbus

Es war Ferdinand Graf von Zeppelin, der eine der prägenden Gestalten der deutschen Luftfahrt im 20. Jahrhundert an den Bodensee holte – Claude Dornier. 1910 wurde der Ingenieur Zeppelins Mann für die Luftschiffe, bald aber mit einer fast noch wichtigeren Aufgabe betraut: Er sollte Flugzeuge entwickeln, deren Bedeutung auch fürs Militär in dieser Phase massiv zunahm.

Noch im Ersten Weltkrieg lieferte Dornier dem Grafen ein gigantisches Flugboot mit mehr als 40 Metern Spannweite ab, das aber in einem Föhnsturm auf dem Bodensee zerschellte, wie die Autoren Volker Geiling und Manfred Sauter in ihrer Zeppelin-Chronik schreiben. In den folgenden Jahren entwickelte sich das Zeppelin-Flugzeuggeschäft, das mittlerweile unter dem Namen Dornier-Flugzeugwerke von seinem Namensgeber übernommen worden war, zu einem der innovativsten europäischen Flugzeugbauer.

Man spielte in nahezu allen Bereichen der Luftfahrt mit: Flugboote, Kampfflugzeuge, Passagier-Jets, Senkrechtstarter, Forschungsflugzeuge, Hubschrauber, Raumfahrt und Wehrtechnik. 1985 schluckte Daimler-Benz das Unternehmen, das fortan unter dem Dach der DASA als integrierter Technologiekonzern geführt und später zur EADS – einem Vorläufer der heutigen Airbus – wurde.

Die Raumfahrtaktivitäten Dorniers wurden mit der Jahrtausendwende im Astrium-Konzern gebündelt, der Bau von großen Navigations- und Wetterbeobachtungssatelliten in Immenstaad am Bodensee verankert. Dort hatten die Dorniers seit den 1960er-Jahren Luftfahrzeuge, Drohnen, aber auch Satelliten gefertigt. Dornier kann somit als eines der Vorläuferunternehmen des heutigen Satellitenbauers Airbus am Bodensee bezeichnet werden.

Maybach, MTU & RRPS

Mit all den Vorgängern des Friedrichshafener Großmotorenbauers Rolls-Royce-Power-Systems (RRPS) könnte man locker einen Rosenkranz herunterbeten. Der klingendste Name in dieser ewigen Kette ist Maybach. „Der Geburtsort des automobilen Markennamens Maybach liegt in Friedrichshafen am Bodensee“, heißt es in der Chronik des Nach-Nach-Nach-Nachfolge-Unternehmens RRPS.

Kurz nach der Gründung 1909 im schwäbischen Bissingen siedelten Wilhelm und Karl Maybach mit ihrer Firma, der Maybach-Motorenbau, 1912 nach Friedrichshafen über. Sie folgten dem Ruf von Ferdinand Graf von Zeppelin, der einen Hersteller für leistungsfähige Antriebe für Luftschiffe suchte.#

Wilhelm Maybach war der damalige Motoren-Papst schlechthin und obendrein noch Geschäftspartner der Automobil-Legende Gottlieb Daimler. Daher dauerte es nicht lange, bis sich die neue Firma Maybach unter der Führung seines Sohns Karl als Standardausstatter der Zeppeline etablierte und auch immer mehr Flugzeuge mit den leichten Kolbenmotoren ausstattete. Als der Versailler Vertrag dieses Geschäft untersagte, nahmen die Friedrichshafener Loks, Schiffe und PS-starke Autos ins Visier.

Der heutige RRPS-Konzern, einer der weltweit führenden Hersteller von Großdieseln mit einem Umsatz von 4,6 Milliarden Euro und 10.500 Mitarbeitern, ist ein Produkt dieser Wegentwicklung von der Luftfahrt. 1960 schluckte Daimler-Benz die Maybach-Motorenbau, die wenig später zur MTU und damit zum Inbegriff des unverwüstlichen Riesen-Diesels wurde.

Den Bau von Automotoren überließ man Daimler. Ob die Stuttgarter deswegen das Interesse an MTU verloren? Jedenfalls stieg Daimler erst bei MTU aus, dann aber wieder ein. Nachdem aus der MTU Tognum geworden war, verloren die wankelmütigen Schwaben abermals die Lust am Friedrichshafener Konzern. Seitdem ist die einstige Maybach-Motorenbau eine Tochter von Rolls-Royce.

Zeppelin-Stiftung

Wer böse ist, könnte sagen, dass es vor allem einen gab, der vom Aus der Zeppeline nach dem Zweiten Weltkrieg profitierte – die Geburtsstadt der Luftfahrzeuge, Friedrichshafen. Der Grund liegt in einer zunächst recht unscheinbar erscheinenden Stiftung, die Ferdinand Graf von Zeppelin im Jahr 1908 ins Leben rief.

Diese bis heute existierende Zeppelin-Stiftung sollte dem nach Willen des Grafen „den Bau von Luftschiffen, die Luftschifffahrt als solches sowie die Beteiligung an Unternehmen, die den Bau oder den Verkauf von Luftfahrzeugen zum Gegenstand hatten“, fördern, wie es auf der Webseite der Stiftung heute heißt. Das Problem: All das war den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg verboten worden. Die Stiftung hatte also keinen Zweck mehr und hätte abgewickelt werden können.

Aber auch für diesen Fall hatte der Graf vorgesorgt. Sollte der Stiftungszweck unerfüllbar werden, so die Satzung, solle das Stiftungsvermögen an die Stadt Friedrichshafen fallen und von ihr für wohltätige Zwecke verwendet werden. Seitdem gilt Friedrichshafen als eine der am besten versorgten Kommunen der Republik.

Der Gemeindehaushalt kann aus dem Vollen schöpfen, denn jedes Jahr fließt ein Teil der Erträge von Konzernen wie der ZF Friedrichshafen AG, der Luftschiffbau Zeppelin GmbH und der Zeppelin GmbH ins Stadtsäckel. In der Stiftung haben die Stadträte das Sagen, der Oberbürgermeister sitzt in den Aufsichtsräten der Stiftungsunternehmen. Dort ist er so etwas wie die graue Eminenz im Hintergrund. Immer bedacht auf das Wohl der Firmen – und dasjenige seiner eigenen Stadt und ihrer Bürger, die ja seine Wähler sind.

Zeppelin-Luftschiffe

Manchmal gibt es ein Wiedersehen – und sei es nach Jahrzehnten. Am 18. September 1997 war es soweit. Damals startete der erste Zeppelin „Neue Technologie“ (NT) zu seinem Jungfernflug über Friedrichshafen. Ein Anblick, an den sich nur noch die wirklich alten Häfler, wie die Einwohner der Stadt genannt werden, erinnern konnten. Denn eigentlich hatte die Geschichte der Zeppeline rund 60 Jahre zuvor mit der Explosion der „Hindenburg“ im US-amerikanischen Lakehurst ein jähes Ende gefunden.

Dass nun ein neues Kapitel geschrieben werden konnte, deutete sich schon an. Die Idee, quasi lautlos in geringen Höhen am Himmel entlangzugleiten, hatte ihren Reiz für die Konstrukteure nie verloren. Seit dem Jahr 1993 – damals gründete sich die Friedrichshafener Zeppelin Luftschifftechnik aus den Überbleibseln des einstigen Luftschiff-Konzerns des Grafen neu – wurde sie vehement vorangetrieben. Die Marktchancen, die sich die neuen Zeppelin-Bauer ausgemalt hatten, wurden indes von den Zeitläuften zunichte gemacht.

Im Jahr 2001, gerade als die neue Luft-Zigarre ihre behördliche Zulassung erhalten hatte, fielen in New York die Doppeltürme des World Trade Centers in sich zusammen und die USA verschärften ihre Luftfahrtgesetze. Der sicher geglaubte US-Markt war Geschichte. Ein Exportschlager ist der Zeppelin seither nicht mehr geworden, nur wenige Exemplare wurden gebaut, etwa für Forschungszwecke. Indes ist das Luftschiff ein touristischer Magnet und ein Aushängeschild für die Region und den ZF-Konzern, dessen Logo die Luftschiffe zieren.

Omiras Wohlfahrt

Unter den Zeppelin-Nachfolgefirmen fällt eine oft unter den Tisch – die Zeppelin Wohlfahrt. Sie war das Sozial-Start-up des Grafen, das eine arbeitnehmerfreundliche Umgebung für die zahlreichen Beschäftigten im Zeppelin-Imperium schaffen sollte. Und so investierte man in Arbeiterwohnungen, Dorfläden, Gasthäuser, Metzgereien, Lebensversicherungen, Büchereien und Gärtnereien. Moderne Mitarbeiterbindung in den 1920er-Jahren, könnte man sagen.

Aus dem Milchhof der Zeppelin-Wohlfahrt entstand damals die Oberland Milchverwertung Ravensburg – kurz Omira – und damit ein bis heute bekannter Markenname für Milcherzeugnisse, der mittlerweile zum französischen Lacatlis-Konzern gehört.

Übrigens: Die Zeppelin Wohlfahrt gibt es immer noch, und sie ist einer der größten Wohnungs- und Grundstückseigentümer in Friedrichshafen. Manche gute Idee geht einfach nicht unter.

Hymer und der Graf

Wenn man so will, fährt das Erbe des Grafen von Zeppelin bis heute jedes Jahr zehntausendfach mit in den Urlaub. Immerhin lernte der Unternehmer Erwin Hymer – der Stammvater von Europas größtem Caravan-Bauer aus Bad Waldsee – sein Handwerk beim Zeppelin-Vertrauten Claude Dornier und dessen Sohn Claudius. Drei Jahre lang arbeitete der junge Ingenieur bei den Dorniers.

Aus dem Kleinwagen, den er dort entwickeln sollte, wurde zwar nichts, dafür erkannte der Oberschwabe die Vorzüge des Leichtbaus und nutzte sie später in der väterlichen Firma für den Freizeitbereich. Heraus kamen die ersten Wohnwägen und Wohnmobile made in Oberschwaben.

Hymer indes hat sich – wie viele andere Firmen – von seinen Allgäuer Wurzeln entfernt. Seit einem halben Jahrzehnt gehört die Hymer-Gruppe dem US-Wohnmobilriesen Thor Industries.

ZF Friedrichshafen

ZF Friedrichshafen verdankt seinen Erfolg eigentlich der Fliegerei. Als die Zeppeline, jene revolutionären Luftschiffe vom Bodensee, Anfang des 20. Jahrhunderts immer größer und leistungsfähiger wurden, standen die Konstrukteure plötzlich vor einem Problem: Die dafür nötige Antriebstechnik, von Motoren über Steuerungen bis hin zu den Getrieben, gab es nirgends zu kaufen.

Ferdinand Graf von Zeppelin löste das Problem auf seine Weise und gründete einfach ein paar Start-ups, um all diese Technologien künftig selbst herzustellen – das letzte und bei Weitem erfolgreichste davon war die 1915 gegründete Zahnradfabrik Friedrichshafen, die heutige ZF. Nach dem Krieg wurde das Unternehmen in die Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen eingegliedert und liefert seither jährlich einen Teil seines Jahresgewinns an die Stadtkämmerer.

Der erste Chef des jungen Unternehmens wurde 1915 mit Alfred Graf von Soden-Fraunhofer ein Vertrauter des Grafen, unter dessen Regie das junge Unternehmen bereits in den 1920er-Jahren den Getriebe- und Zahnradbau revolutionierte. Die ersten Vorläufer heutiger Automatikgetriebe sowie die Getriebesynchronisation beim Schalten – heute eine Selbstverständlichkeit – wurden damals technologisch vorgedacht. Folge war ein „atemberaubendes Wachstumstempo“, wie die Autoren Volker Geiling und Manfred Sauter in ihrem Buch „Zeppelins Erben“ schreiben.

Nach dem Krieg und einer gerade noch abgewendeten Komplett-Demontage des Stammwerks in Friedrichshafen wuchs die „Zackenbude“, wie die ZF damals spöttisch genannt wurde, im Windschatten des deutschen Wirtschaftswunders, internationalisierte sich und entwickelte Anwendungen für immer mehr Industriebereiche jenseits des Fahrzeugbaus. Das vergangene Jahrzehnt indes ist von mannigfaltigen Herausforderungen für die Friedrichshafener geprägt.

Weil es Getriebe – das Hauptprodukt der ZF – im Zeitalter der Elektromobilität nicht mehr geben wird, investierte ZF viele Milliarden in Firmenzukäufe und Technologie, etwa in den Bereichen Elektronik, E-Mobilität, Komfort- und Sicherheitstechnik und autonomes Fahren. Weniger Getriebe, mehr Elektronik, lautet das Mantra.

Den gewünschten Erfolg brachte das bislang nicht. Das Unternehmen ist hoch verschuldet, die neuen Produkte werfen nicht die erhofften Gewinne ab. Daher geht es für die ZFler jetzt ans Eingemachte. Bis zu 14.000 Stellen will man in Deutschland streichen. Das 110. Jahr des Bestehens der ZF, es könnte ein Schicksalsjahr werden.