Friedrichshafen am Bodensee verdankt dem Luftschiff seine Bekanntheit, Zeppelinheim bei Frankfurt am Main dankt dem Luftschiff seine Entstehung. So wie Wolfsburg in der NS-Zeit als „Stadt des Kraft-durch-Freude-/KdF-Wagen“ aus dem Boden gestampft wurde und noch heute Stein gewordene VW-Kultur ist, so wurde für die kleine Retorten-Siedlung in Südhessen zur selben Zeit ein riesiger Kiefernwald dezimiert.

Man wollte eine weitere verkehrstechnische Vision zu glänzenden Horizonten führen: die Transatlantikfahrt mit neuen, noch gigantischeren Luftschiffen vom Bodensee.

Keine fünf Minuten sind es mit dem Auto von der Anschlussstelle auf der Autobahn A5 Frankfurt-Darmstadt bis ins Herz der Gemeinde. Einer seiner Schlagadern ist die Kapitän-Lehmann-Straße, benannt nach Ernst August Lehmann, einer der bekanntesten deutschen Luftschiff-Kommandeure, der im Mai 1937 bei der Katastrophe der LZ 129 „Hindenburg“ in Lakehurst ums Leben kam.

Heimatbasis der „Graf Zeppelin“

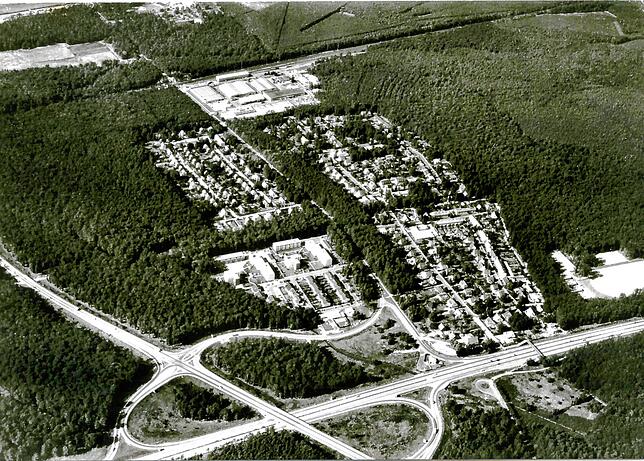

Vom Westen her ist der Turbinenlärm der Passagierjets vernehmbar, die kaum zwei Kilometer entfernt auf der Startbahn stehen. Etwa dort, wo die Flugzeuge heute beschleunigen, standen bis kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs zwei Luftschiffhallen: Neben Friedrichshafen-Löwental war es die Heimatbasis von LZ 127 „Graf Zeppelin“, zu dem sich nach dem Brand von LZ 129 dessen Schwesterschiff LZ 130 „Graf Zeppelin II“ gesellte. Es wurde jedoch nur noch für Schulung, militärische Aufklärung und Nazi-Propaganda eingesetzt.

Dass es so kommen würde, konnte man bei der Deutschen Zeppelin-Reederei (DZR) nicht wissen, als im Juli 1936 der neue Flug- und Luftschiffhafen Rhein-Main aus der Taufe gehoben wurde. Heute sieht man auf alten Fotos die silbern glänzenden riesigen Zigarren.

Dass zu ihrem Betrieb 50 bis 60 Mann notwendig waren, fällt indes kaum auf. Das „fahrende Personal“, aber auch das noch zahlreichere Bodenpersonal, musste irgendwo in der Nähe wohnen und daher mit seinen Familien vom Bodensee an den Main ziehen.

Um die Wege kurz zu halten, wurde die neue Siedlung für die Luftschiffer nur rund zehn Gehminuten vom Flughafen entfernt angelegt. Ein Vergleich mit dem während des Ersten Weltkriegs in Friedrichshafen für die Arbeiter und Angestellten erbauten Zeppelindorf liegt nah. Errichtet wurden 78 Häuser für 90 Familien. Wenn die Väter morgens zur Arbeit gingen, überquerten sie auf einer provisorischen Holzbrücke die neue Reichsautobahn.

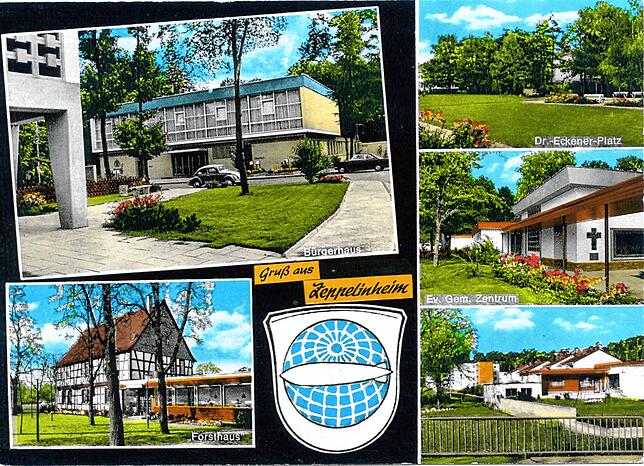

Straßennamen erinnern noch heute an die große Ära. Zeppelin-Chefkonstrukteur Ludwig Dürr (1878-1956) ist ebenso präsent wie die Kapitäne Hans von Schiller (1891-1976), Kriegsmarine-Luftschiffer Peter Strasser (1876-1918), Hans Flemming (1876-1935) und der Doyen der Zeppelintechnik, der damalige Nationalheld Hugo Eckener (1868-1954).

Wie Perlen an einer Schnur reihen sich die Häuser an den stillen Wohnstraßen auf. Umbauten haben Fassade und Volumen der einstigen Heimatstil-Giebelhäuschen (von Anfang an jeweils mit Garage!) indes stark verändert.

Zeppelinheim, das heute zur Stadt Neu-Isenburg gehört und etwa 1500 Einwohner zählt, pflegt indes seine Gründungsgeschichte als eine Art Technik-Siedlung, die damals den Reichen und Prominenten gegen teure Fahrscheine die schnelle Reise nach New York ermöglichte.

So fällt in der Lehmann-Straße ein Gemeinschaftshaus auf, das zur Hälfte um die Luftschifffahrt kreist und dies auch äußerlich kundtut. Das Blechdach des Zeppelin-Museums beschreibt einen Viertelkreisbogen, der exakt dem Maß von LZ 10 „Schwaben“ nachempfunden ist. Es ging 1911 in Dienst und war über ganz Deutschland im Einsatz.

Seit 1988 – 50 Jahre vorher war das „Schwabendorf in Hessen“ von NS-Statthalter Jakob Sprenger zur eigenständigen Gemeinde erhoben worden – ist das Museum eine Art Kulturzentrum in Sachen Zeppelin-Geschichte mit Schwerpunkt in den 1930er-Jahren. Die Stadt Neu-Isenburg und der Verein für Zeppelin-Luftschifffahrt Zeppelinheim halten den Motor der Erinnerung am Laufen.

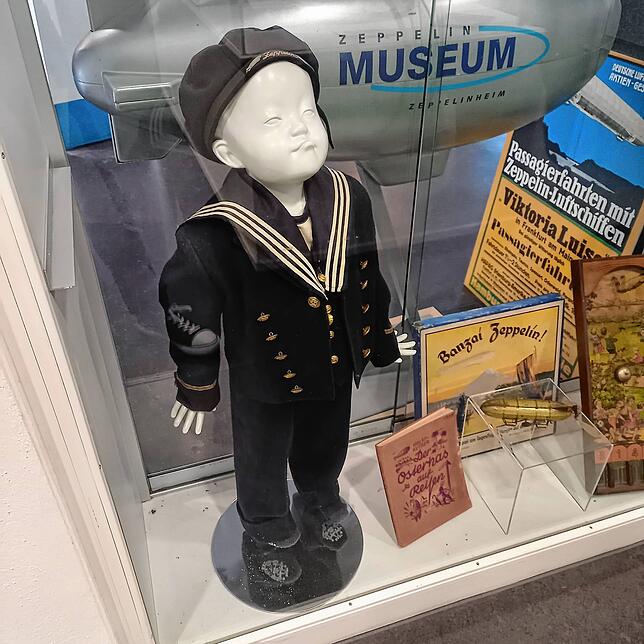

Der Vereinsvorsitzende Jens Schenkenberger kennt Geschichte und Herkunft aller Artefakte, die hier in großer Zahl inner- und außerhalb von Glasvitrinen zu sehen sind – seien es zeppelin-archäologische Andenken an verbrannte Luftschiffe im Ersten Weltkrieg oder Uniformteile, Rangabzeichen und leichte Tropen-Ausrüstung des bei der DZL beschäftigten atlantikquerenden Personals.

„Die ehemaligen Zeppeliner haben viele Bauteile und Gegenstände aufbewahrt, nachdem LZ 127 und LZ 130 abgewrackt wurden“, sagt Schenkenberger. Trophäen überlebten so in privater Hand die Zeitläufte, bis sie schließlich ins Museum fanden.

Manche besitzen eine symbolische Strahlkraft wie etwa Steuerräder von der Kommandobrücke, andere geben Einblick in das praktisch-technische Design der Passagierkabinen wie ein Waschschrank von LZ 130 nebst Alu-Klappstuhl. Einfach zu retten war auch der Barograph (Höhenschreiber) von LZ 127 nebst Navigationsbesteck und der Kurzwellenempfänger aus LZ 130.

Hier zeigt sich die Sammlung als ein Pendant zur großen Schwester in Friedrichshafen, mit der immer wieder Exponate ausgetauscht werden. „Wir pflegen seit Langem einen engen Kontakt und helfen uns gegenseitig aus“, sagt Jens Schenkenberger. So verfügen die Hessen über Kinderspiele und Blechspielzeug, mit dem der Nachwuchs zu künftigen Zeppelin-begeisterten Bürgern erzogen werden sollte.

Ein dunkelblauer Mini-Matrosenanzug mit Mütze für Buben erinnert an eine Kindererziehung, die sich von der Technik inspirieren ließ. Wie am Bodensee findet sich cremeweißes Zeppelin-Porzellan auf dem gedeckten Esstisch. Die von einem weißen Luftschiff durchkreuzte Weltkugel, die Teller, Tassen und Kaffeekanne etikettiert, ist seit 1954 das Wappen von Zeppelinheim.

Die Faszination des großen Panoramadecks von LZ 129, in dem man aus breiten Glasfronten auf Land und Meer schauen konnte, nimmt sowohl am Bodensee wie auch in Südhessen aluminiumgerahmte Form im Originalformat an. Der Unterschied: Man sieht hier auf ein Fotopanorama der Copacabana von Rio de Janeiro hinunter.

Die Nachbildung ist eine Nummer kleiner als in Friedrichshafen, vermittelt jedoch den gleichen Eindruck: Dass Technik und Eleganz selten so harmonisch vereint waren wie in den leisen Himmelsgiganten der 30er-Jahre. Dass man das nie mehr luftfahrend erleben wird, steht leider fest. Dafür sind die Tickets für die Zeppelin-Museen günstiger zu haben als die Fahrscheine von damals.