„Es ist noch schlimmer gekommen als gedacht.“ Wolfgang John, Sprecher des Flughafen Friedrichshafen bringt die Stimmung jener auf den Punkt, die in der Region direkt oder indirekt vom Fliegen leben. Am Bodensee-Airport liegt die Auslastung 80 Prozent unter dem Wert von 2019, und Besserung ist nicht in Sicht. „Die Reisebranche hat die Erwartungen für dieses Jahr deutlich reduziert“, sagt John. Er bestätigt, dass in den Urlaubsregionen sogar ganze Hotelketten das Jahr abgeschrieben. Die Sommersaison 2021 ist wohl bei vielen schon vorbei, bevor sie richtig angefangen hat.

Millioneninvestitionen – aber zahlen die sich aus?

Noch setzt man auf das Prinzip Hoffnung: „In den USA kehren die Auslastungszahlen zum Niveau vor Corona zurück“, so John, der Ähnliches für Friedrichshafen erhofft. Geschäftsreisen seien oft nur verschoben und viele Menschen würden lieber heute als morgen in den Urlaub fliegen. John hofft, dass die Ferienflieger ab Juni wieder in größerer Zahl abheben. Zudem gäbe es Anfragen von Airlines und Dienstleistern, die sich für den Standort Friedrichshafen interessierten. Das spreche für den Fortbestand des Flughafens.

Diesem Zweckoptimismus steht allerdings eine Studie der Beratung Roland Berger entgegen, die der Flughafen selbst im Frühsommer 2020 in Auftrag gegeben hat. Darin wird bezweifelt, dass bald wieder eine halbe Million Passagiere von Friedrichshafen aus abheben.

Um das zu erreichen müssten laut Berger-Studie bis 2025 rund 33 Millionen Euro investiert werden – ohne Aussicht auf Gewinne wohlgemerkt. Für die Eigner bedeutet dies: Der Flughafen selbst, an dem neben den 120 Mitarbeitern noch weitere 1200 Arbeitsplätze hängen, bliebe sehr lange ein Zuschussgeschäft, das aber der Region eine Wertschöpfung von jährlich 56 Millionen Euro beschert.

Fast 10.000 Jobs in der Region

Die Entwicklung am Airport in Friedrichshafen macht deutlich, in welcher Lage sich die Luftfahrtindustrie derzeit befindet. Denn wenn nicht geflogen wird, werden auch keine neuen Maschinen benötigt. Allein Airbus lieferte 2020 mit 566 Maschinen 300 Flugzeuge weniger aus als noch 2019. Der Gesamtumsatz der Branche in Deutschland ist 2020 von 32 auf 22 Milliarden Euro gesunken. Von den einst 81.000 Arbeitsplätze ist jeder zehnte weggefallen.

Bisher scheinen die Unternehmen aber einigermaßen gut durch die Corona-Pandemie zu kommen. Airbus meldete für das erste Quartal 2021 sogar einen Gewinn von 362 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal wurde noch fast eine halbe Milliarde Euro Verlust verbucht. Der Konzern steht damit wesentlich besser da als Dauerrivale Boeing in den USA, der das siebte Verlustquartal in Folge vermeldet hat.

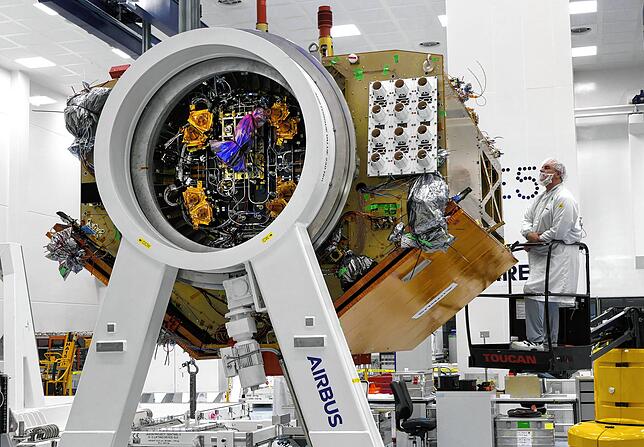

Schwerpunkt Luft- und Raumfahrt bei Airbus

Am Bodensee, wo die Branche einen Schwerpunkt bildet, scheinen die Unternehmen der Luftfahrtindustrie und ihre Beschäftigten ebenfalls mit einem blauen Auge davonzukommen. „Da hat die Kurzarbeit bisher einen größeren Schaden verhindert“, erklärt Helene Sommer, erste Bevollmächtigte der IG Metall in Friedrichshafen. Benedikt Otte, Chef der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis schätzt, dass in der Region rund 100 Unternehmen und knapp 10.000 Arbeitsplätze, ganz oder teilweise an der Luft- und Raumfahrt hängen. „Viele sind aber auch auf anderen Feldern, beispielsweise Automobil oder Maschinenbau aktiv. Dadurch konnten die Unternehmen die Krise der Luftfahrt besser kompensieren.“

Bei der IG Metall hat man noch eine andere Erklärung: „Der Bereich Raumfahrt, in dem beispielsweise Airbus in Immenstaad aktiv ist, oder auch Produkte für militärische Zwecke, die etwa Diehl in Überlingen liefert, sind von der Coronakrise nicht betroffen. Das Geschäft mit Helikoptern boomt derzeit sogar“, erklärt Sommer und ergänzt: „Zudem sind bei uns viele Entwicklungsbereiche angesiedelt und weniger reine Produktion.“ Außerdem sind offenbar die Unternehmen um jede Fachkraft froh, die sie an Bord haben, und sie versuchen alles, um sie auch zu halten.

„Da braut sich was zusammen“

Gleichwohl trügt das Bild der krisenfesten Branche. „Da braut sich was zusammen“, warnt Helene Sommer, die aktuell mit vielen Unternehmen über den möglichen Abbau von Stellen spricht. „Das dicke Ende kommt noch“, ist sie überzeugt. „Für dieses und das nächste Jahr erwarten und befürchten wir einen stärkeren Personalabbau“, bestätigt Reiner Winkler, Vize-Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie.

„Das ersten Quartal zeigt, dass die Krise für die Branche noch nicht vorbei ist und dass der Markt unsicher bleibt“, bestätigte Airbus-Chef Guillaume Faury. Allein in den ersten drei Monaten 2021 stornierten Kunden mehr als 100 Maschinen, während nur 39 Neuaufträge eingingen. Die Produktion wurde um 40 Prozent zurückgefahren. Nach eigenen Angaben plant Airbus den größten Umbau der Firmengeschichte. Betroffen sind vor allem Tochterunternehmen in Hamburg-Finkenwerder, Stade, Bremen, Varel und teilweise Augsburg.

Die Pläne des Luftfahrtkonzerne werden auch am Bodensee mit Sorge verfolgt, denn mehr als drei Viertel der Unternehmen dieser Branche haben Airbus als Kunden. So wird befürchtet, dass der Konzern einen Teil der Vorfertigung auslagert und nach dem Beispiel der Autoindustrie nur noch fertigproduzierte Module abnimmt. Kleineren Zulieferer droht dann das Aus oder einen noch heftigeren Preiskampf.

Wie grün ist die Zukunft?

„So einem Trend können die Unternehmen vor allem mit Innovationen begegnen“, ist Otte überzeugt. Klimaschonende Lösungen spielten auch in der Luftfahrt eine wachsende Rolle. Otte weiß von Versuchen, die Bordküche – größter Energieverbraucher im Flugzeug – mit einer Brennstoffzelle zu betreiben, um sie von den Triebwerken zu entkoppeln. Airbus arbeitet sogar an einem wasserstoffbetriebenen Propellerflugzeug, das 2035 in Serie gehen könnte. Der Dachverband BDLI sieht im „grünen Fliegen“ die Zukunft und mahnt Fördermittel an. Die Technologien seien in Deutschland vorhanden.