Herr Assmann, kaum sind die riesigen Fragmente einer Pharao-Statue in Kairo aus dem Schlamm gezogen, heißt es: das ist Ramses II. Was lässt die Archäologen so sicher sein?

Es ist eben so: Ramses II. war derjenige Pharao, der die meisten Kolossalstatuen von seiner Person aufstellen ließ. Deshalb macht sich die Vermutung, dass es sich auch hier wieder um Ramses II. handelt, schnell breit. Ich glaube aber nicht daran. Denn die Statue, die jetzt gefunden wurde, besteht aus Quarzit, wie man auf den Fotos gut erkennen kann. Quarzit ist ein seltenes und hartes Gestein, mit dem man eine glatte Oberfläche herstellen kann, die glänzt und sehr kostbar wirkt. Der neue Fund ist von einer erstaunlichen Qualität. Das lässt auf einen Pharao schließen, der Statuen nicht in Serienfabrikation anfertigen ließ wie Ramses II. Ich kenne auch keine Kolossalstatue von Ramses II., die aus Quarzit besteht. Deshalb sollte man mit der Zuordnung sehr vorsichtig sein.

Bei welchen Pharao-Darstellungen wurde denn Quarzit verwendet?

Die bedeutendsten sind die berühmten Memnon-Kolosse westlich der Stadt Luxor. Diese Sitzstatuen stellen Pharao Amenophis III. dar, der etwa ein Jahrhundert vor Ramses II. regierte. Daher würde ich die Antwort auf die Frage, welchen Pharao der jetzt ausgegrabene Koloss darstellt, offen lassen. Ramses II. kommt mir jedenfalls unwahrscheinlich vor. Da es schon so viele Kolosse von Ramses II. gibt, wäre es etwas ganz Besonderes, wenn sich herausstellen sollte, dass es jemand anderes als Ramses II. ist.

War die Verwendung von Quarzit damals einer Mode unterworfen?

Ja. Quarzit war das Lieblingsmaterial der späten 18. Dynastie, die etwa durch Amenophis III. repräsentiert wird. Daher wäre es schön, wenn es sich bei der Statue um ihn handeln würde. Denn von ihm haben wir die Kolosse nicht in dieser Fülle wie bei Ramses II. Dem Pharao, der die Quarzit-Statue anfertigen ließ, war daran gelegen, dass sehr viel Sorgfalt in die Arbeit hineingesteckt wird. Das spricht gegen Ramses II.

Ist ein Fund dieser Größe in Ägypten etwas Besonderes?

Ja, auf jeden Fall. Inzwischen geht man bei der Statue von einer Höhe von neun Metern aus. Solche Kolossalstatuen gibt es in Ägypten zwar mehrfach, aber sie stehen sichtbar in der Landschaft und sind nicht im Boden verschwunden. Dass ein Fund von einer solchen Größe einfach in der Erde liegt, ist für die Archäologen sehr unwahrscheinlich.

Dass es sich aber um einen Pharao handelt, ist sicher?

Ja, das ist ganz sicher so. Privatleute haben im alten Ägypten keine Kolossalstatue von sich aufgestellt. Denn das war ein königliches Privileg. Ich gehe davon aus, dass man irgendwann auf ein Bruchstück mit Hieroglyphen stoßen wird, auf dem der Name des Pharaos der Statue verzeichnet ist. Denn in Ägypten wurde praktisch alles beschriftet. Es genügt ein kleiner Rest des Königsnamens. Das könnte helfen, den ganzen Namen zu bestimmen.

Man kann an dem Torso in der Grube den Ansatz dieses skurrilen Knebelbarts erkennen, den die Pharao-Darstellungen tragen. Was hatte es damit auf sich?

Der Knebelbart gehörte zu einer Zeremonialtracht. Der König hat ihn sich bei offiziellen Auftritten anlegen lassen. Es war also kein natürlicher Bart, sondern er wurde umgebunden. Selbst eine Frau wie Königin Hatschepsut hat sich als regierender König den Zeremonialbart umgehängt.

Und dann tragen die Statuen dieses merkwürdige Zepter vor der Brust. Ist es vergleichbar mit dem Zepter unserer früheren Könige?

Dieser kleine Krummstab war in der Tat ein Herrschaftszeichen und geht in seinem Ursprung auf den Hirtenstab zurück. Mit dem gebogenen Ende konnte der Hirte ein Tier wieder einfangen. Dieser Krummstab gehört ja noch heute zur Amtsausstattung der katholischen Bischöfe. Im alten Ägypten zählte er zur Symbolik des Herrschers, denn der verstand sich auch als Hirte seines Volkes. Auch der Gott Osiris hatte diesen Krummstab. Dann gibt es noch diesen Fliegenwedel oder Geißel in der anderen Hand. Was es damit genau auf sich hatte, wissen wir nicht. Das gehört auch zur Amtstracht des Pharaos.

Die Fundstätte der jetzt entdeckten Statue wird mit „Heliopolis“ angegeben – ein griechisches Wort für „Stadt des Sonnengotts“. Warum Griechisch und nicht Alt-Ägyptisch?

Das ist einfach zu erklären. Wie die Ägypter den Namen der Stadt ausgesprochen haben, wissen wir nicht. In der Bibel erscheint die Stadt als „Ôn“, was das ägyptische Iunu wiedergibt. Als später die Griechen nach Ägypten kamen, haben sie die alten Ortsnamen griechisch umbenannt, um sie sich aussprechbar zu machen. So wurde Iunu zur Stadt des Sonnengotts Helios, zu Heliopolis. Das alte Theben wurde zu Diospolis, die Stadt des Zeus. Denn Amun, der Stadtgott von Theben, wurde Zeus gleichgesetzt.

War Heliopolis eine normale Stadt oder eher eine Art Tempel-Stadt, zu der nur Priester Zutritt hatten?

Heliopolis war in der ganzen Zeit der klassischen ägyptischen Geschichte – das sind etwa 3000 Jahre – eine heilige Stadt. Es war keine Hauptstadt mit Regierungssitz und Verwaltung, sondern es gab hier riesige Tempelanlagen zum Kult des Sonnengotts. Dazu gehörte auch der jetzt gefundene Koloss. Heliopolis liegt nahe an der Hauptstadt des Alten Reiches, Memphis – das heute auch zu Kairo gehört. Der heutige Flughafen war einst ein Teil von Heliopolis. Am Fundort der Statue sollten Wohnhäuser gebaut werden. Nur deshalb stieß der Bagger beim Ausheben einer Baugrube auf den Koloss. Man geht jetzt davon aus, dass man dort auf den Eingangsbereich des früheren Tempels gestoßen ist. Da ist also noch mehr in der Erde zu finden. Vor zwölf Jahren hat man dort im Boden eine riesige Sphinx gefunden, die auch aus Quarzit war wie jetzt die Statue.

Die Statue – oder die Bruchstücke davon – soll künftig ausgestellt werden. Aber lässt sie sich überhaupt ganz rekonstruieren?

Ich glaube nicht, dass man den Koloss soweit zusammensetzen kann, dass man ihn an einem Stück ausstellen kann. Es gibt ja bisher nur zwei große Fragmente – den Oberkörper und die Krone mit einem Ohr und einem Stück vom Bart. Das Gesicht ist weg. Wenn es vorhanden wäre, wüssten wir sofort, wer das ist. Aber das Ganze ist schrecklich kaputt. Hier hat auch offensichtlich nicht der Zahn der Zeit genagt und auch kein Erdbeben gewirkt. Die Statue muss in der Spätantike, als sich der Einfluss des Christentums durchsetzte, bewusst zerstört worden sein, im Sinne eines Bildersturms. Im alten Ägypten dagegen wurden Statuen nicht zerstört. Sondern es wurde der alte Name einfach weggemeißelt und ein neuer angebracht. Bei dem jetzigen Fund scheint eine neue Religion am Werk gewesen zu sein, die die alten Bilder verabscheute. Die Kolossalstatuen waren eben Symbole einer Macht, die man überwunden hat.

Fragen: Alexander Michel

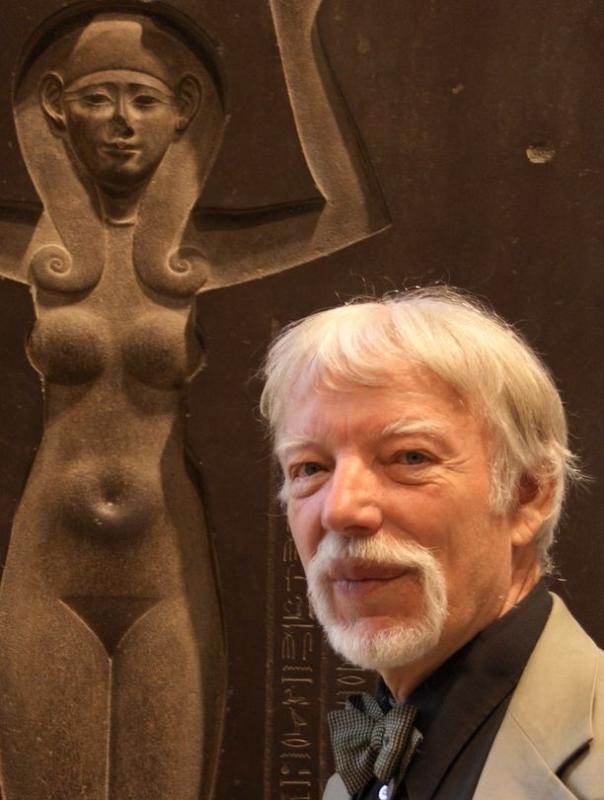

Zur Person

Jan Assmann, 78, zählt zu den besten Kennern der altägyptischen Geschichte und leitete als Ägyptologe Grabungs- und Forschungsprojekte in der einstigen Tempelstadt Luxor. Bis zu seiner Emeritierung 2003 hatte er an der Universität Heidelberg als Professor den Lehrstuhl für Ägyptologie inne. An der Universität Konstanz bekleidet Assmann eine Honorarprofessur für Kulturwissenschaft. Er hat zahlreiche Werke über die Kultur, Religion und Gesellschaft des alten Ägypten verfasst. Assmann ist mit der bekannten Literatur- und Erinnerungswissenschaftlerin Aleida Assmann verheiratet, mit der er fünf Kinder hat. Das Ehepaar lebt in Konstanz. (mic)

Deutsche und Ägypter graben gemeinsam

- Gemischtes Archäologen-Team: Die Gruppe von Wissenschaftlern, die im Kairoer Armenviertel al-Matarija auf die Kolossalstatue gestoßen ist, besteht aus Ägyptern und Deutschen. In antiker Zeit befand sich hier ein Teil der Tempelstadt Heliopolis („Stadt des Sonnengottes“), wie sie von den Griechen genannt wurde. Den deutschen Teil des Teams leitet der Ägyptologe Dietrich Raue. Er ist Kustos des Ägyptischen Museums der Universität Leipzig und war Schüler von Jan Assmann, der als Professor in Heidelberg seine Doktorarbeit über Heliopolis betreut hat. Die Archäologen graben seit 2012 in dem Bezirk im Norden von Kairo in der Nähe des Flughafens.

- Kultstätte: Heliopolis war keine Wohnstadt, sondern sie war für die Verehrung der Götter gebaut. „Hier steigt der Sonnengott von einem Hügel empor“, sagt Dietrich Raue. „Das war der erste Sonnenaufgang der Welt und der Moment, in dem sich die Welt entfaltete.“ Ein Schöpfungsakt also. Der Sonnengott hieß im alten Ägypten Re oder auch Ra und war der Bewahrer der Welt. Seit Mitte des 3. Jahrtausends vor Christus nannte sich der Pharao auch „Sohn des Re“. In seiner Menschengestalt trug Re einen Falkenkopf (Horus-Falke), auf dem die Sonnenscheibe steht. Nach dem antiken Mythos entstieg Re dem Urhügel – auf dem Heliopolis entstand –, um die Menschheit zu erschaffen.

- Museums-Projekt: Ägyptische Archäologen wollen die Bruchteile der jetzt gefundenen Kolossalstatue im künftigen Grand Egyptian Museum (Großes Ägyptisches Museum) ausstellen. Es wird zurzeit zwei Kilometer entfeernt von den Pyramiden bei Gizeh erbaut und soll im Mai 2018 eröffnet werden. Im Gegensatz zum alten Ägyptischen Museum in Kairo soll dort die gesamte Geschichte Ägyptens abgebildet werden. Die Kosten liegen bei umgerechnet 750 Millionen Euro.

- Hieroglyphen: Die ältesten ägyptischen Schriftzeichen sind mehr als 5000 Jahre alt. Die Bilderschrift stelltegroße Herausforderungen an die Schreiber und Bildhauer. Es gab Zeichen für Konsonanten, Silben und ganze Worte. Das Wort „Ich“ besteht aus einem Halbkreis, einem Kringel und der Bestimmung des Geschlechts des Erzählers. Deshalb folgt dem Kringel eine Frauen-Silhouette, wenn der Urheber weiblich war, und ein Mann-Umriss, wenn er männlich war. Rund 700 Zeichen musste man üblicherweise kennen. Wie Alt-Ägyptisch ausgesprochen wurde, weiß man heute nicht mehr. (mic)