Herr Weber, vor 500 Jahren begann die blutige Auseinandersetzung zwischen den Bauern im deutschen Süden und ihren Herren. Das ist lange her. Warum sollen wir uns daran erinnern?

Weil der Bauernkrieg von 1524 bis 1526 die wichtigste Freiheitsbewegung im alten deutschen Reich ist – also der langen Periode zwischen dem Mittelalter bis zur Französischen Revolution. Der Gemeine Mann – heute würde man ihn als kleinen Mann bezeichnen – stritt für Inhalte, die heute ganz selbstverständlich erscheinen. Die Bauern forderten damals bereits Freiheit.

Sie wollten ihre Leibeigenschaft loswerden und weniger Lasten tragen müssen. Frondienste waren damals an der Tagesordnung, das heißt der Bauer arbeitete ganze Tage kostenlos für seine adeligen oder kirchlichen Herren. Vor 500 Jahren zogen sie gegen die adlige Bevormundung und Benachteiligung zu Felde, die sie als der Dritte Stand ertragen musste. Kurz gesagt: Es ging um Menschenrechte, die uns bis heute beschäftigten. Den Anfang leistete diese breite Bewegung von unten.

Geht es erstmals in der deutschen Geschichte dann um selbstbestimmtes Leben?

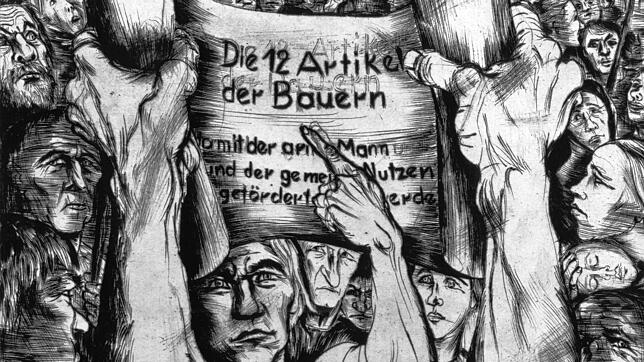

Ja. Besonders auffällig ist die Begründung für diesen Einsatz: Bisher berief man sich auf das Alte Recht, also das „So haben wir das immer gemacht“. Ab 1524 berufen sich die Bauern plötzlich auf das Göttliche Recht, also auf die Bibel. In den „12 Artikeln“ fassen sie ihre Forderungen zusammen. Dort heißt es: „Darumb erfindt sich mit der Geschrift, das wir frei seien und wöllen sein“, weil „uns Christus all mit seinem kostparlichen Pluotvergüssen erlößt und erkauft hat, den Hirten gleich wol als den Höchsten, kain ausgenommen.“

Standen die Pfarrer damals aufseiten der Bauern?

Gerade die Theologen – vor allem evangelische – wollen von den Freiheitswünschen an der Basis nichts wissen. Sie bezeichnen das als „Verfleischlichung“ des Wortes Gottes. Sie lehnen die 12 Artikel ab. Erst recht Martin Luther, der Furchtbares gegen die Bauern geschrieben hat. Er fordert die Fürsten am Ende auf, die aufrührerischen Bauern zu töten.

Wie kommt es, dass die Bauern gerade in Süddeutschland auf diese neuen Gedanken kommen?

Schwerpunkte lagen tatsächlich in Oberschwaben, im Hegau, am Bodensee, im Schwarzwald und im Breisgau, aber auch in Franken, Tirol oder Thüringen wird rebelliert. In diesen Landstrichen lebten selbstbewusste und gut orientierte Bauern und gab es handlungsfähige Dorfgemeinden.

Woher wussten die Landleute so gut Bescheid? Es geht um Theologie, um Römisches Recht.

Man darf die Leute auf den Dörfern von damals nicht unterschätzen. Sie hielten ihre Versammlungen ab und beriefen Dorfgerichte ein. Federführend waren nicht die kleinen Leute ohne Land, sondern gut situierte Bauern, darunter auch Gastwirte und Müller.

Das sind alles Leute, die wissen, was läuft und die durch ihre Berufe und kommunalen Gemeindeämter völlig im Bilde sind. Sie hatten Geld und konnten Sachverstand einkaufen und zum Beispiel einen Advokaten in Tübingen anheuern. Das waren keine Hinterwäldler.

In Oberschwaben wird einer der berühmtesten Verträge der Neuzeit abgeschlossen, der Weingartner Vertrag. Seine Bewertung schwankt zwischen Unterwerfungsvertrag und Modell für die künftige gewaltfreie Austragung von sozialen Konflikten durch Prozess, Vergleich und Vertrag zwischen Herren und Untertanen in Deutschland.

Er wird sehr unterschiedlich bewertet. Friedrich Engels, Freund und Unterstützer von Karl Marx, sieht den Vertrag als Paradebeispiel für „grenzenlose Lokalborniertheit“ und „eigensinnigen Provinzialismus“, weil er die ganze Bewegung um eines kleinen Vorteils willen verraten habe. Das sehe ich anders. Es ist kein Papier, in dem sich die Bauern unterwerfen. Vielmehr steht der Vertrag deutschlandweit für den einzigen Fall, in dem dieser blutige Streit auf dem Verhandlungsweg beendet wird.

Der Traum einer tiefgreifenden Umwälzung, von einer bündisch-kommunalen Welt ohne Herren und feudale Ausbeutung, ist damit begraben, richtig, doch war dieser Traum angesichts der Machtverhältnisse im Alten Reich wohl nie wirklich realistisch.

Mit dem Vertrag von Weingarten wird der Krieg zumindest im südlichen Oberschwaben unblutig beendet. Daran sind die Herren wie die Untertanen gebunden. Langfristig kann man hier die gütliche Einigung zweier Parteien erkennen, deren Interessen denkbar weit auseinanderliegen. Wir sehen hier das Modell „Untertan als Partner der Obrigkeit“. Das werte ich als Anfang des Rechtsstaates.

Noch einmal zu Friedrich Engels – immerhin ein früher Denker des Kommunismus. In der DDR spielte der Bauernkrieg eine große Rolle, er galt dort als „frühbürgerliche Revolution.“ Auch in der damaligen BRD sprach Peter Blickle 1975 von einer „Revolution des Gemeinen Mannes“.

Bei einem Erfolg der Bewegung hätte man von einer Revolution sprechen können. Es wäre die erste auf deutschem Boden gewesen – wäre! Sie hätte die Machtverhältnisse auf den Kopf stellen können. Die adelig bestimmte Verfassung wäre umgestülpt worden. Die Landgebiete hätten sich genossenschaftlich und bündisch organisiert, so wie das die Schweizer Landkantone bis hin zum nahe gelegenen Appenzell bereits vormachten.

Was löste diese Auseinandersetzungen aus?

Die Forschung ist sich da nicht einig. Es war kein Aufstand der Verelendeten und Dorfarmen. Wortführer waren die wohlhabenden mittleren und großen Bauern. Sie wollten weniger Abgaben entrichten und ihre Gemeinden viel selbständiger machen. Sie wollten vieles in der Gemeinde entscheiden, was bisher an anderem Ort und von oben entschieden wurde.

Ohne Martin Luther keinen Bauernkrieg, stimmt das?

Bäuerliche Aufstände und Agrarverfassungsverträge gab es auch schon vor 1525. Aber ohne die Reformation und ohne die evangelische Bewegung hätte sich das Unbehagen nicht zum Flächenbrand unter Berufung auf das „Göttliche Recht“ ausgeweitet.

Einer der bekanntesten Köpfe dieser Zeit und der große Kontrahent der aufständischen Bauern war Truchsess Georg von Waldburg, auch genannt Bauernjörg.

Das ist eine spannende Gestalt. 1525 macht er als Feldhauptmann des Schwäbischen Bundesheeres die Bauern rücksichtslos nieder. Nur einmal gerät er in Not, als sich Bauern und das Heer unter dem Bauernjörg vor dem Kloster Weingarten gegenüberliegen. Die Bauern haben sich Verstärkung gesucht, Söldner eingestellt und Artillerie organisiert.

Für den Waldburger wurde es eng. Also schloss er einen Vertrag mit seinem Feind und hielt sich an dessen Klauseln. Nach den Niederlagen der Bauern schloss er mit seinen eigenen Untertanen eine Vereinbarung, um Leibherrschaft und Frondienste wenigstens ein wenig zu mildern. Er war nicht nur ein General und rücksichtsloser Stratege, sondern auch Diplomat.

Eine Frage, die sich aktuell aufdrängt: Auch 2024 gehen Bauern auf die Barrikaden, dieses Mal mit Traktoren und teils heftigen Plakaten anstatt mit Sensen. Ist das der Bauernkrieg 2.0?

Ich würde hier deutlich unterscheiden: 1525 ging es um Freiheit für die Mehrheit der Bevölkerung, 2024 um Subventionen für eine Berufsgruppe von einem Prozent in einem dysfunktionalen Agrarsystem.